身をもって備え学ぶ 、日頃市中が防災キャンプ/大船渡(別写真あり)

平成28年7月24日付 7面

災害によって生徒が帰宅できないことを想定した「防災チャレンジキャンプ」が22、23の両日、大船渡市立日頃市中学校(村上洋子校長、生徒32人)で行われた。体育館で避難生活を送ることで避難所運営や防災技術を学び、災害に対する意識を高めるもの。内閣府らが実施している「防災教育チャレンジプラン」に本年度、県内で唯一採択されている。23日にはインターネット回線を使って高知県の南海中学校との交流も行われた。

高知・南海中と交流も

防災チャレンジキャンプは、生徒が学校に避難し実際に体育館で生活することを通して、避難所運営や防災技術について学ぶことが目的。防災教育の場の拡大や質向上に役立つ新しいチャレンジをサポートするため、内閣府などが実施している防災教育チャレンジプランの本年度募集に提案し、県内で唯一採択されている。

キャンプ1日目は、同町内でフィールドワークを行い、集めた情報をもとに防災マップを作成したほか、空き缶と牛乳パックで炊飯する「サバメシ(サバイバルめし)体験」、段ボールシェルターによる寝床づくり、限られた明かりの中でプールに入る水難体験などを行った。

サバメシ体験では空き缶を二つ用意し、ひとつは飯盒の代わりに米と水を入れ、もう一つは穴をあけてコンロの代用とする。細かく切った牛乳パックを燃料とするが、なかなか火がつかない生徒が続出し、限られた材料での炊飯の難しさを味わった。それでも何とかご飯を炊くと、各自持ち寄ったレトルトカレーをかけて夕飯に。

新沼春菜さん(1年)は「火がすぐ消えるので大変だったけど、一から作ったのでおいしい。これからの災害に備えられるし、友達との絆も深まるので良い行事と思う」とカレーをほおばっていた。

続く寝床づくりでは、段ボールを切り張りして最低限のプライバシーを守るシェルターの作成に挑戦した。数人が共同で寝床を作っては実際に寝転んで寝心地を確かめるなどの試行錯誤を繰り返すなど、仲間たちと協力し合って完成させていた。

新沼風美さん(2年)は「できたはいいけど狭くて寝にくそう。これで一晩寝るのはつらいと思う」と避難所暮らしの苦労を想像していた。また、「もしまた地震とかが来てしまったときに、この経験が役に立てたらいいな」と話していた。

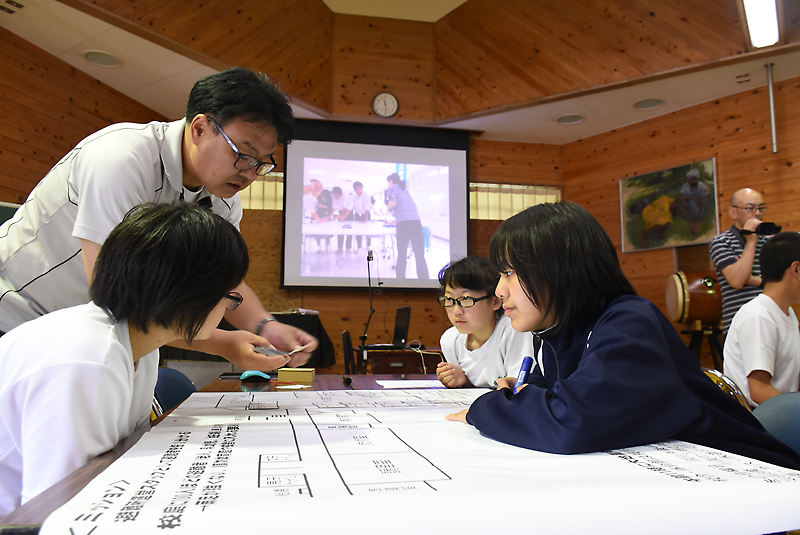

2日目は、アルファ化米パックなどが朝食の防災糧食体験や、水消火器による消火訓練などを行う災害時非常訓練を大船渡消防署の協力のもとに行ったあと、インターネット回線によるテレビ会議システムを使って高知市立南海中学校と避難所HUG(ハグ)を行った。

HUGは、1枚のカードを避難所に来た1人に見立て、適切な避難所の部屋割りを考えるゲーム。カードには年齢・性別やそれぞれが抱える事情が書かれており、それを基に避難者にとって最適な配置を考えていく。

両校の生徒たちは、それぞれいくつかのグループに分かれ、悩みながらも先生からの助言を基にカードを置いていった。ゲーム終了後には、スクリーンに映る生徒らと質問しあうなど、活発に交流していた。

紺野伊歩希(いぶき)君(3年)は「ゲームはいろいろ考えたりして面白かった。他の県の人から自分らと違う意見が出てきたり、参考になった」と話していた。

キャンプには、お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター(東京都)特任講師の大﨑章弘さんと竹下陽子さんが視察に訪れていた。同センターで熊本地震被災地への理科教育の支援準備を進めている2人は「このような取り組みは防災教育にとても重要。今後の参考にしていきたい」と生徒たちの様子に見入っていた。