ユズ増産へ基礎データに活用 陸前高田の研究会 園地調査結果まとめる

令和5年4月8日付 1面

陸前高田市の北限のゆず研究会(佐々木隆志会長)は、令和4年度に陸前高田市全域と大船渡市の一部地域で実施した園地調査の結果をまとめた。産地の北限とされる気仙産ユズの増産に向けた基礎データとしようと本格的な調査を初めて実施。東日本大震災前からあるユズの既存樹と震災後に植えられた木は、合計で少なくとも約880本だった。年間収量は最高で約10・5㌧で、同会は将来的に30㌧達成を目指している。調査結果を踏まえ、今後1000本程度を新たに植えて生産量増加を図っていく。(高橋 信)

調査は昨年9月から今年3月まで、研究会の担当者が各園地を回って実施した。

調査は昨年9月から今年3月まで、研究会の担当者が各園地を回って実施した。

その結果によると、生産者数は182人。町別の最多は広田町の55人で、以下、米崎町46人、小友町27人、横田町16人などと続く。「所有者不明」は16人。かつてユズを出荷していたが、現在は伐採するなどした「削除」は11人だった。

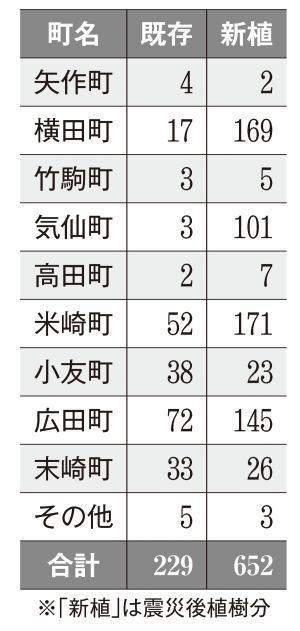

ユズの木の本数は、震災前からの既存樹が229本、震災後に植えられた「新植樹」が652本。研究会は震災後、生産者に対して苗木の購入費を一部補助し、その実績は約1300本分だったが、収穫が見込める木として現存する「新植樹」は半分にとどまっていたことが、調査で明らかとなった。

枯死している木は少なくとも132本で、高齢化などを背景に各地で生育不良の木が散見される。小規模な園地が散らばっていることから、研究会は「管理などに関わるのは、収量、収益アップに寄与する一定規模以上の園地に絞る必要がある」と総括した。

200年以上前から栽培されているという気仙産のユズ。研究会は陸前高田市内の農家や障害者支援施設などで構成し、県内外の物産イベントに出店するなどしてPRに取り組んでいる。

年間収量は令和3年度の約10・5㌧が最多で、4年度は約5・4㌧。ユズは隔年結果の果実で、基本的に豊作の表年と不作の裏年を交互に繰り返すため、研究会は栽培講習会などで安定生産を目指す。

産地化とともに、ブランド化、認知度向上にも励む。4年度末には市民らが植樹作業などを通じて交流する「コミュニティー農園」の整備も始めた。

佐々木会長は「課題は山積みで、年間30㌧達成への道のりは遠いが、時間がかかっても一つずつ取り組みを展開していきたい。新植樹の本数が調査で分かったのは非常に大きい。調査結果を活用しながら計画的に生産量を増やしていきたい」と意気込む。

町別のユズ本数は別掲の通り。