ヘルパンギーナの感染増加 気仙 患者数は警報レベルに 保健所が対策徹底呼びかけ

令和5年7月14日付 7面

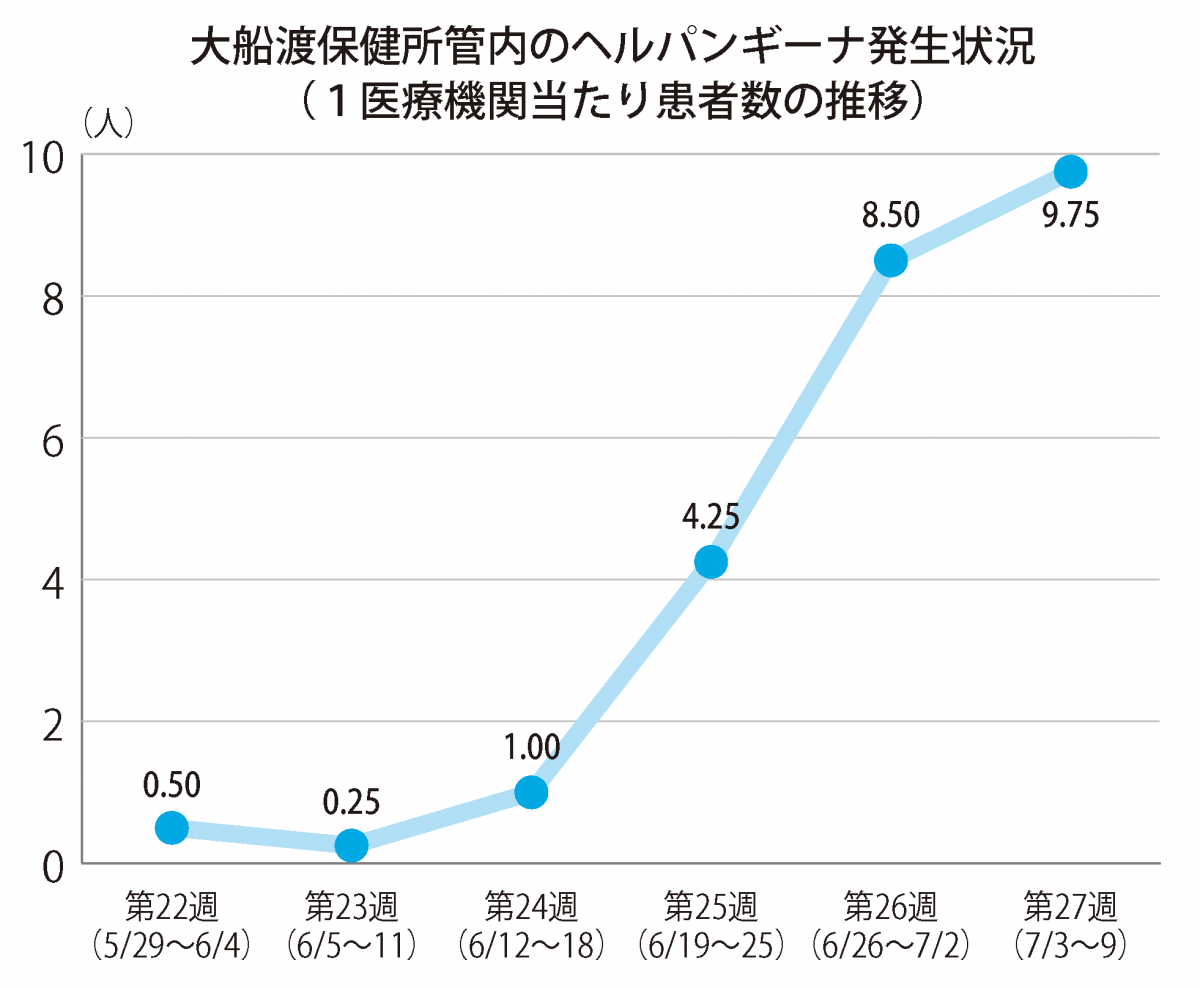

乳幼児を中心に流行するウイルス性咽頭炎・ヘルパンギーナが全国的な感染拡大をみせ、気仙でも患者数が増加している。県感染症情報センターが12日に発表した第27週(7月3~9日)の1医療機関当たり患者数は、気仙を管轄する県大船渡保健所管内で「9・75人」と今シーズン最多を記録。すでに警報値の「6・00人」を超えている。管内ではヘルパンギーナをはじめ、新型コロナウイルスも患者数が増加傾向にあり、同保健所では感染対策の徹底を呼びかけている。(三浦佳恵)

同センターによると、ヘルパンギーナは夏風邪の代表的な疾患として知られる急性のウイルス性咽頭炎。夏季、乳幼児を中心に流行し、38度以上の急な発熱、のどの痛み、口内に現れる小さな水疱性の発疹を主な症状とする。

潜伏期間は2~4日で、患者のせきやくしゃみによる飛まつ、水疱内のウイルスに触れることで感染。ウイルスは便としても排せつされるため、トイレやおむつ交換時に接触感染するケースもあるという。

全国的には、例年5月ごろから患者が増え始め、7月ごろには流行のピークを迎える。その後、8月ごろから減少に転じ、10月ごろには収束するとされる。しかし、今シーズンは全国、県内ともに例年より早く患者の報告が始まり、急増する傾向となっている。

同センターは毎週、県内の定点医療機関からの報告を受け、全県と、盛岡市を含む10保健所管内別の1医療機関当たり患者数を公表。全県における第27週の1医療機関当たり患者数は「14・70人」だった。

大船渡保健所によると、気仙では22週(5月29日~6月4日)に今シーズン最初の患者発生報告があった。27週までの推移(別表参照)をみると、1医療機関当たり患者数は23週に一度減少したが、24週以降は増加が続き、26週には8・50人と警報値を超えた。

感染拡大を受け、同保健所では管内の医療機関や学校、教育・保育施設に注意を喚起。予防対策として、住民らに患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを徹底するよう求めている。

また、まれに重症化し、髄膜炎や急性心筋炎などを併発する場合があるため、保護者らには頭痛、おう吐などの症状がないか観察するよう周知。口内の痛みで食事や水分がとれない際には、早めに医療機関を受診するよう呼びかけている。

気仙では現在、新型ウイルスの感染患者も増加。12日に発表された同保健所管内の1医療機関当たり患者数は14・60人と、管内別では最も多かった。

同保健所では、医療機関が混乱しないよう、発熱などの体調不良時にはできるだけ夜間・休日の受診を避け、「いわて健康フォローアップセンター」(℡0570・089・005)への電話相談を活用するなど、協力を求めている。

同保健所の中田浩一次長は「ヘルパンギーナは、これから感染のピークを迎えると推測される。新型ウイルス予防と合わせ、患者との濃厚接触を避け、手洗いとうがいに十分留意してほしい」と話している。