持続可能な三陸地域を、県沿岸市町村復興期成同盟会が声明/住田町で

平成27年9月20日付 1面

県内沿岸部の13市町村で構成する県沿岸市町村復興期成同盟会(会長・野田武則釜石市長)は19日、住田町役場で総会を開いた。この中では東日本大震災からの復興後を見据え、単独市町村では解決できない課題に対して構成市町村が連携して取り組む方針を示す共同声明を決議。表明内容を踏まえて市町村連携の強化による三陸振興をテーマに意見も交換し、持続可能な三陸地域のあり方を模索した。

9回目の総会には、気仙3市町をはじめとした13市町村の首長や議会議長、オブザーバー役である復興庁の今井良伸岩手復興局長、県の中村一郎復興局長、沿岸広域振興局の佐々木和延局長ら約60人が出席。陸前高田市内で復興工事状況を視察したあと、住田町で総会を行った。

総会の冒頭、野田会長は「震災から4年半の間、首長や議会議長と話す機会が設けられ、親近感や連帯感が生まれた。その中で会とは別に新たな連携を模索すべきと一致団結し、事務方によるワーキンググループでとりまとめ、首長らの理解も得て共同声明案ができた。総会ではそのあり方で意見を交換し、総意をもって表明したい」とあいさつ。

続いて「共同声明案について」を議題に、同盟会事務局が声明の概要を説明。採決が行われ、出席者多数の拍手で承認された。

後半は、承認された共同声明と関連が深い「市町村連携の強化による三陸振興」に関して意見を交換。ワーキンググループで連携を検討する▽広域観光▽三陸地域のブランド化▽交通ネットワークの利活用──の3点に関して検討状況を説明後、各首長や議長から考えを求めた。

このうち、戸羽太陸前高田市長は「復興の進み具合は地域によって違い、温度差がある。実効性があり、分かりやすく、みんなで取り組めるものをピックアップしてほしい」として、釜石市で開かれるラグビーワールドカップへの協力を例に挙げた。

戸田公明大船渡市長は「三陸地域は海の幸が豊富であり、それに基づいて食のレベルが上がっていく可能性がある。新しいまちづくりができていく中で食のおいしさを地域間でレベルアップさせ、発信することが観光振興や交流人口増などにつながる」との考えを示した。

多田欣一住田町長は「何とか力を合わせ、頑張って立ち上がってほしいのが、産業の部分。もう一つは公共施設を広域圏でフルセットに持つよう見直したい。地域が互いに協力する連携の形をつくっていければ、この会の目的がさらに進むのでは」と提言。ほかの自治体も地元の現状などを踏まえながら、貴重な意見を寄せた。これらの意見は、次回のワーキンググループで検討していくという。

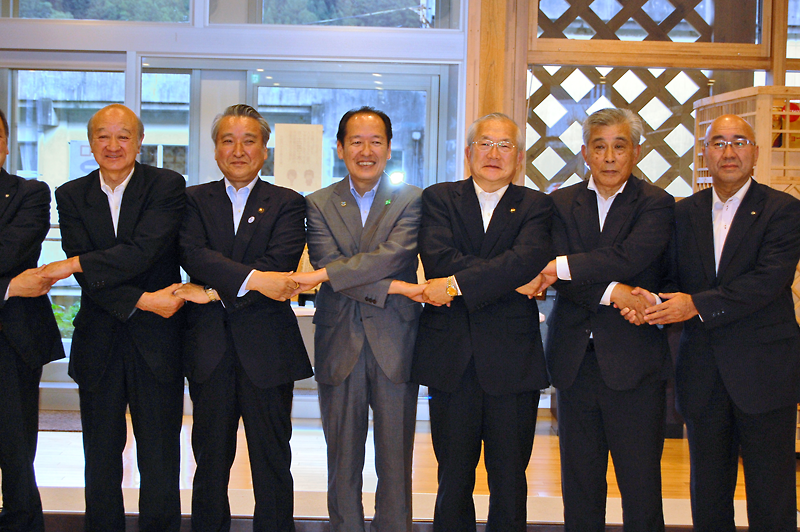

総会後は記者団に対し、共同声明を発表。首長や議長らは固く握手を交わし、復興後も見据えた地域同士の連携と発展を誓った。

声明は▽同盟会の活動の意義▽人口動態及び社会経済環境の変化▽広域的な連携・課題解決の機運の高まり▽当面の重点取組項目▽中長期的に持続可能な三陸沿岸地域の形成に向けて──の全5章で構成。

人口動態や社会経済環境が大きく変化する中、持続可能な三陸沿岸地域をつくるための協働の取り組みを推進。県と連携を図りながら▽広域観光の強化による交流人口の拡大▽三陸の豊かな自然や食などを国内外へ発信するといった三陸ブランドの推進▽三陸沿岸道路、三陸鉄道、ラグビーワールドカップ2019開催などを見据えた取り組み──を重点的に進める。さらに、地域住民や多様な主体との連携・協働を図り、外部に開かれた枠組みの下で課題解決を進めていく。

今後は、協働による解決が必要な課題を議論するため、首長やそのほかの関係者が定期的に情報交換などを行う協議体の設立を視野に入れて検討。中長期的に持続可能な三陸地域の形成を目指した取り組みを図っていく。