旧友の絆より強く、「産土会」の会報500号超える/陸前高田

平成27年11月7日付 7面

旧・高田町立高田中学校の昭和32年卒業生のうち、3年2組の同級生でつくられる「産土(うぶすな)会」(高橋國雄会長)。同会が55年から会員へ配布している「産土会報」が、このほど発行500号を超えた。35年にわたる継続を実現した背景には、旧友同士の強い絆(きずな)がある。同会は「産土会が続く限り、会報も発行し続ける」と、死ぬまで変わらぬ友情を誓う。

卒業後もしばしば機会を設け集まってきた56人のクラスメートたちは昭和50年、「同じ土地で生まれ育った」という意味を持つ「産土」を会の名称に決定。同級会を兼ねた旅行や、平成13年から続く氷上山登山など、今も定期的に集う。

会報の発行は55年6月、「互いの近況報告や地域の話題を共有しよう」と始まった。地元に残る会員はもとより、関東などで暮らす同級生にも「ふるさとのことが分かる」と喜ばれている。

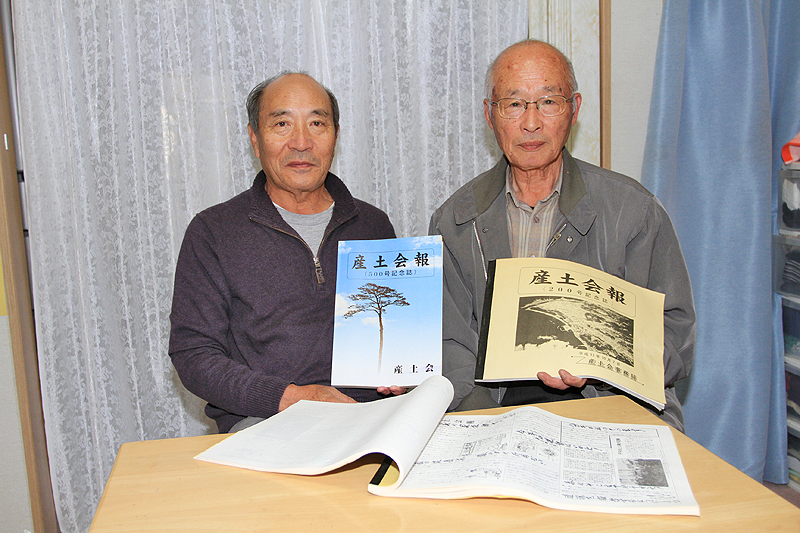

執筆、編集、印刷、発送──と作業の一切を担うのは、同会事務局で元学校長の伊東知義さん(74)。ガリ切りからワープロ、そしてパソコンへ…と制作手段の変遷はあれど、これまで出された500以上の会報はすべて1人で手がけてきた。発行は最低月1回を心がけ、時には2回以上出すこともある。

高田町のサン・ビレッジ仮設住宅に暮らす会長の高橋さん(73)は「現役時代からこれをずっと続けてこられたのはすごい。誰にでもできることじゃない」と、古い仲間の労をねぎらう。

一方、当人である伊東さんは「特に意識することなく、自然体でやってきた。忙しくて大変な時もあったが、途中でやめるのは性分じゃないし、こちらが思っている以上に仲間が会報を楽しみに待っていてくれる。それを思うと続けられた」と淡々と語る。

会の発足からはや40年。だが後にも先にもないほど大きな悲劇と言えば、やはり平成23年に発生した東日本大震災だ。7人の会員が津波の犠牲となり、その後も3人が亡くなった。遠方で暮らす会員の中には「これで産土会も会報もなくなってしまうのでは」と気をもんだ人もいたという。

しかし同年4月に発行を再開した伊東さんは、仲間の状況や復旧・復興の過程をつぶさに報告。亡くなった友人たちを悼む記事を書き、一本松になぞらえ「我々も力強く生きていこう」と呼びかけた。

良いニュースもある。会員たちが昨年の氷上山登山会で訪れた「東滝」の〝再発見〟だ。山の中腹にある名瀑(ばく)ながら手入れされず荒れ放題だったものを、会員たちが自主的に整備。今では見違えるほどきれいになり、憩いの場に生まれ変わった。会報ではこうした整備作業についても逐一伝え、明るい話題を提供している。

会報には206号からこれまで、ずっと同じスローガンを掲載する。それは「産土会の絆と友情を」というもの。この結びつきをずっと大事にしようという思いが込められている。

伊東さんは「『300号まで作ったから次は400号まで。400号までできたから次は500号』と続けてきたが、今回も単なる通過点。このスローガンを大切に、これからも作っていきたい」と気負いがない。

「こうして絆を強く持ち続けられるのも、担任である大坂恵子先生の教えがよかったおかげ」と恩師への感謝を示す高橋さん。「同級生というのは本当に良いもの。立場や住む場所が違っても、昔と変わらず付き合うことができる」。2人はしみじみ口をそろえ、いつまでも友情が続くことを願う。