貝への情熱詰まった一冊、幼少時から熱心に調査/気仙町出身の寺本さんが出版

平成28年8月10日付 7面

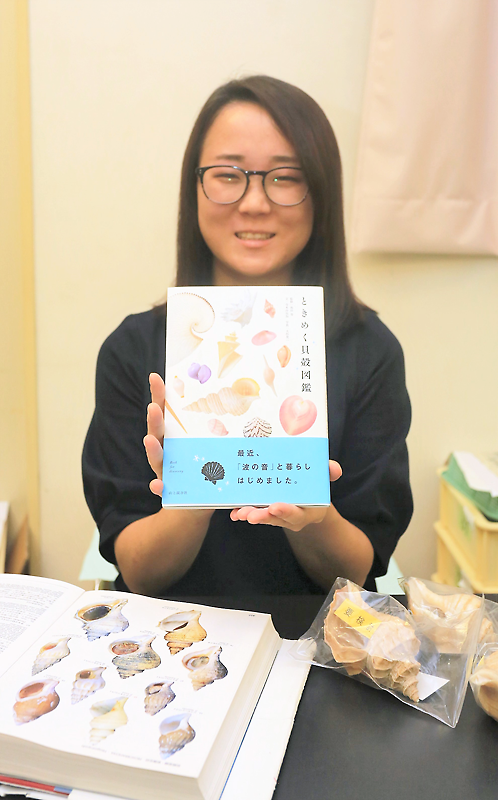

陸前高田市気仙町出身で、現在は東邦大学理学部に通う寺本沙也加さん(21)=日本貝類学会会員=の初著作『ときめく貝殻図鑑』(税抜1600円)が5日、山と渓谷社から出版された。幼い時から貝類にひかれ、収集に情熱を傾けてきた寺本さんが、その魅力と〝入門の心得〟を手ほどき。「誰でも興味深く読んでもらえると思う。特に同世代の女の子に『貝ってこんなに面白くてきれいなんだよ』と知ってほしい」と、研究者の〝ホープ〟は目を輝かせる。

『ときめく貝殻図鑑』は、主に若い女性をターゲットとした初心者向けガイド。宝石のように美しい貝およそ80種をカラーで紹介し、関連コラムや博物館・貝殻ショップの案内、貝アートなど、古今東西の人々を魅了してやまない貝にさまざまな角度からアプローチする。

この本の執筆を全面的に担ったのが寺本さん。現在大学2年生だが、貝の収集は物心つく前からのライフワーク。地元・高田松原は〝ホームビーチ〟であり、広田半島をはじめ数々の浜を巡り歩いた。両親は熱中する寺本さんを応援。「行きたいと言えば遠くの浜へも連れて行ってもらえたし、日が暮れるまで付き合ってくれた」といい、家にコレクションが何箱積みあがろうとも、捨てるように言われたことは一度もないそう。

しかし小学2年生の時、〝壁〟にぶつかった。高田町にあった海と貝のミュージアムに岩手の貝として展示されていたヒメネジガイが、どうしても見つけられない。「どこへ行けばあるんですか」。同ミュージアムへ尋ねに行った際、出会ったのが現・市立博物館主任学芸員の熊谷賢さん(49)だった。

ヒメネジガイはイソギンチャクにくっついていることが多いと教えられた寺本さんは、その足で海へ。岩場でひたすらイソギンチャクをつつき、とうとうお目当てを発見した。寺本さんはその時「生態を知らないと、見つけられない貝があるんだ」と雷に打たれたような感動を覚えたという。

以来、熱心に勉強するようになった寺本さんに、熊谷さんは目をかけ続けた。国立科学博物館が全国の小中学生を対象に実施する小論文コンテスト「めざせ!博物館の達人」への応募を勧め、平成20年、中学1年での初応募時に、最高の栄誉である「野依科学奨励賞」を受賞した。調査に1年以上かけ、綿密なデータをもとに書かれた小論は、すでに研究書レベルだった。

小さいころから調査・研究に大切なことを学芸員に徹底して教えられてきた寺本さん。震災で自宅は全壊、10年以上にわたり集めたコレクションや研究ノート類はすべて流失した。しかし落ち込むより先に次から次と貝への興味がわき上がってくる。現在は東邦大理学部の大越健嗣教授(日本貝類学会長)の研究室にも出入りし、学びを深める毎日だ。

自身の知的好奇心をはぐくんでくれた両親や地元博物館に、寺本さんは感謝する。本を出すことになったのも、同市博の貝標本の洗浄に協力した遠藤貝類博物館(神奈川県)の紹介によるもの。重責を感じつつ「好きでやってきたことに、少しは価値があるのかも」といい、誰にでもわかりやすく、楽しめるような内容を心がけた。

また、被災した同ミュージアムと「文化財レスキュー」に関するミニコラムや、同市出身の研究者・鳥羽源藏の名がついた「トバニシキ」など、東北の貝を盛り込むことにもこだわった。それが自分のルーツにあるからだ。

「名前を覚えたりしなくてもいいから、貝の形や美しさ、面白さを感じてもらえれば。そして陸前高田の博物館が再建されたら、たくさんの人に見にきてほしい」と語る寺本さん。幼き日の自分のように、学び・知る楽しさをいろんな人が味わえる場所の復活も願っている。