住まいの再建着実に、28年の新設住宅着工戸数/気仙両市

平成29年2月11日付 1面

気仙両市の平成28年新設住宅着工戸数が10日までに明らかになった。総着工戸数は、大船渡市が前年から半減した一方で、陸前高田市は微増となった。東日本大震災以降、着工数を下支えしてきた災害公営住宅の整備状況によって差が出た形だ。持家・一戸建住宅については、両市とも前年を割り込んだ。「復興需要」は落ち着きつつあるが、住まいの再建が進んできていることを示してもいる。

〝復興需要〟に落ち着き

国土交通省が発表した28年の新設住宅着工戸数によると、気仙両市の総着工戸数は、大船渡市が前年比55・3%減の248戸で、陸前高田市は同6・2%増の404戸。

東日本大震災以降、県や市による災害公営住宅を軸とした貸家の着工が、両市の総着工数を下支えしてきた。大船渡市では、同住宅26棟が27年までにすべて着工または完成したことから、28年は公営住宅の着工数がゼロとなり、貸家は同77・2%減の57戸まで数を落とした。

一方、陸前高田市では、脇の沢、長部、今泉で災害公営住宅合計3棟134戸が着工したこともあり、貸家は同51・6%増の144戸に。総着工も前年から微増となった。ただ、同市でも災害公営住宅はすべて着工したことから、本年以降はこの水準を下回るものとみられる。

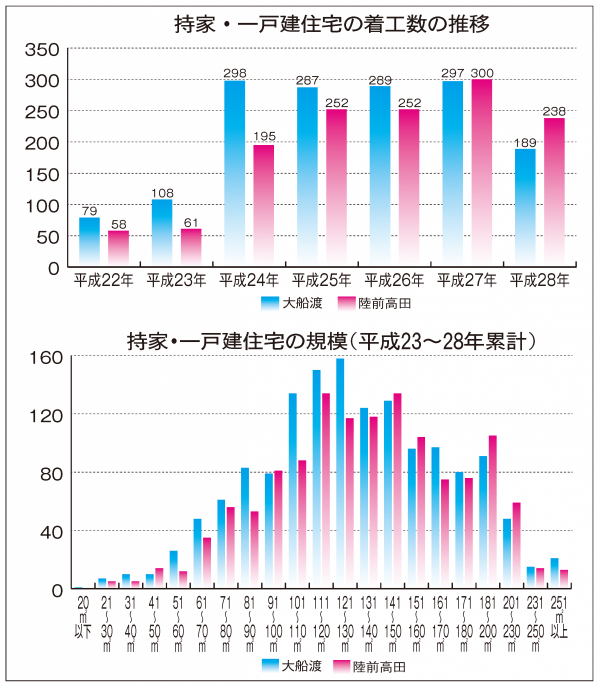

持家・一戸建住宅の着工戸数は、大船渡市が同36・4%減の189戸、陸前高田市は同20・7%減の238戸と、いずれも前年から大きく数を落とした。

一戸建の需要は、自力再建や防災集団移転が中心。大船渡市では、防災集団移転促進事業を全33団地で実施しており、昨年11月30日現在、30団地で宅地造成工事が完了。残る3団地のうち、公共施設の集約地となる1団地を除く2団地が、今夏の引き渡しを予定している。

また、大船渡駅周辺地区土地区画整理事業では、約21・6㌶の宅地を造成する計画となっている。宅地となる街区は、31年4月までには建築可能となる予定。

陸前高田市では、昨年11月現在、防災集団移転促進事業の27団地が完成。残っている3団地は、高田・今泉両地区の土地区画整理事業の一部として整備が進んでいる。

一方で高田、今泉両地区の土地区画整理事業は、高田地区の高台②(一中北側)全域と、高台③(本丸公園北側)の東工区でしか地権者に宅地の引き渡しが行われていない。完了予定が30年度末の工区もある。

ただ、着工数の減少は、住まいの再建が着々と進んでいることの裏返しと、前向きに捉えることもできそうだ。

23~28年の6年間で気仙両市で着工した住宅は、大船渡市が2805戸、陸前高田市が2694戸。このうち、持家・一戸建は、大船渡市が1468戸、陸前高田市が1298戸となっている。

24年から27年までの4年間、両市の持家・一戸建は、震災前の22年に比べて3倍超の着工数で推移してきた。単純に考えると、両市とも4年間で17、18年分の住宅需要を〝先食い〟した事になる。住宅会社にとっては、ここからが正念場。他社との差別化など、経営戦略の見直しを迫られるところもありそう。

持家・一戸建住宅の延べ床面積を見ると、おおむね101~150平方㍍の住宅が多い。建設費用を抑えたり、世帯人数に見合った家にしようと、延べ床面積90平方㍍以下のコンパクトな住宅も少なからずある一方で、200平方㍍以上の大規模な住宅も見られた。