不漁要因や養殖技術発表、県水産試験研究成果等報告会/釜石市で

平成29年3月5日付 1面

釜石市の県水産技術センターで3日、「県水産試験研究成果等報告会」が開かれた。同センターと県内水面水産技術センターが平成28年度に取り組んだ主な研究成果を発表。本年度不漁だったサケの回帰動向やスルメイカの漁獲動向についても説明され、参加した水産関係者が主力魚種不漁の要因を深く学ぶとともに新たな養殖技術の研究についても理解を深め、県内水産振興へ向けて意識を高めた。

両センターでは、県が実施している水産試験研究成果を公表するとともに、その普及を図るために10年から水産技術センターで報告会を開催している。23年度、24年度は東日本大震災の影響で中止していたが、25年度から再開した。

報告会には水産関係団体から合わせて約90人が参加。

この日は▽サクラマスの放流調査▽平成28年度におけるサケの回帰動向について▽秋・冬季の岩手県におけるスルメイカ漁獲変動要因▽通電加熱技術を活用したイクラ・ウニ等地域水産物の高付加価値型食品開発▽フリー種苗によるワカメ養殖技術の開発▽ワカメ陸上刈り取り実証試験▽震災以降の養殖漁場の環境変化──の7題について研究成果が報告された。

このうち、サケの回帰動向については同センター漁業資源部専門研究員・山根広大氏が説明。

本県で最重要漁獲対象魚種である秋サケだが、28年度の来遊尾数は昨年12月31日現在で298万匹と、27年度同期の約95%、震災前5カ年平均(836万匹)の約35%にとどまっている。これについて山根氏は、予測の範囲内ではあるが、23、24、27年度と同程度の低水準であるとした。

調査対象となった3河川(片岸川、織笠川、津軽石川)に遡上(そじょう)した親魚の尾叉長、体重、肥満度を調べた結果、いずれの河川においても肥満度が低い値だったという。8年以降のデータを用いて尾叉長と体重の関係を調べたところ、28年度は体重が非常に軽く、魚体がやせていたことが分かった。北海道も同様の傾向にあり、回帰途中の水温も影響しているのではないかという考えも示された。

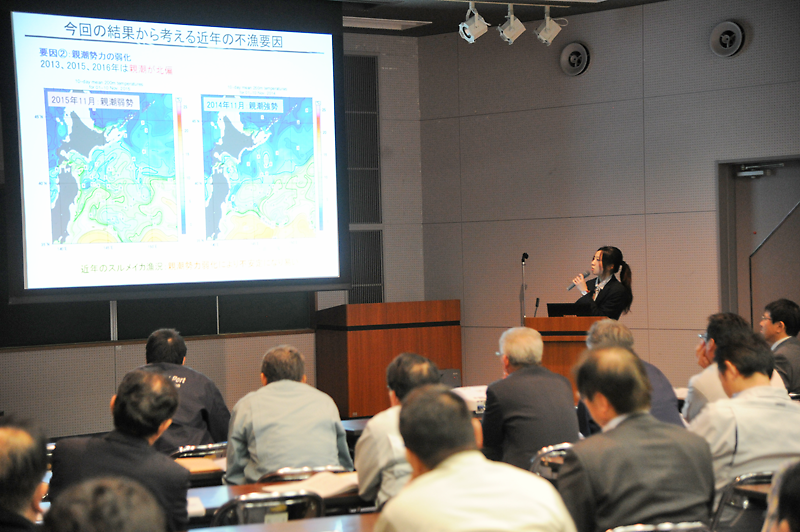

スルメイカ漁獲変動要因については同・髙梨愛梨氏が報告。

秋~冬季のスルメイカ漁獲パターンを整理し漁獲変動要因を検討した結果、資源量、来遊資源構成(秋・冬資源配分)、海洋環境により漁獲パターンが異なることが分かった。

スルメイカは産卵した個体は例外なくすべて死亡することから、突発的な資源量の変動がある。資源状況以外にも親潮の波及状況が漁獲量に影響を及ぼすとし、冬生まれ群への偏重と親潮勢力の弱化傾向によって漁場形成が不安定になりやすいという近年の漁獲不漁要因についての見解を発表した。

また、スルメイカ冬季発生系群の資源量は現在低位減少傾向にあり、今後の動向が懸念されるため、資源動向と漁獲状況を把握するため29年度以降もモニタリング調査を継続していく。

このほか同センターでは、震災以降の養殖漁場の環境変化については海底泥中の化学的酸素要求量(COD)は震災前の水準に戻りつつあると説明。

震災前後で養殖規模が変化し、漁場の環境に与える有機物負荷量なども変化していると推測されることから、今後も底質環境の推移を把握して影響を注視していくことが重要と、今後の対応も述べた。