賛成3分の2に達せず、庁舎位置に関する条例改正/6月へ結論持ち越し

平成29年3月15日付 1面

「高田小案」は否決

陸前高田市議会3月定例会は最終日の14日、本会議が開かれた。高台への移転が計画されている高田小跡地への新庁舎建設を目指し、戸羽太市長が提案した市庁舎建設位置に関する条例改正案は、可決に必要な「出席議員の3分の2以上」の賛成が得られず、否決された。市長は「〝落としどころ〟がどこにあるのか、復興特別委の中などでもまたご議論いただきたい。われわれも反対されている方々と議論していく中で、解決の糸口を見つけたい」と述べた。

市庁舎建設位置に関する条例改正は、可決に出席議員の3分の2以上の賛成が必要な特別多数議決案件。本会議での採決では、出席議員17人のうち10人が賛成したが、可決に必要な12人以上の賛成は得られず、否決された。

東日本大震災で被災した市庁舎の建設で市は、国が定めた「復興・創生期間」の最終年度となる平成32年度内の事業完了を目指している。

その建設候補地については、いずれも高田町内の「農免道沿い」「現庁舎位置」「高田小の改築、または校舎解体・新築」の3カ所4案を提示。市民との懇談結果などから有力視されていた「現庁舎位置」「高田小跡地」のうち、戸羽市長は「より多くの民意を反映したもの」などとして「高田小跡地」に庁舎を新築する方針を決め、6日の本会議に条例改正案を追加提案した。

戸羽市長は本会議終了後、今回の否決という結果について「ふたを開ける前から分かっていたこと」と冷静に受け止めた。

焦点となる今後の具体的な対応については、「今の時点では分からない。何がなんでも高田小という考えは持っていないが、現状だと現庁舎位置では課題も多い。現実的な問題を解決できるのであれば、ここ(現庁舎)という選択肢もあると思っている」とし、6月議会までに再度なんらかの方向性を示すとした。

一方、「『(議案を)出したけどまたダメでした』を繰り返せば、市政全体にかかわってくる。最終的には議会の中でしか決められないこと。こちらとしても、どういうご提案ならご賛同いただけるのか再検討せねばならないが、議会の中でも『どうしたら一定の方向性が示せるのか』を考えていただくよりほかない」と述べた。

そのうえで市長は、「市役所の職員とも、ざっくばらんにしゃべれる懇談の場を設けたい」と語った。

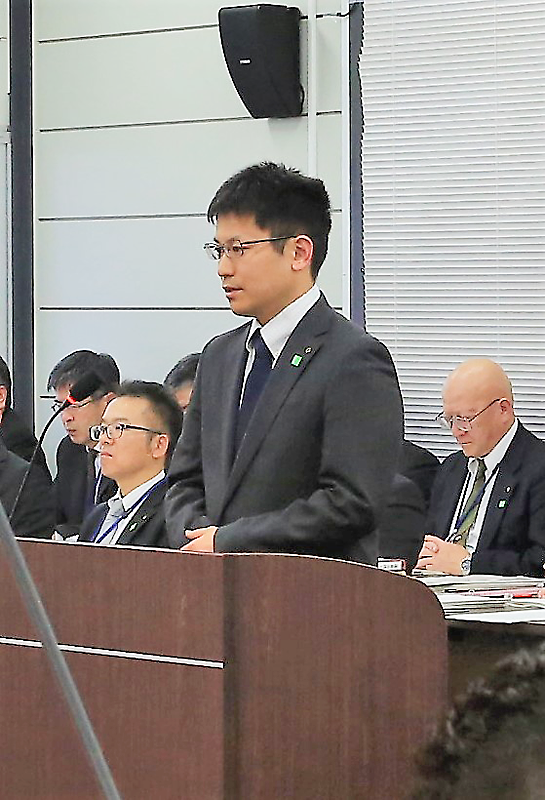

退任のあいさつをする長谷部副市長

新副市長に岡本氏を選任

同日は、長谷部智久副市長(39)が今月末で退任することに伴う人事案件が追加提案され、新しい副市長に国土交通省中国地方整備局道路計画課の岡本雅之氏(35)を選任することに同意した。

長谷部副市長は退任にあたって「『ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり』が実現されることを楽しみにしている。これからも陸前高田の復興を遠くから見守っていきたい」とあいさつした。

本会議ではこのほか、平成29年度一般会計予算案など、市庁舎建設位置に関する条件改正案を除く9議案をすべて原案通り可決。「コミュニティ推進協議会の存在根拠とその役割の明文化について」を求める請願を賛成少数で不採択とした。

岡本雅之氏の略歴

平成18年国土交通技官採用。国土交通省道路局環境安全課道路交通安全対策室交通安全係長、同課情報係長、中国地方整備局岡山国道事務所計画課長を経て、26年から同局道路部道路計画課長。京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻修士課程修了。昭和56年8月26日生まれ。現住所は広島県広島市。

解説

市庁舎建設位置に関する条件改正案は、追加提案後、予算等特別委員会に付託された。「過半数議決」を取る特別委での審査結果は賛成10人、反対7人で「可決すべき」となったが、この時点で3分の2には届かず、本会議で否決されることはほぼ確実とみられていた。

今回の否決を受け、今後は戸羽市長が6月の定例議会に再度、高田小案を議会に提出するのか、現庁舎位置での建設に方針転換するのか──に注目が集まるところだ。

浸水区域内にある高田小跡地への建設には、何人かの議員が「絶対反対」を崩さない姿勢。議会と当局、議員間討議においても、議論は平行線をたどっている。高田小案が再提案されても、今のままでは3分の2以上の賛成を得るのは難しい状況だ。

一方、現庁舎案に変更する場合は、条例改正が不要であるため、市議会全員協議会といった場で議員への説明がなされるものと思われる。ただ、そうなった場合、「高田小での新築が『民意』と判断した」という市長の言葉と、方針転換との整合性はどう取られることになるか。高田小案に賛成した過半数を超える議員や、〝民意〟の形成者である市民の理解と納得を得る答えを提示することが、当局に求められる。

事業スケジュールなど時間的な制約や事業費の面から、現状で〝第3の選択肢〟を検討する余裕はないとみられる。絞られた二つの案についての議論自体は一定の深度に達しているものの、両案それぞれが持つデメリットの解決法など、話し合われるべき点もまだ多く、「議論が出尽くした」とは言えない。

お互いの「譲れない点」「ある程度まで譲歩できる点」が明らかにならなければ、この問題の着地点はどこにも見いだせない。市と議会がいかにして「一人でも多くの市民が納得できるような結論」を導き出すのか、これから6月までの動きが注視される。

(鈴木英里)