高田町の武蔵さんが会話の〝学習帳〟作成、日常的な気仙語まとめる(別写真あり)

平成29年5月18日付 7面

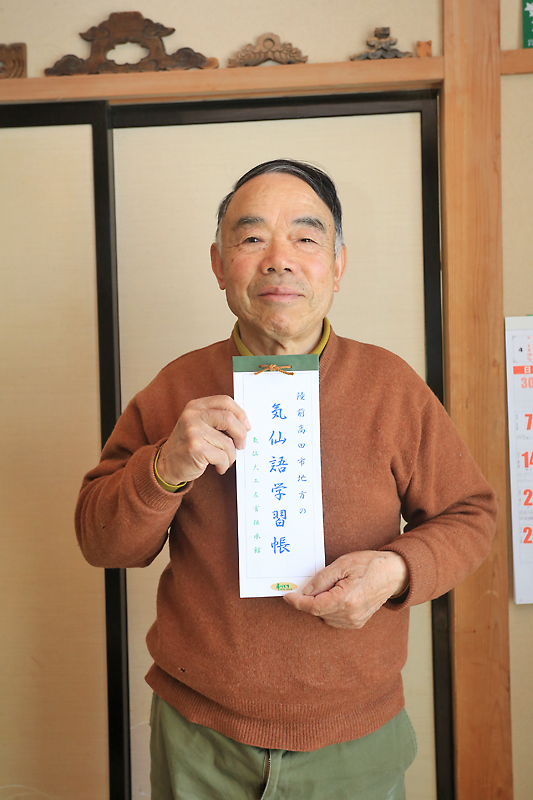

「よそから気仙へ来た人、『気仙語をもっと知りたい』という人に使ってもらえれば」──陸前高田市高田町の武蔵栄治さん(81)が、気仙地方、おもに陸前高田地域の方言・言い回しおよそ1200個を集めたつづりを作った。「今後もどんどん言葉を足していきたい」としており、希望する人には譲ることにしている。

コミュニケーションの一助に

「陸前高田地方の気仙語学習帳」と名付けられた細長いつづりには、「あ行」から順に気仙語の単語と言い回し、それらの簡単な訳が並ぶ。日常的に使われる語句が中心で、気仙語を知らない人でも、会話の中に出てきた言葉の意味をさっと調べることができる。

これらは、気仙沼市に生まれ小友町で育った武蔵さんが、竹駒町生まれの妻と2人、思いついた端から書き留めていったもの。『気仙郡における方言訛の調査』(菅野嘉七著)や『岩手気仙の方言』(菊池武人著)なども参考にしながらまとめ、パソコンを駆使して今年2月に完成させた。

体系だったものではなく、標準語訳の中にもうっかり気仙語が使われている単語があるなど、「専門家が見たら怒られるような内容」と武蔵さんは言うが、「いってくっぺがねー」は「行きたくない気分」と訳されるなど、気仙人が言葉の裏に込める〝微妙なニュアンス〟もうまく取り入れている。

このつづりを作ったきっかけは、結婚や転勤、Iターンなどで県外から気仙へ来た人、方言をあまり使わなくなりつつある地元の子どもたちが、気仙語を気軽に学べるようにという思いから。大工として活躍した武蔵さんは、小友町の気仙大工左官伝承館を活動拠点とする「箱根振興会」の副会長も務めており、「伝承館で気仙語の講習会も開ければいいね」と夢を広げる。

若いころ、出稼ぎに出た神奈川県で、同じような言葉遣いの大工に話しかけたら、お互い陸前高田人であることが判明。一気に距離が縮まり、今も続く友人関係になったという武蔵さん。「同じ方言で話ができると、すぐに打ち解けられる」と語り、気仙でのコミュニケーションに役立ててほしいと願う。

また、このつづりは「自分にとっての〝覚書〟」とも。父母や祖父母の世代が使っていて「意味は知っているけれど、使わない言葉」が数多くあるといい、「自分より年上の人が少なくなって、ますます使う人がいなくなった」ことから、メモとして書き残しておこうという気持ちもあったという。

武蔵さんは「立派なものではないが、気仙語を一緒に勉強してくれる人がいれば差し上げたい。使う人には、ここに載っていない新しい言葉をどんどん書き足してもらい、改訂していきたい」と話し、尽きない意欲をみせている。

問い合わせは気仙大工左官伝承館(℡56・2911)まで。