気仙の自然の現状調査、報告書『森川海と人』まとめる/広田町出身の小松氏

平成29年5月24日付 7面

小松正之氏

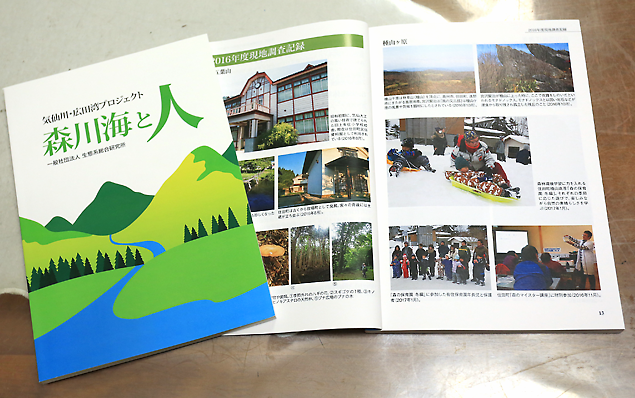

陸前高田市広田町出身で、一般社団法人・生態系総合研究所代表理事の小松正之氏(63)が、気仙川水系や広田湾などに関する調査報告書『森川海と人』をまとめた。森から海へとつながる自然の機能や、地域の〝潜在能力〟を知ることで、まちづくりへの提言にも結び付ける。

現在、東京財団上席研究員であり、かつて国際捕鯨委員会の日本代表も務めた小松氏。「その地域ではぐくまれた産業は、その地域の地形や気候、水循環計や生態系といった自然を土台としている」とし、「まずは地域の自然についてよく学び、農・漁・林も横断的に取り組む必要がある」と、古里の人々へ訴え続けてきた。

この一環として、平成27年には「気仙川・広田湾プロジェクト」を立ち上げ、陸前高田の広田湾や、同市と住田町を流れる気仙川、種山ヶ原、五葉山などを調査。森・川・海と第一次産業には密接なかかわりがあり、針葉樹林の放置や、河川の人口化などが人の暮らしに深刻な影響を与えることから、28年度は全体の状況把握と、課題の洗い出しを主な調査目的とした。

今回まとめられた報告書は、昨年度に8回行われた現地調査を元に作成。川の状態や水量、生息する生物等などを取り上げている。

また、第一次産業従事者をはじめ、商工業者、住田町の多田欣一町長や「森の案内人」など、幅広い立場の人から聞き取りを行い、昔の仕事や地域内の様子といった話を収集することで、自然環境の変化などを探るヒントにしている。

小松氏は、気仙地方の自然の現状と問題として、「森林の保水力が弱まり、大雨時は洪水になりやすいうえ、平常時は流水が極めて少なくなっている。森林から海への栄養分や、土砂と水量にも変化がみられる」といった点を指摘。

復旧工事や河岸工事などによる影響を含め、「気仙地方の全体像の把握が急がれる」とする。

天然の漁場を守るうえでも、自然の現状、過去と将来を知ることの重要性を強く訴える小松氏。報告書では、モントレー湾におけるまちづくりの成功例などを紹介しながら、自然を生かした産業創出の構想についても触れている。

同書を本紙の読者3人に先着でプレゼントする。

希望する人は東海新報社(℡27・1000)まで問い合わせを。