「キバサナギガイ」など絶滅危惧種の貝発見、高橋一成さんが矢作町で/陸前高田

平成29年12月26日付 7面

絶滅危惧種のキバサナギガイ㊨とヤマトキバサナギガイ(高橋さん提供)

日本貝類学会員で、岩手県野生動植物保護検討委員会委員の高橋一成さん(50)=陸前高田市米崎町=が、一昨年から昨年にかけて県内で行った希少野生動植物調査の結果、絶滅のおそれがある微小な陸産貝類(陸上に生息する巻貝)が新たに発見された。陸前高田市内でも、環境省の『レッドデータブック』に記載される「キバサナギガイ」などを初めて確認したが、高橋さんは「復興工事などによる環境の変化次第では、絶滅の可能性が高まる」と危惧。希少動植物の生息環境について第三者にも助言できるよう「継続調査していきたい」とし、調査をサポートしてくれる人も募っている。

調査継続のため仲間も募る

高橋さんは平成27年4月〜28年12月に、県内117地点で陸産貝類の調査を実施し、『岩手県野生生物目録』に掲載されていない27種を新たに発見した。その多くが「絶滅危惧」「準絶滅危惧」の貝。いずれも、過去に調査が不十分なため見つかっていなかったとみられ、今回の高橋さんの調査によって初記録された。

このうち「キバサナギガイ」「ヤマトキバサナギガイ」はそれぞれ、環境省の『レッドデータブック』で、「ごく近い将来、絶滅の危険性がある」とされる絶滅危惧Ⅰ類、「絶滅の危機が増大している」とされる同Ⅱ類に分類。どちらも殻径1㍉ほどの微小貝(大きさ1㌢以下の貝類の総称)で、落葉下に生息する。

キバサナギガイは陸前高田市と一関市、遠野市の3地点で、ヤマトキバサナギガイは陸前高田市、一関市、岩泉町の計4地点で発見。陸前高田市においては両種とも、矢作町の調査地点で採取した落ち葉のかたまりの中から見つかった。

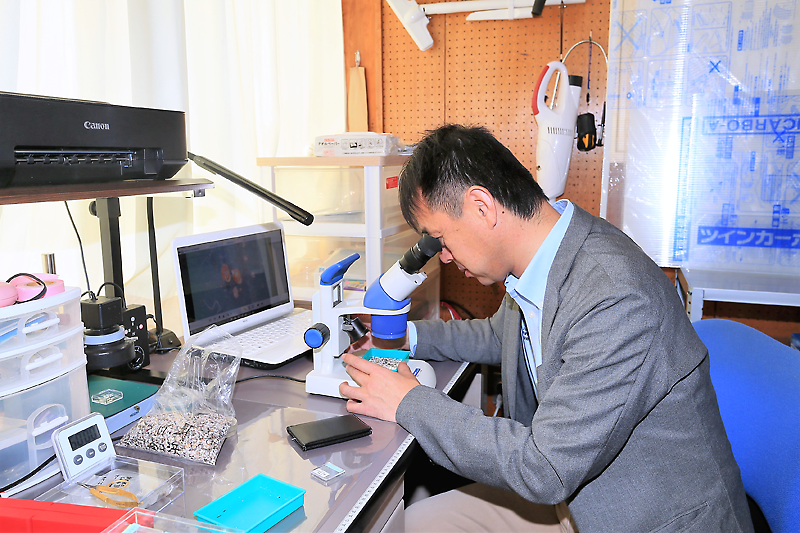

乾燥させた落ち葉をふるいにかけ、顕微鏡でのぞきながらソーティング(抜き取り)を行ったところ、ほかの微小貝は100個体ほど出てくるのに対し、「キバサナギガイ」と「ヤマトキバサナギガイ」は5個体程度しかなく、非常に個体密度が低い状態。高橋さんは『いわてレッドデータブック』への追加の必要性を検討し、どちらも「Cランク(存続基盤がぜい弱な種)相当」と判断した。

矢作町の調査地点では現在、岩石採掘が行われているといい、高橋さんは生息環境の悪化を懸念。「キバサナギガイなどは比較的湿度の高い場所を好むが、工事によって水脈が変わり土地が乾燥したりすると、一気に絶滅に直結する問題となる」と語る。

「本来ならば、開発行為前に周辺調査を行うことが重要」と高橋さん。合わせて「われわれ研究者の側が、『ここにはこういう生物がいるから気を付けて』と助言できるようにするためにも、あらかじめきめ細かい調査を進めておかねばならない」と自戒する。

同市は鳥羽源藏氏、千葉蘭児氏と偉大な海洋生物学者を輩出してきたが、高橋さんによると、微小貝の調査は本県ではほとんど進んでいないという。高橋さんは米崎町の「陸前高田グローバルキャンパス」で管理スタッフを務めながら、施設の一画を研究室とし、貝類研究に1人で取り組んでいる。

同キャンパスができたことで研究環境は整ったが、「たった1年で27種も発見されたということは、まだほかにも見つかる可能性がある」といい、人手の足りなさを痛感。岩手大や県立大との連携も模索するとともに、共同で調査にあたるパートナーを探す。

「手分けして調べられれば、地域の生物相をもっと明らかにできる」と高橋さん。「誰にでもすぐ行えるわけではないが、興味さえ持っているならば子どもたちでも構わない」といい、関心を持つ人に研究室の見学を呼びかけている。

問い合わせは同キャンパス(℡47・3901)まで。