被災跡地の有効活用、情報発信強化なども必要に/大船渡市

平成30年4月20日付 1面

大船渡市は東日本大震災の津波で浸水した被災跡地の利活用を重要課題の一つに位置づけ、各種施策に取り組んでいる。地域や民有地の地権者らと連携を図りながら、有効な利活用策を検討。なかには検討内容の具現化に向けた取り組みが進み、産業用地や水産用地などに生まれ変わる被災跡地もみられる。一方で、有効な利活用の促進には情報発信の強化や新たな対策も求められており、市は引き続き取り組みを進めていく。

検討内容の具現化も進む

大船渡市は平成25年、震災で浸水被害を受けたり、津波浸水シミュレーションで被害が予想される市内26地区を災害危険区域に指定。条例により、住居用建築物などの建築を制限している。

今年3月末現在、防災集団移転促進事業(防集)による買取予定地は24・7㌶で、買い取り済みは23・6㌶(95・5%)。買い取り予定地のうち、利用(予定も含む)は10・1㌶(41・0%)で、内訳は譲渡が0・3㌶、貸し付けが4・8㌶、利用予定が5・0㌶。未利用・未活用の状況にある土地のうち、公募分は5・9㌶、調整中は7・5㌶となっている。

このうち、防集による土地の買い取りが相当規模で生じる12地区(大船渡町の地ノ森、下船渡、末崎町の細浦、小河原、泊里、碁石、赤崎町の赤崎、三陸町の綾里、同町越喜来の甫嶺、泊、浦浜、崎浜)は、23年10月に定めた「土地利用方針図」を改定。実現に向けた事業を位置付けた「被災跡地土地利用実現化方策」の策定を進めている。

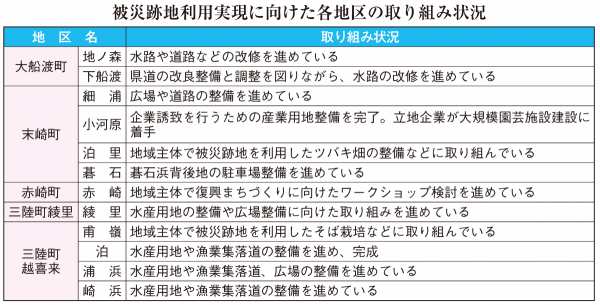

大船渡町の2地区は、市が復興まちづくりの課題を踏まえ、必要な事業を導入。ほかの10地区は地域と市が協働で被災跡地の利用を検討し、話し合いや事業を進めている(地区別の進ちょく状況は別表)。

主な取り組みをみると、地ノ森と下船渡では、民間の土地利用促進に向けた内水排水対策事業を実施。地ノ森では水路や市道、橋りょうの改修工事に合わせ、県が県道改修などを行っている。下船渡は県道工事と調整を図りながら、市魚市場から南側における上平・下平地区の一定範囲を対象に水路の改修工事を進めていく。

小河原では、大田地内の被災跡地(面積約3・2㌶)を産業用地として活用。トマトの大規模ハウス栽培を行う民間事業者に貸し付け、今月には事業者が大規模園芸施設の建設に着手した。

浦浜、細浦、綾里では、地域の交流や憩いの場となる広場整備事業を展開。浦浜では津波に耐え残った「ど根性ポプラ」を中心に広場(面積0・2㌶)を整備し、今月末の完成を予定する。

細浦では、毎月開催の復興朝市と関連して使うコミュニティ広場(面積0・3㌶)を、本年度内の完成を目指して整備。綾里では綾里漁港北側の被災跡地約0・2㌶を広場として活用すべく、地区復興委員会主催のワークショップも交えながら取り組みを進める。

綾里、泊、浦浜、崎浜では、漁業者が使う水産用地や漁業集落道などを整備。綾里、泊、浦浜は完成し、崎浜は本年度内の工事完了を目指している。

このほかの利用策として、29年度からは細浦、浦浜、綾里の3地区で、市有地と地権者の協力を得た周辺民有地を組み合わせて用地12区画を確保し、利用事業者を募集。市によると、問い合わせや視察はあるものの、まだ利用に結びついた区画はないといい、今後は新たな手法も取り入れながら情報発信に努めていく考えだ。

産業用地や広場など被災跡地の利活用策が具現化される一方、いまだに利用の方向が見えてこない土地も多い。有効な利用に向け、今後も新たな方策や、地域、民有地の地権者、事業者などとの一層の連携も求められる。

市被災跡地利用推進室は「市有地だけではなく、民有地も有効に活用できるよう、内水排水対策やインフラ整備などの魅力的な場にする取り組みもしていきたい」と話している。