所有農地の耕作5割余り、市が「農家意向調査」実施/大船渡

平成30年5月10日付 1面

1576戸が回答

1576戸が回答

大船渡市は市内に居住する農家を対象に実施した「農家意向調査」の結果を公表した。本年度、大船渡農業振興地域整備計画の定期見直しをするにあたり、農家が所有する農地の現状や農業振興地域制度などに関する考えを求めたもので、回答した約1500戸のうち、所有する農地を耕作する農家は5割余りだった。耕作も維持管理もしていない農家は全体の1割弱。後継者がいない農家は7割に上り、後継者不足が深刻化していることも分かった。

後継者不足深刻に

農業振興地域整備計画は、農業の振興を図るべき地域とする農業振興地域(農振地域)を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化を進めるため、市が昭和48年度に策定。優良農地の確保を図るための農用地利用計画と、地域の農業振興方策などに関する各種計画(マスタープラン)で構成する。

計画は、おおむね5年ごとに定期見直しを行っており、現行計画は平成19年度に実施。24年度に予定していた見直しは東日本大震災の影響で延期となり、その後、被災者の住宅再建等が進んだことなどを受けて本年度に実施することとなった。

農家意向調査は今回の計画見直しにあたり、その基礎資料にしようと実施。結果は、先月25日~今月10日まで市内10地区で開催中の農政座談会で示された。

市農地台帳に登載する市内の農家2456戸を対象に、今年1月22日~2月19日まで調査。調査票は行政連絡員を通じて配布、回収し、1576戸が回答(回収率64・2%)した。

調査項目は▽現在の営農状況▽農業振興地域制度▽農地転用計画の有無▽農村生活環境▽その他農家の意見・要望等──の五つ。

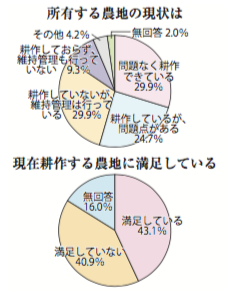

現在の営農状況では、「所有している農地の現状」に関する問いに対し、「問題なく耕作できている」と「耕作していないが、草刈り等の維持管理は行っている」がそれぞれ29・9%で、次いで「耕作しているが、問題点がある」の24・7%となった。「問題なく耕作できている」と合わせ、「耕作している」と答えた農家は54・6%。一方、「耕作しておらず、草刈り等の維持管理も行っていない」は9・3%あった。

「現在耕作している農地に満足しているか」との質問には、「満足している」が43・1%、「満足していない」が40・9%と同程度の割合で並んだ。「満足していない」との理由で最も多かったのは、「鳥獣による被害が多い」の30・0%。「耕作地までの農道が狭く、不便」7・8%、「農業用水が不足している」7・4%などが続いた。

「今後、現在よりも営農規模を拡大する予定があるか」に対しては、「ない」が90・1%と大半を占め、「ある」はわずか1・7%。「農業後継者(後継ぎ)はいるか」では、「いる」の20・1%に対して「いない」は71・0%に上り、後継者不足の深刻さが浮き彫りとなった。

土地基盤整備事業や農業近代化施設の整備などが優先される農振地域に関する質問では、その制度内容、同地域内で農業以外の土地利用が制限される農用地区域のあり方などを尋ねた。

このうち、「農用地区域を今後どのようにすることが望ましいか」に対し、「現状を維持すべき」の30・3%と「工場団地や住宅用地にもっと利用すべき」の30・2%がほぼ同じ割合で並び、「農業の振興を図るため、農用地区域を拡大すべき」は6・7%にとどまった。

「今後5年以内に、農用地への住宅建築や駐車場整備などの農地転用計画があるか」の問いには、「ない」が88・1%に上った。

農村生活環境に関し、「地区を住みよくし、生活をよりよくするために何が必要か」との質問(複数回答可、回答戸数)で最も求められたのは、「道路整備」の527戸。次いで「病院」141戸、「通学用の歩道」95戸となった。

「むらづくり(集落活動)のために必要と思われる事項は」(同、同)では、「土地基盤整備(ほ場、農道、用排水路)」が221戸と最多で、「生活環境の整備」218戸、「不作付地、遊休地を解消するための話し合い」161戸と続いた。ほかに、「祭、行事の催しや伝統文化の継承」116戸、「農作業の受委託」101戸と、住民間の連携強調を求める回答も多くみられた。