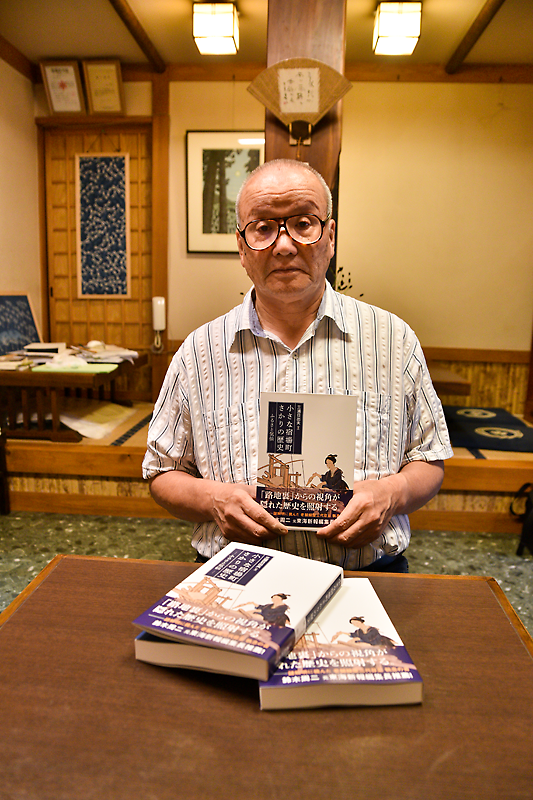

路地裏から見た「さかりの歴史」、三浦日出夫さんが郷土誌出版/大船渡

平成30年9月6日付 7面

大船渡市盛町字町の自営業・三浦日出夫さん(74)が、このほど『小さな宿場町/さかりの歴史』と題する郷土誌を初めて出版(自費)した。盛町は藩政時代、大船渡地方の総称「盛六郷」の中心。浜街道と盛街道が通り、盛宿があって商業地として栄えた。同誌は三浦さんの「七十の手習い」の意地と執念がこもった、ふるさと賛歌だ。

独学で解明に挑戦、埋もれた史実など発掘

三浦さんは同町で3代続く老舗(しにせ)のウナギ専門料理店主。テレビの歴史番組を見るのは好きだが、歴史の専門家でもない三浦さんが、歴史に興味を持ったきっかけは10年ほど前。

猪川村の長者・稲子澤家に伝わる「稲子澤古文書」で興味ある記述に出合った。

一つは安永元年(1772)、気仙沼の地頭鮎貝志摩の家臣が稲子澤鈴木理兵衛に金子を借りに来たということ。

もう一つは天明5年(1785)10月、相当に身分の高い武士と思われる堀田摂津守という人物が、総勢119人の御家来衆を引き連れて仙台城から牡鹿半島を回り気仙郡猪川村の稲子澤観音を拝観し、赤崎村の尾崎神社を参詣したこと。

これらの事柄は本当にあったのか、すなわち歴史的事実であるのか。

三浦さん自身の内部でそれまで眠っていた探究心が猛烈な勢いで頭をもたげ始めた。

以後、商売の合間を縫って地元や近隣の図書館はもちろん、岩手、宮城県立図書館、東北歴史博物館(宮城県多賀城市)などに何度も足を運んで文献資(史)料をあさった。

なにせ歴史には素人同然であっただけに試行錯誤の繰り返しだったが、「結論にたどりつくまでの過程が非常に楽しく、推理小説を読むようにおもしろかった」と、三浦さん。

前記の稲子澤古文書の二つのエピソードは、本書の「白眉(はくび)」でもある。

今もそこかしこに往事の面影を残す盛町だが、忘れ去られたような路地裏から見た同書には、小さな宿場町と気仙の歴史がぎっしり詰まっている。

A5判、408㌻。1500円(+税)、大船渡、陸前高田市内の書店で販売。