秋サケの行方~回帰率向上への取り組み探る~①

平成31年3月5日付 1面

昭和40年代から本格化した人工ふ化、放流事業により、本県水産業の主力魚種となった秋サケ。加工用途が広く、地域への経済波及も大きいが、近年は不漁が続き、漁獲量が大きく減少。大船渡市魚市場への水揚げ量は今季、過去最低まで落ち込んだ。要因として考えられているのは海況変化など自然環境の影響だが、はっきりとした原因は分かっていない。「作り育てる漁業の優等生」とも呼ばれた秋サケに、何が起きているのか。本県サケ漁の歴史をたどりながら、回帰率向上への取り組みを探る。(清水辰彦)

昭和40年代から本格化した人工ふ化、放流事業により、本県水産業の主力魚種となった秋サケ。加工用途が広く、地域への経済波及も大きいが、近年は不漁が続き、漁獲量が大きく減少。大船渡市魚市場への水揚げ量は今季、過去最低まで落ち込んだ。要因として考えられているのは海況変化など自然環境の影響だが、はっきりとした原因は分かっていない。「作り育てる漁業の優等生」とも呼ばれた秋サケに、何が起きているのか。本県サケ漁の歴史をたどりながら、回帰率向上への取り組みを探る。(清水辰彦)

ふ化から北洋への旅

毎年秋になると、本県沿岸河川ではサケの遡上(そじょう)が始まる。山々が色づき始め、少しずつ秋の気配が強まっていくころ、気仙でも産卵のために帰ってきたサケの姿が見られるようになる。

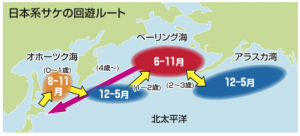

人工ふ化後、川に放されたサケの稚魚は、3月から5月にかけて海へと下っていく。動物プランクトンなどを食べながら、1カ月ほど湾内にとどまり、北洋へ旅立つための体力を蓄える。

岩手県の場合は、餌が少なくなる5月に入るころ、約8~10㌢に成長した稚魚から順に北洋へと移動を始め、6月下旬までにほとんどの稚魚が旅立つ。目指すは遠くアリューシャン海域、ベーリング海である。

昭和40年代から放流数増加

本県での人工ふ化放流は明治38年、津軽石川で始まり、以来100年余もの歴史を刻んでいる。漁協が中心となって沿岸、北上川流域にふ化場を整備し始めたのは、昭和40年代前半からだ。

従来の天然産卵が自然環境に左右されやすいのに比べ、人工ふ化では冬場でも温度変化の少ない地下水を使って管理するため、天然産卵のふ化率(30~40%)を大きく上回る95%以上のふ化に成功している。人工ふ化場では外敵にさらされることがなく、稚魚は安全な環境で餌を食べ、一定期間飼育されたのち、人工ふ化場から放流される(県さけ・ます増殖協会発行「岩手県のさけ・ますふ化場」より)。

本県では、増殖事業が活発になった昭和40年代後半から放流数も増加。県全体の放流数は同57年度に4億匹に達し、63年度から平成21年度までは約4億4000万匹で推移した。

震災や台風でふ化場が減少

しかし、23年に東日本大震災が発生し、県内に28カ所あったふ化場のうち、大船渡市の盛川ふ化場、陸前高田市の気仙川ふ化場など気仙両市5カ所を含む21カ所が被災。

これにより、23年度の放流数は、県全体で2億8900万匹まで減少したものの、24年度は3億1400万匹、25年度は3億8800万匹、26年度は4億800万匹と回復した。

27年度は3億8700万匹を放流したが、28年度は台風10号で宮古市以北の4カ所が被災。うち2カ所は復旧したものの、県営の県北ふ化場が廃止された。震災前、県内には県営含め28カ所にふ化場があったが、震災と台風10号による被害で19カ所に減少した。

施設の被災により、28年度の放流数は3億800万匹と大幅に落ち込んだが、29年度は施設の復旧も進んで3億6800万匹を放流。本年度は、序盤の河川捕獲が好調に推移したこともあって4億6704万粒を確保し、採卵計画を達成。順調にいけば26年度以来の4億匹放流も視野に入ってくる。

しかし、稚魚の放流数が震災前の水準に戻りつつあるにもかかわらず、回帰数は年々減少し、本県沿岸の秋サケ漁は不漁が続く。人工ふ化で産まれた稚魚は、放流後3~5年後に戻ってくると考えられていたが、漁業関係者からはそのサイクルが崩れてきているのではないか、という声が上がっている。