CO2濃度 過去最高に 綾里などで観測の昨年値

平成31年3月29日付 1面

増加傾向続く

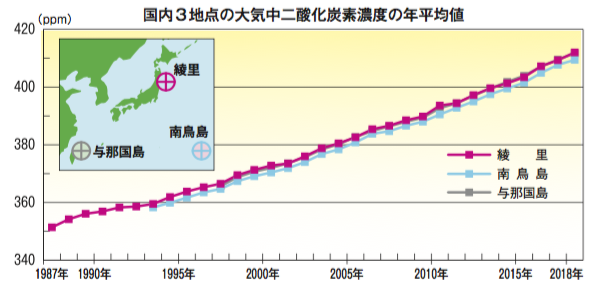

気象庁は27日、平成30年に大船渡市三陸町綾里など国内や北西太平洋上で測定した大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が、観測史上最高を更新したと発表した。CO2は地球温暖化の原因とされるが、データのある昭和62年(1987)以降、増加傾向が続いている。

地球温暖化の要因の一つである温室効果ガスの中で、代表的なものとされるCO2。気象庁は、世界気象機関の全球大気監視計画の一環として、大気中のCO2濃度観測を日本を含む北西太平洋の陸上、洋上、上空で立体的に行っている。

昭和62年の観測開始以降、濃度は年々増加を続けており、今回の発表によると、地上、洋上、上空の平均値いずれもが観測史上最高を記録した。

このうち、陸上の観測地点は大船渡市三陸町綾里、東京都小笠原村の南鳥島、沖縄県与那国町の与那国島の3カ所。

大気中の分子100万個中に含まれるCO2の個数を示すppmの値は、綾里が412・0(前年比2・7増)、南鳥島が409・4(同1・7増)、与那国島が411・7(同2・2増)だった。直近10年間の平均年増加量は綾里2・4、南鳥島2・3、与那国島2・3となっており、高い増加傾向が続いている。

なお、CO2の定常的観測の国内先駆で本州唯一の施設となっている綾里の大気環境観測所は、来年度から無人化されるが各種観測はこれまで同様に継続する。

洋上は、東経137度線(北緯7~33度)の平均で、冬季(1~2月)が410・6(前年比0・7増)、夏季(7~9月)が407・4(同2・3増)。東経165度線(北緯9~28度)は、冬季が410・7(同3・6増)、夏季が406・8(同3・2増)で、いずれも観測史上最高を更新。

上空は日本の南東(神奈川県綾瀬市―南鳥島間)の上空6㌔付近で観測したもの。10回の飛行経路上における濃度観測の平均値は408・3(同1・9増)で、観測史上最高となった。

日本近辺の濃度は全観測で年々増加が続いており、自然変動よりも人間活動が要因として指摘される。同庁では地球温暖化対策の中でCO2排出量削減を最大課題と位置付け、公共交通の利用、ウォーム・クールビズに代表される冷暖房に頼りきらない工夫、買い物でのエコバッグ活用など、身近な取り組みの実践を呼びかけている。