3月1日現在、合計で5万9955人 気仙の推計人口6万人割る

平成31年3月31日付 1面

県は、3月1日現在の人口推計速報を発表した。気仙2市1町の推計人口は合計5万9955人と前月から93人減少し、6万人を割った。人口がピークだった昭和32年の9万4128人から3万4173人減少。震災前(23年3月1日現在)比では、9991人減った。少子化が進む中、今後さらなる人口減少は避けられない状況にあり、特に若者世代の流出抑制や移住・定住の受け入れ促進、交流人口の拡大など、地域の将来を見据えた対策が求められている。

ピーク時から3万人余減少

県人口移動報告年報によると、本県の人口は統計の残る明治13年以降では昭和32年(10月1日現在、以下同)の146万8294人が最高だったが、平成30年には124万522人となり、約60年でおよそ22万人減少した。

気仙圏域の人口も、昭和32年の9万4128人をピークに減少が続く。東日本大震災の発生により、平成22年に7万227人だった気仙の人口は23年に6万5552人、30年に6万316人となり、半世紀余りで3万人以上が減った。

31年3月1日現在の気仙の合計推計人口のうち、男は2万9322人(前月比28人減)、女は3万633人(同65人減)。世帯数は2万4728世帯。

大船渡市の推計人口は、男が1万7551人(同29人減)、女が1万8421人(同33人減)の計3万5972人(同62人減)。前月比では、自然動態で41人、社会動態で11人、外国人登録で10人がそれぞれ減少した。

陸前高田市は、男が9231人(同1人増)、女が9477人(同19人減)で、合計は1万8708人(同18人減)。外国人登録で1人増えたが、自然動態で18人、社会動態で1人減少した。

住田町は、男が2540人(前月と同じ)、女が2735人(前月比13人減)の計5275人(同13人減)。自然動態で11人、社会動態で8人がそれぞれ減少し、外国人登録で6人増加した。

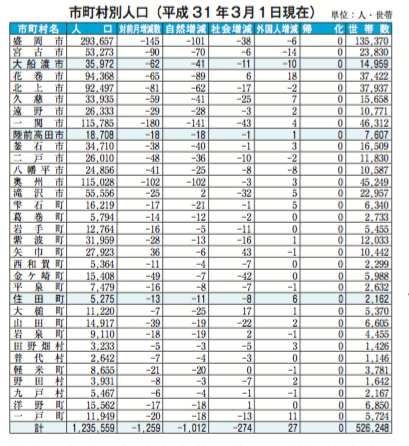

県の総人口は123万5559人で、前月から1259人減少。全33市町村中32市町村で人口が減っており、減少数は一関市の180人が最高だった。矢巾町が唯一、36人増加した。

県環境保健研究センターによると、気仙圏域の1年当たりの出生数は昭和55年に1109人だったが、平成28年は349人。昭和55年に638人だった死亡数は、平成19年から900人前後で推移し、28年には960人となった。

出生数から死亡数を差し引いた自然増加数は、平成4年に初めてマイナスに転じ、21年以降はその差が年々拡大。28年の自然増加数は611人減だった。

人口1000人当たりの出生率も、昭和55年の12・5から減少傾向を示し、平成25年は5・3まで低下。一人の女性が一生に産む子どもの数を表す指標の合計特殊出生率をみると、気仙圏域は昭和60年の2・08から下がり続けていたが、平成19年以降は横ばいから緩やかな上昇傾向となり、28年は1・56まで上昇した。

しかし、依然として自然動態による減少は続く。社会動態も県内転入者を転出者が上回る状況で推移しており、人口減少は今後も進行していくとみられる。

今年3月1日現在の気仙の推計人口は別表の通り。