気仙全体の歴史解明へ 上有住・根岸の古文書に光 住田

令和元年9月8日付 7面

住田町上有住の故・吉田サダさん宅(屋号・根岸)で7日、東北大学災害科学国際研究所による古文書などの調査が行われた。吉田家の初代当主は筑後政義で、元和6年(1620)に仙台藩祖・伊達政宗から大肝入に任命され、今泉村(陸前高田市気仙町)に移住。さらに12代目の退蔵は、県議会議員などを務め、古文書収集などにも取り組んだ。調査は8日まで。大肝入統治の経緯や、気仙全体の歴史解明などが期待される。

大肝入吉田家の〝原点〟で3年ぶりに大学関係者が調査

根岸の現家屋は、田園風景が広がる上有住宇南田地内に構え、大きな寄棟屋根が映える。旧家は近隣の根岸地内にあったが、学制発布後に土地と住まいを提供。明治6年に上有住小学校となった。尋常小学校を経て、昭和22年に同校根岸分校と改称。28年に新校舎が完成したが、36年に分校廃止に至った。

根岸の現家屋は、田園風景が広がる上有住宇南田地内に構え、大きな寄棟屋根が映える。旧家は近隣の根岸地内にあったが、学制発布後に土地と住まいを提供。明治6年に上有住小学校となった。尋常小学校を経て、昭和22年に同校根岸分校と改称。28年に新校舎が完成したが、36年に分校廃止に至った。

14代目のサダさんは、平成22年に93歳で死去。以降、定期的に娘の英子さん(75)=大船渡市盛町=が管理に訪れる。

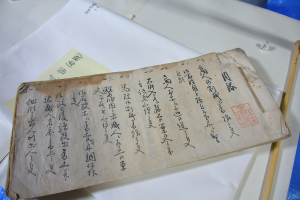

今回調査に入ったのは、東北大学災害科学国際研究所の蝦名裕一准教授、川内淳史准教授、学生4人と中央大学大学院文学研究科の大銧地駿佑さん(22)=盛岡市出身=の計7人。明治13年建築の古民家に眠る古文書を取り出し、解読に向けた撮影などを進めた。

大学関係者による現地での本格的な資料整理・調査は3年ぶり。前回は所蔵されていた古文書を年代別に分ける整理や画像保存などが行われ、今回も初日は同様の作業が進められた。

江戸時代後期に大肝入からの事務通達などをもとにまとめられた「御用諸達留」をはじめ、さまざまな書物に向き合った東北大学文学部2年の佐藤圭さん(19)は「展示されている古文書にふれたことはあるが、由緒ある家に入っての調査は初めて。貴重な経験になる」と話し、終始熱心な表情を見せていた。

仙台藩と南部藩との境部に位置する上有住。これまで、吉田家では「境目番所」の絵図や、番所でどういった物資の出入りを調べるかなどをまとめた〝マニュアル〟資料が見つかった。藩境における取り締まりや統制のあり方を推察することができる。

気仙町の吉田家文書を研究している大銧地さんは「吉田家文書は、当時の気仙郡全体の様子が細かい分野まで分かる。今回の調査で、上有住の吉田家がどのような経緯で大肝入を務めることになったのか経緯の詳細につながれば」と、期待を込める。

一方、吉田退蔵は郷土史資料の収集・研究にも熱心で、明治期に県議としても活躍し、気仙における近代政治でも輝いた人物。川内准教授は「大船渡港の開発など、気仙の近代化が進んだ中で、どのように関わっていたかなどが注目される」と語る。

東日本大震災では、気仙町に構えていた築200年以上の大庄屋「吉田家住宅」が被災し、復元事業が進められている。蝦名准教授は「継続的な調査を続けることで、歴史の継承はもちろん、気仙史により深みをもたらすことができる」と話す。

調査活動では、気仙歴史文化研究会(甘竹勝郎会長)とも連携を取り、調査成果の共有・活用を見据えている。