津波の教訓、伝承を 震災記録誌作成 生徒らが地域住民を「取材」 越喜来中

令和2年1月23日付 7面

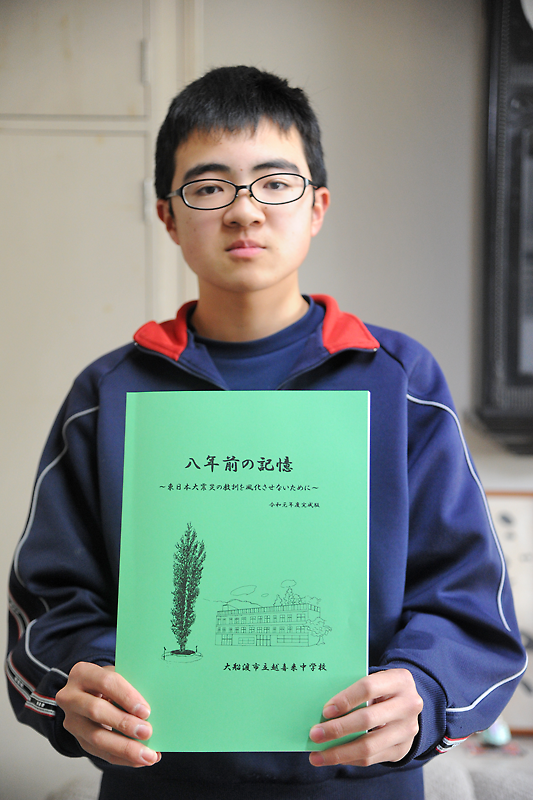

大船渡市立越喜来中学校(岩崎弘校長、生徒35人)は、東日本大震災の記録誌「八年前の記憶〜東日本大震災の教訓を風化させないために〜」を作成した。全校生徒が地域住民らにインタビューした内容などをまとめたもの。生徒らは記録誌づくりを通して震災への理解を深め、教訓伝承や防災への意識を高めた。

記録誌の作成は、同校の復興教育の一環として、津波の教訓を後世に伝えていくことを目的に昨年度初めて実施したもので、本年度も三陸町越喜来の浦浜、崎浜、甫嶺地区それぞれで、生徒らが保護者、地域住民らに震災当時のことを取材した。

人選やアポイントも生徒だけで行い、取材はグループごとに各地区に分かれて実施。生徒たちは夏休み期間中に活動し、ボイスレコーダーを手に、震災当時の状況や現在の心境について聞き取って書き起こし、計100部を作成した。

この中で、住民らからは「引き波がすごい音を立てていた。ただただ、ぼうぜんと見ているだけだった」といった津波の恐ろしさを振り返る言葉や、「自分の命は自分で守ってください」「災害が起こった時に何をするのかということを家族でしっかり相談し、町内会でもお年寄りが住んでいる家を把握してどうやって助けるかなど、みんなで話し合っていかなければならない」など、個々の防災意識向上を訴える声、震災の教訓伝承を願う声が寄せられた。

昨年度に聞き取りした内容も紹介しているほか、震災直後に撮影した写真や現在の越喜来地区の写真も掲載。

表紙には、昭和8年の昭和三陸地震、同35年のチリ地震、8年前の東日本大震災と3度の津波を耐え抜いた「ど根性ポプラ」と、同校校舎を描いた生徒の絵も添えられている。

今年4月の第一中との統合に伴い、越喜来中は3月で閉校となるため、記録誌作成も今回で最後となる。大上財(たから)君(2年)は「震災当時は小さくて、何が起きているか分からなかったが、今回のインタビューを通して、津波のことを知ることができたし、津波の時にはまず高いところに逃げるということを学ぶことができた。震災のことは、後輩たちにも引き継いでいってほしい」と、最後の記録誌に継承への願いを込めた。

復興教育を担当している熊上翼教諭は「本年度で閉校ということもあって、子どもたちはすごく真剣に取り組んでいた。インタビューを通して災害に対する意識も高まったと思う」と話している。

作成した記録誌は、全校生徒や地元公民館、市立、県立図書館のほか、3月の卒業式や閉校式の来場者に配る予定という。