市内433件が空き家に 市が「対策計画」策定へ 基本的な考えまとめる 大船渡

令和2年1月29日付 1面

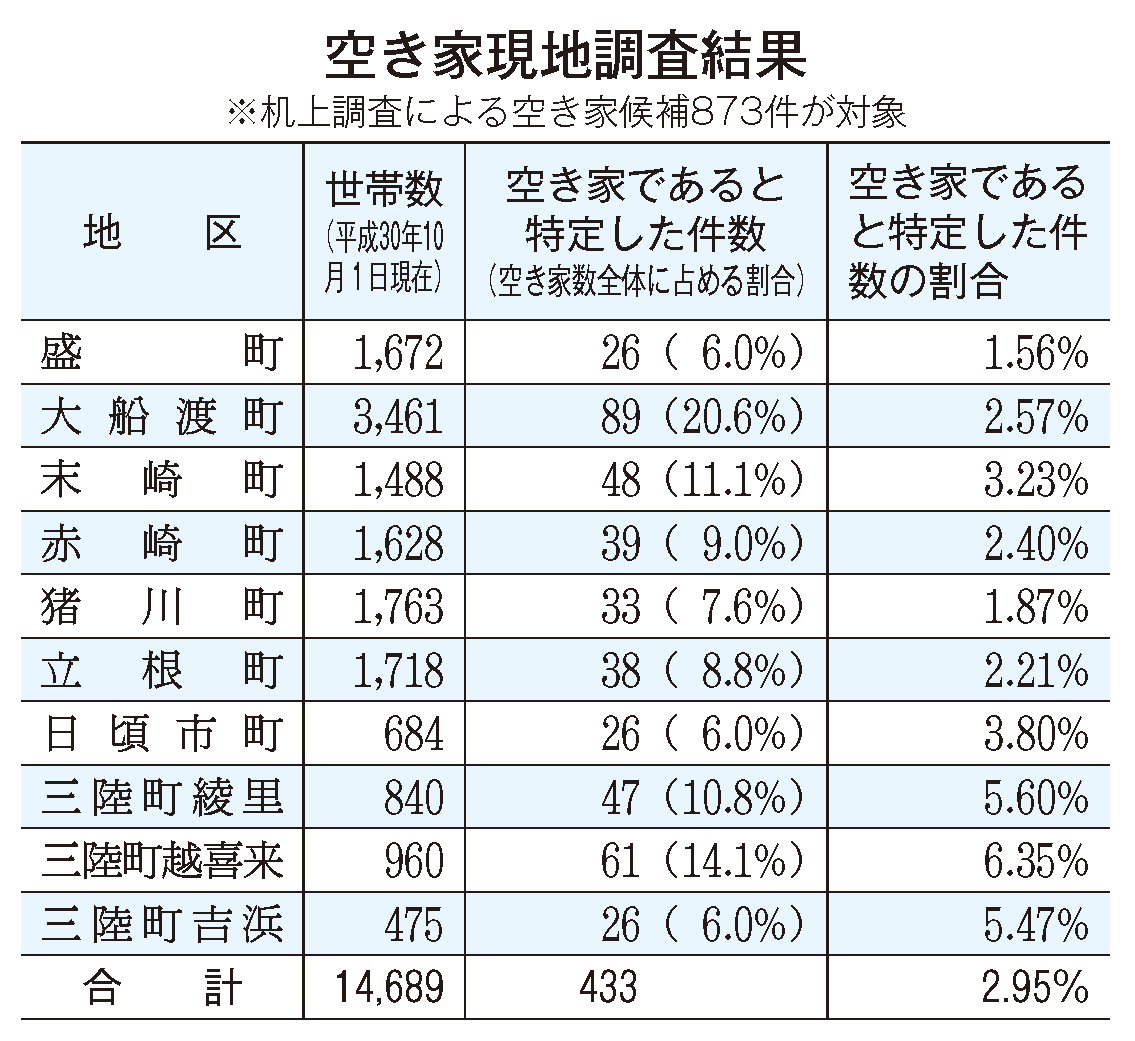

大船渡市は空き家の各種課題に取り組むため、「空家等対策計画」の策定に向けた作業を進めており、その基本的な考えをまとめた。市が現在実施中の「空き家実態調査」の速報結果(昨年12月末現在)によると、市内で空き家と特定したのは433件。計画には、実態調査の結果も盛り込み、空家等対策の基本方針、具体的な取り組みなどを示すとしており、市は計画に基づいて空き家を取り巻く問題に対応していく。

実態調査の速報結果も

人口減少や少子高齢化の進行などに伴い、全国的に増加傾向の空き家。中でも、適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観などの面から地域住民の生活環境にも深刻な影響を及ぼしている。

市は空き家問題の顕在化を見据え、「空き家バンク」制度などを展開。一方、市民からは適切な管理がなされていない空き家などの相談が増えてきているという。

こうした背景から、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、市の基本方針となる空家等対策計画を定めることとした。期間は、令和2年度から11年度までの10年間。

計画は、①計画の概要②人口・世帯数と空き家の状況③空家等対策の基本方針④空家等対策の基本方針に基づく取組⑤空家等対策の推進体制──の全5章。

このうち、②では市内の人口と世帯数、住宅・土地統計調査や空き家実態調査の状況を掲載。今回速報結果が示された空き家実態調査は、計画作成の基礎資料とするために市が業者に委託し、市内全域を対象に昨年10月から取り組んでいる。

調査は、机上が同10月中旬から11月中旬に、現地は11月中旬から12月中旬まで実施。現在は、所有者らに対するアンケート調査を進めている。

机上調査は、水道の閉栓データをもとに消防署や市住宅公園課が保有する空き家データとマッチングさせ、その中から同一住所のもの、取り壊し済みの建物等を除外して空き家候補件数を算出。候補件数は873件だが、水道普及率が低い地域では今後、検証作業等を行う。

現地調査では、この873件を外観から目視し、現状を確認(アパート等の共同住宅は全室空き室の場合に空き家とし、1棟を1戸に集計)。その結果、「空き家である」と特定した物件が433件、「居住している」が235件、「更地になっている」が26件、「居住以外で使用、その他」は179件となった。

空き家数を地区別にみると、最多が大船渡町の89件(20・6%)で、三陸町越喜来の61件(14・1%)、末崎町の48件(11・1%)と続く。世帯数に占める空き家数の割合は、三陸町越喜来が6・35%と最も高く、次いで同町綾里が5・6%、同町吉浜が5・47%となっている。現地調査結果の一覧は別表。

③の基本方針は、▽発生の抑制(市民や所有者等の意識啓発を図り、空家等の発生を抑制する)▽適切な管理の促進(所有者等による自主的で適切な管理を促進)▽利活用の促進(使用可能な空家等の有効活用を図るため、所有者等の意向を把握したうえで、関係団体等と連携し、利活用を促進する)▽管理不全な空家等の解消(管理不全な空家等に対し、問題解決に向けた取り組みを推進)──の4項目。

市は、方針に基づく具体的な取り組みを進めるとともに、推進体制を整備。昨年11月に庁内の関係課で構成する「空家等対策庁内推進会議」を設けたほか、2年度には市や学識経験者、公募委員らで構成する「(仮称)空家等対策協議会」を設置する見通し。

同協議会では、計画の作成や変更、特定空家等(倒壊等の危険や衛生上有害となるおそれなどがあり、放置が不適切な状態と認められる空家等)に該当するか否かの判断と、その措置の方針などを話し合う。市は、市民生活などに損害を与えるおそれがあり、緊急を要する場合の応急措置(即時執行)についても、条例の制定を計画している。

また、空き家等に関する市民からの相談体制も整える。住宅公園課が総合窓口となり、問い合わせ内容によって、関係課へ振り分け、対応する。

市は対策計画に関し、今後は同協議会での検討や、計画案に対する市民からの意見募集などを予定。9月ごろまでの策定を見込んでいる。