「早く逃げる」変わらぬ教訓 チリ地震津波襲来 きょう60年(別写真あり)

令和2年5月24日付 1面

昭和35年(1960)5月24日未明、南米チリで発生した大地震がもたらした津波が太平洋を越えて日本列島に襲来し、きょうで60年を迎える。三陸海岸で最大波高に達し、大船渡市では53人、陸前高田市では8人の尊い命が「黒い波」にのみ込まれた。いち早く津波襲来を察知し、命を守る迅速な行動が教訓となったが、その重要性は今も変わらない。今年は東日本大震災から10年目にもあたるが、新型コロナウイルスの影響で慰霊祭が見送られるなど、改めて津波の恐ろしさを見つめ直すべき節目の日を、静かに迎えた。

静かに伝え続ける高台の警報塔

同年5月23日の午前4時すぎ(日本時間)に、チリ南部でマグニチュード9・5という超巨大地震が発生。巨大な海底変動に伴う大津波は、チリ沿岸部だけでなく、日本太平洋岸全域も襲った。

大船渡湾での津波到来の第1波は、チリ地震発生から22時間30分後、午前3時10分の上げ潮で始まった。最大波が湾内に押し寄せたのは、第1波の引き潮から約90分後。黒い海水が押し上がり、黒い陸地に流れ込んできた。

特に、大船渡湾や広田湾のようにふところが大きな地形の沿岸部は、湾奥部に入るほど波高が4~5㍍に増した。大船渡町の赤沢地区や赤崎町の中赤崎地区は甚大な被害を受けた。

この津波による日本国内の死者・行方不明者は142人で、気仙在住者が約4割を占めた。遠地での大地震とあって、早朝に何の前触れもなく津波が押し寄せた。

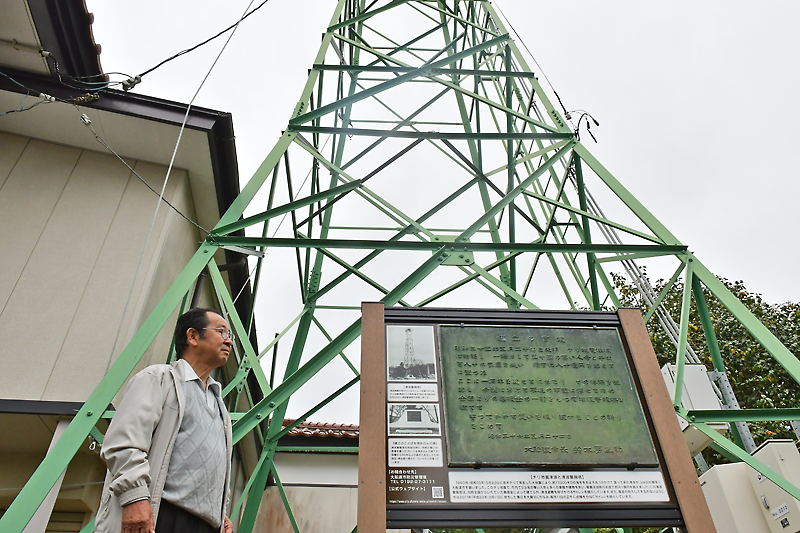

残された教訓の一つが、住民への津波襲来周知。大船渡湾を一望する海抜40㍍ほどの高台に鎮座する加茂神社には、津波翌年の昭和36年に高さ約24㍍の津波警報塔が設けられた。

同54年には防災行政無線の子局が併設された。東日本大震災以前は毎月24日正午、以後は毎月11日正午に、動作確認や市民の防災意識高揚を目的に、サイレンを鳴らしてきた。

同神社総代会は60年の節目に合わせ、津波警報塔の碑文を参拝者の目につきやすい場所に移設。碑文には「今後における不慮の事態に備えるため」「災いを繰り返すまじとの祈りをこめて」などと、当時の鈴木房之助市長の思いが刻まれている。

同神社では、きょう24日に慰霊祭を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期する。来月以降の月命日に合わせた開催ができないか今後調整を進めるという。

同神社の荒谷貴志宮司(54)は「中止も考えたが、忘れさられることがあってはならない」と、思いを語る。

総代会の漉磯(すくいそ)義郎さん(71)は60年前、同市と同じリアス式海岸の漁師町である山田町で津波を目撃した。「両方の地も、朝から浜に出ている人が多く、気づきやすかったのではないか。もし夜だったら、もっと被害は大きかったかもしれない」と振り返る。

そのうえで「ここで大きな地震がなくても、津波は来る。そのことは、忘れてはいけない。1秒でも早く逃げることが大事」と、教訓を語る。

今は防災無線だけでなく、テレビやラジオでも瞬時に注意報や警報発令が伝えられるほか、手元にあるスマートフォンにも通知が届くようになった。命を守るためには迅速な避難行動をとるという教訓の重要性が、今も変わらない証しでもある。

東日本大震災の復旧・復興事業による防災面の整備は終盤を迎えるが、新たな環境の中でも、その大切さは揺らぐことはない。

また、震災前年の平成22年には、同じチリで2月末に大地震が発生。気仙沿岸も養殖施設を中心に甚大な被害に遭った。60年の節目は、遠地地震が及ぼす災害にも目を向けながら、復旧・復興事業で整備された防災機能の有効活用を考えなければいけない。

市では24日に合わせた式典や、黙とうの呼びかけは実施しないが、本年度は東日本大震災10年に合わせた追悼行事などの中で展示企画などを検討する方針。戸田公明市長は「チリ津波を契機として、科学技術による予測が進んだが、それでも100点満点ではない。ハード事業にソフト事業を加えた多重防災のまちづくりを今後も進めていきたい」と語る。