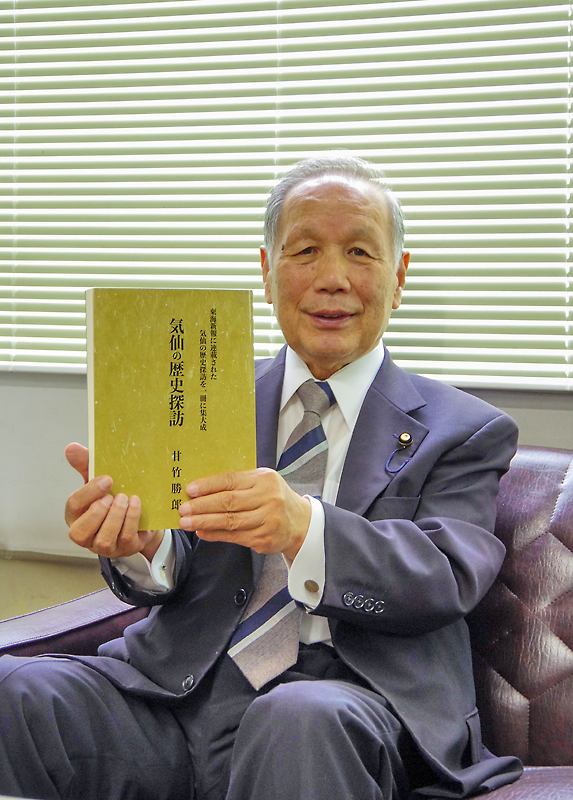

誇りたい郷土の歩み 「気仙の歴史探訪」出版 前大船渡市長の甘竹さん

令和2年7月9日付 7面

前大船渡市長の甘竹勝郎さん(76)=同市盛町字東町=が、約3年間にわたって東海新報で連載した「気仙の歴史探訪」が書籍化され、気仙地区内の書店などでの取り扱いが始まった。高校教諭としての経験ももとに、縄文から明治維新におよぶ郷土の歩みを分かりやすく解説。「気仙史」を知り、先人たちの営みを誇りとしながら後世に語り継いでいくための〝素材〟が詰まった一冊となっている。

本紙での連載を一冊に

甘竹さんは昭和18年盛町生まれ。法政大学卒業後、県立高校で日本史の教べんをとった。昭和63年、大船渡市議に転身。2期を経て平成6年の市長選に初当選し、同22年までの4期16年を務めた。「活力倍増」を旗印に掲げ、港湾機能の強化や旧三陸町との合併など、大船渡発展のため尽くした。

郷土史に造詣が深く、現在は気仙歴史文化研究会で会長を務めながら、「気仙史」を後世に伝えるべく講演活動などを精力的に行っている。

こうした活動の中で、平成28年11月から令和元年12月の約3年間、合わせて151回にわたって本紙に「気仙の歴史探訪」を寄稿。連載中から多く寄せられていた書籍化を望む声に応え、500部を作製した。

朝廷の命で坂上田村麻呂が県南地方を支配し、802年に水沢地方に胆沢郡が置かれたころを気仙郡の始まりと推察。古代は金氏、中世は葛西氏や千葉氏、近世は伊達氏や吉田氏という統治のもとでの歴史的動きを中心に、源頼朝や織田信長、豊臣秀吉ら、時の権力者とのかかわりなどについてつづった。

気仙の産金が平泉の黄金文化を支えただけでなく、過去の改元のきっかけとなった可能性もあることにも言及した。

これらのほかに、追録として2市1町の50寺院と36神社について紹介しており、身近にある寺社のいわれを知る一助ともなりそうだ。

執筆にあたっては気仙内外に足を運んで調べ、高校教諭時代の経験も生かし、幅広い世代が親しめるよう簡潔な表現を心がけた。

「気仙は長く中央による征伐の対象となり、津波災害にも繰り返し襲われてきた。さらには農耕地が少ないという厳しさもあった。先人たちはその逆境をばねにして生活環境を整え、住みよい地域づくりに頑張り続けてきた」と甘竹さん。

そのうえで「いまを生きる気仙人として、先人の歩みや積み重ねてきた歴史を大きな自信につなげたい。この本が気仙の歴史解明に少しでも役立つとともに、東日本大震災から心身を含めての完全復興の一助になることを願っている。一人でも多くの方に手にとっていただければうれしい」と話している。

B5判328㌻。税込み1650円。気仙地区内の書店と東海新報社(℡27・1000)で取り扱う。

送料込み1冊2000円で配達希望にも応じる。申し込みは専用電話(℡22・1100)で受け付ける。