新観光プログラムを発信 県職員らが取材兼ね日頃市の関谷洞窟住居跡に入洞(別写真あり)

令和2年9月10日付 6面

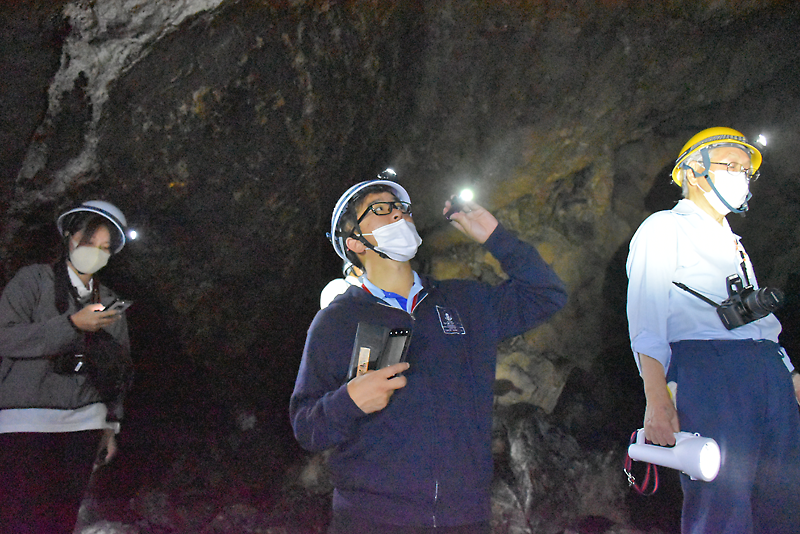

大船渡市日頃市町にある県指定史跡「関谷洞窟住居跡」を生かした体験型の観光プログラムが企画され、9日に県沿岸広域振興局などの職員ら5人が入洞体験を行った。参加者らは洞窟の構造や歴史に理解を深めながら、小さな冒険気分を満喫。職員らは体験の様子を取材し、今後県のブログで発信する予定で、関係機関では連携をとりながら、新たな観光プログラムの普及を図っていくとしている。

体験の様子をブログで

関谷洞窟住居跡は、古生代シルル紀中期(約4億2000万年前)ごろの炭酸カルシウムを多く含むサンゴ、ウミユリといった生物の遺骸が堆積した石灰岩地帯にある。縄文時代早期から古墳時代にかけ、人々の生活の場として利用されてきたとされる。

昭和32年7月19日付で県指定史跡となり、現在は三陸ジオパークにおけるジオサイトの一つとしても位置付けられている。

同市盛町の岩手開発観光大船渡本社は、この関谷洞窟住居跡を生かした体験プログラムを企画。地域住民らの案内で洞窟内を探検する「入洞体験」を予約制で提供しており、公益財団法人さんりく基金三陸DMOセンターが運営する観光ポータルサイト「さんりく旅しるべ~いわて三陸観光ガイド~」などでPRしている。

今回は、この体験プログラムを初めて行うことになり、県沿岸広域振興局や三陸DMOセンターの職員ら5人が参加。県内の魅力を発信する県の「イーハトーブログ」の取材も兼ねて体験した。

案内は、地元在住の佐藤善士さん(83)と村上精志さん(70)が担当。岩手開発観光の三条義照部長(59)も同行した。

入洞を前に、佐藤さんは「居住跡があり、洞窟そのものが史跡的に重要といわれている」などと関谷洞窟の歴史や特徴、地域とのかかわりなどを解説。その後、参加者らはヘルメットやヘッドライトを装着して洞窟探検に出発した。

この日、大船渡市内は真夏並みの暑さとなったが、洞窟内は平均温度13度とひんやり。参加者らは地底湖がある洞窟の奥まで進み、カメラで洞内や探検の様子を撮影した。

参加者らは貴重な入洞体験を満喫。この様子は後日、「イーハトーブログ」(https://plaza.rakuten.co.jp/machi03iwate/)に掲載予定という。

同振興局でブログライターを務める野々浦美紗希さん(29)=大船渡町=は「県指定史跡を観光資源に位置付け、その中を探検できるという視点で紹介したい。関谷洞窟は市民でも知らない人がいるので、地元の方々にも発信できれば」と話していた。

三条部長は「観光地の洞窟とは異なる、小さい洞窟なりの楽しみがあると思う。観光地とは違う視点で体験を楽しんでもらいたい」として、利用を呼びかけている。

入洞体験は4月から1月まで、完全予約制(実施日の5日前まで)で受け付け。予約可能人数は2人から20人までで、料金(ガイド料込み)は2~9人が4000円、10~20人は5000円。問い合わせは岩手開発観光大船渡本社(℡27・1111)へ。