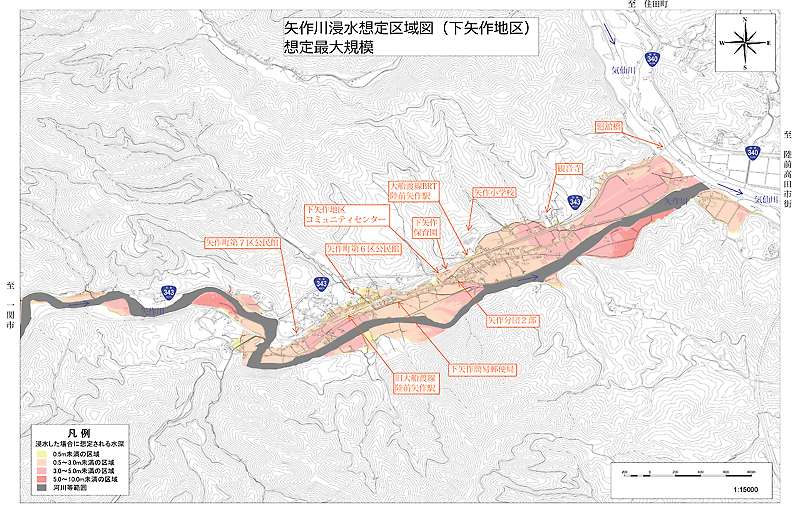

最大規模時の浸水が広範囲に 県が矢作川の洪水浸水想定(別写真あり)

令和2年10月6日付 1面

県はこのほど、陸前高田市矢作町内を流れる矢作川の洪水浸水想定区域を指定し、ホームページで公表した。同川が流れる矢作町内は、「1000年以上に1回」となる想定最大規模の大雨が降った場合、下矢作、矢作、生出の各地区で川沿いや低地を中心とした広範囲にわたる浸水を想定。場所によっては、河岸侵食や氾濫流の発生も見込まれる。全国で豪雨災害が頻発する中、県は「大雨や台風時の早期避難に活用してほしい」としている。

1000年に1回の大雨想定

早期避難に活用を

洪水浸水想定区域は、水防法に基づいて水位周知河川に指定した河川に関し、想定最大規模の降雨による洪水で浸水が想定される区域や深さなどを示したもの。各市町村が作成する洪水ハザードマップの基本情報となる。

県は平成29年12月、国や市町村と構成する大規模氾濫減災協議会で取りまとめた「5カ年計画」に基づき、令和3年度までに44河川を指定・公表するとしている。

気仙では、気仙川、大股川、盛川、矢作川の4河川が対象。気仙川と大股川は平成30年度、盛川は令和元年度にそれぞれ洪水浸水想定区域に指定した。

矢作川の洪水浸水想定区域指定は、9月29日付で実施。洪水浸水想定区域図(想定最大規模、計画規模)をはじめ、家屋倒壊等氾濫危険区域(河岸侵食、氾濫流)、洪水浸水継続時間を公表した。

このうち、洪水浸水想定区域図は1000年以上に1回の大雨(2日で589・0㍉)が降った場合の「想定最大規模」と、70年に1回の大雨(同266・8㍉)が降った場合の「計画規模(参考)」において、浸水するおそれがある区域の浸水深(浸水する深さ)を想定。図面では、一般的な家屋の1階床高に相当する0・5㍍、2階床下相当の3㍍、2階が水没する5㍍に加え、これを上回る10㍍、20㍍を色別に表現した。

想定最大規模の場合、下矢作、矢作、生出の各地区で川沿いの平地を中心に、広範囲にわたる浸水が見込まれる。多くの住宅をはじめ、一部の消防屯所、下矢作、生出各地区のコミュニティセンターなどが浸水区域に含まれている。

最大浸水深は、矢作地区の矢作郵便局付近で9㍍を想定する。下矢作、矢作両地区を通り、内陸部に至る国道343号も各所で浸水が予想され、ライフラインにも影響が及ぶ可能性が高い。

計画規模の大雨の場合、浸水区域は縮小されるが、5㍍未満の浸水深が予想されるところも。想定最大規模、計画規模ともに家屋や施設が浸水区域内となっているところでは、建物の2階以上か浸水しない場所への避難を検討する必要がある。

家屋倒壊等氾濫危険区域のうち、川の両岸付近は大雨による河川の激しい流れで河岸が削られ、家屋倒壊の危険がある河岸侵食の可能性を指摘。河川が氾濫した際、一気に水が押し寄せて家屋が倒壊、流出するおそれがある氾濫流区域は、下矢作地区の2地点となった。河岸侵食と氾濫流は、家屋の倒壊や流出が懸念されることから、安全な場所への避難を考えなければならない。

浸水深が50㌢を超えてから50㌢を下回るまでの時間を示す洪水浸水継続時間は、下矢作の湯漬畑付近で最大の45時間を想定。浸水継続時間が長い地域では、生活や企業活動の再開などに支障が出る場合もある。

県は8月、下矢作、矢作、生出の各地区で住民説明会を開催。地域住民らに各地区の洪水浸水想定区域図や家屋倒壊等氾濫危険区域の図面などを提示し、家庭や地域での避難対策などに生かすよう呼びかけた。

県大船渡土木センター河川港湾課の大澤匡弘課長は「今後、指定された洪水浸水想定区域をもとにハザードマップができると思うが、自身が住む地域の状況を把握し、まずは大雨時には早めに避難をするよう考えてもらいたい」と話している。

矢作川全体の浸水想定区域は、県ホームページ(https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kasensabou/kasen/bousai/1009822/1033393.html)で確認できる。