コロナ禍も新航路開設で健闘 〝静脈物流〟で移入過去最多 2年度の大船渡港コンテナ実績

令和3年4月9日付 1面

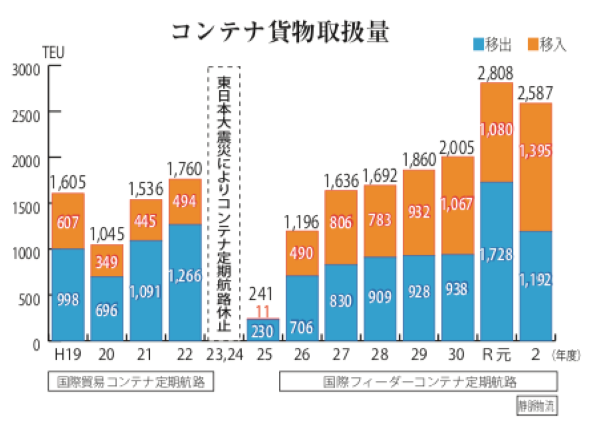

令和2年度の大船渡港コンテナ貨物量がまとまり、実入りの移入・移出の合計は前年度比7・9%減の2587TEU(1TEU=20フィートコンテナ1個)となった。開設した平成19年度以降では昨年度に続く2番目の実績で、移入分は過去最多。昨年度は、新型コロナウイルスの影響が世界的に広がり、春先は大きく落ち込んだが、夏場以降は回復傾向に入った。昨年からは新たに、廃プラスチックなどの再生可能資源を運ぶ内航静脈輸送航路も始まり、順調に実績を重ねたことで全体の減少幅を抑えた。

全体では前年度比8%減

市のまとめによると、令和2年度のコンテナ船入港は、国際フィーダーコンテナ定期航路が58便で、内航コンテナ静脈物流航路が8便。海外からの輸入品をはじめとした移入分は1395TEUで、前年度を315TEU(29%)上回り、過去最多となった。移出分は1192TEUで、前年度を536TEU(31%)下回った。

市内の港湾関係者からは「4、5月寄港分の貨物が半減近い落ち込みとなり、その分が影響した。6月以降は前年を上回る月も多く、全体としては健闘と言えるのでは」といった声が聞かれる。

国際フィーダーコンテナ定期航路のうち、移入分では牧草類が好調。これまでの荷役実績からの広がりといい、地道なポートセールスが実った形となった。一方で移出は、新型ウイルスによる経済活動低迷を受け、北米向けの紙パルプなどが伸びなかった。

大船渡港では平成19年度末、韓国船社による釜山港との国際貿易コンテナ定期航路が開設。23年の東日本大震災で休止となったが、25年9月から外貿船が多数寄港する関東の主要港を結ぶ国際フィーダーコンテナ定期航路の運航が始まった。

現在は、川崎汽船、日本郵船㈱、㈱商船三井のコンテナ部門事業が統合し、29年に設立した「オーシャン・ネットワーク・エクスプレス㈱(ONE)」が鈴与海運㈱と提携して運航。内航航路は「京浜港~仙台塩釜港~大船渡港~京浜港」で、大船渡港には毎週土曜日に寄港。大船渡港からのコンテナ貨物は京浜港で外航船に積み替え後、世界各地に運ばれている。

一方、開設初年度となる内航コンテナ静脈物流航路の実入り実績はすべて移入分で、166TEU。首都圏で出た廃プラスチックなどを飛散しないコンテナで運び、太平洋セメント㈱大船渡工場に搬送した。

静脈物流とは、生産側から消費側に向かう流通とは逆に、使い終わった製品などを運び、再資源化につなげる流れを指す。不要物の回収や再生、処理につながるため、資源保護や循環型社会の構築などの観点から、重要性が高まっている。

昨年度、総合物流業を展開する鈴与㈱が、静脈物流の事業実証に着手。千葉県の市原を起点として8月と11月に行い、12月からは定期運航に入っている。今後は、再生可能資源を入れた貨物を大船渡港から出す移出の開拓にも注目が集まる。

市は本年度も、大船渡港の利用奨励補助制度を設けている。定期航路を利用する個人・法人にコンテナ1本あたり2万円を最大30本分まで助成するほか、この他にも大口向け支援を用意し、物流経費や二酸化炭素排出量の削減、港湾活用を促す。

利便性が広まりつつある半面、依然として新型ウイルスの影響が続くほか、世界的に海上コンテナ船運賃の高止まりもあり、市内では「一昨年度を上回る実績は期待できるが、見通しを立てるのはまだ難しい」との声も。市企業立地港湾課では「港湾利用実績を生かした地道なポートセールス活動とともに、新たに始まった静脈物流支援も後押ししながら、港湾活用を広げたい」としている。

年度別のコンテナ貨物取扱量は別掲。