水道事業にもコロナの余波 家事用は増、営業・団体は減 使用量・収入のバランス変化

令和3年7月25日付 1面

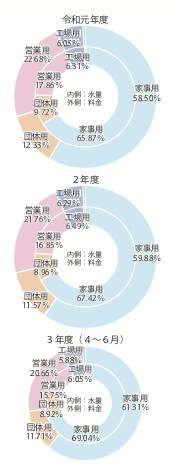

新型コロナウイルスの影響が広がった令和2年度以降、大船渡市の水道使用量のバランスに変化が出ている。令和2年度の使用量のうち、家事用は前年度比で2.3%増えた一方、食品加工や宿泊施設の営業用は5.7%、公共施設をはじめとした団体用は7.9%それぞれ減少。感染防止で家庭内で過ごす時間が長くなり、地域経済の停滞が続いたことが要因とみられる。本年度は、全体における一般家庭の使用割合がさらに増加しており、市水道事業所ではこうした変化をさらに詳しく分析することにしている。

感染防止の行動反映か

市水道事業所によると、令和2年度の水道使用量は294万5284立方㍍で、前年度比1485立方㍍減(0・1%)とほぼ横ばい。一方で、用途別にみると増減が見られた。

市水道事業所によると、令和2年度の水道使用量は294万5284立方㍍で、前年度比1485立方㍍減(0・1%)とほぼ横ばい。一方で、用途別にみると増減が見られた。

水道使用の大半を占める一般家庭をはじめとした家事用の使用水量は198万5812立方㍍で、前年度から2・3%増加。工場用も19万1270立方㍍で、2・8%増加した。家事用を月別にみると、5~7月と9月、11~2月に使用量が多かった。

料金収入は3億9405万円で、約1000万円増加。近年、人口減少や節水器具の普及などにより、料金収入は減少。コロナ禍で家庭内で過ごす時間が増え、こまめな手洗い習慣が定着したことなどの表れとみられる。

一方で、公共施設などの団体用は26万3781立方㍍で、7・9%減少。緊急事態宣言で小中高校の休校措置などがとられた4月だけをみると、20%以上落ち込んだ。

民間の経済活動とかかわりが深い営業用は49万6423立方㍍で、5・7%の減。5~10月に、10%前後少ない状況が続いた。

これに伴い、使用量全体に占める家事用の割合は、令和元年度の65・87%から、2年度は67・42%に増加。一方で、団体用は9・72%から8・96%に、営業用は17・86%から16・85%にそれぞれ下がった。収入も同様の傾向となっている。

市と商工会議所は昨年春以降、新型ウイルスの影響に関するアンケート調査を4回実施したが、「影響が継続している」と回答した割合はいずれも50%を超えた。特に、営業用となる飲食店や宿泊業は9割を超える結果も出ており、水道使用の実態とも重なる。

本年度に入り、4~6月の状況をみると、家事用の使用水量は4月は前年度を上回ったが、5、6月は減少。市では令和元年度を上回る一方、昨年度比では微減になると予測する。

営業用は4~6月いずれも、昨年同月を下回っており、年度全体でも低下すると予測。一方、団体用は3カ月連続で昨年実績を上回っており、新型ウイルスの影響が広がる前の令和元年度と同水準に戻るとみている。

市水道料金は、4月に銀行口座などから引き落とされる3月使用分から料金を改定。厳しい財政状況を見据え、基本料金やメーター使用料などを現行から平均19・9%値上げした。家事用や営業用の水道使用量の低下は、節水意識の高まりともいえる。

大浦公友上下水道部長兼水道事業所長は「全体の使用量に大きな影響は出ていないが、コロナ禍以降の変化をさらに見極めるために、主だった施設などの使用量を抽出しながら統計をとり、細かい分析をしていきたい」と話している。

各年度の使用量、料金割合をまとめたグラフは別掲。