架空請求詐欺「電子マネー型」に注意 「未納金ある」など不審なメール 大船渡署管内で水際阻止事例も

令和3年9月18日付 3面

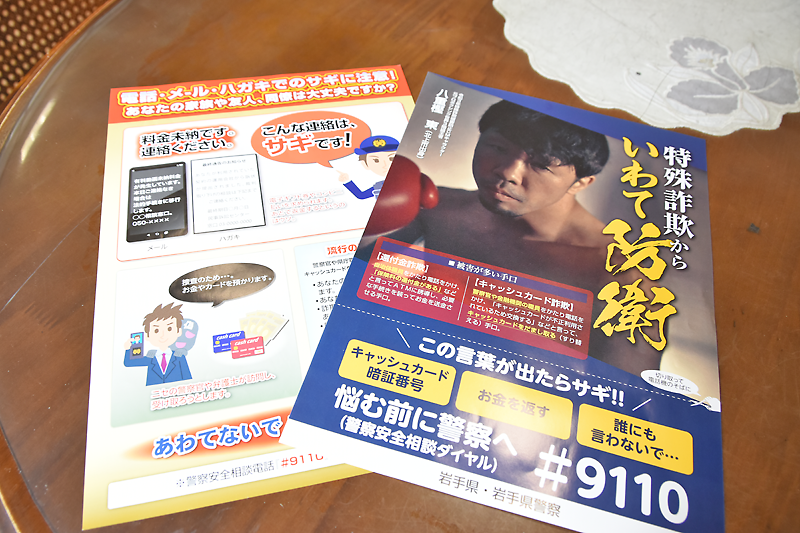

スマートフォンや携帯電話に「未納料金がある」などと虚偽のメールを送りつけ、金をだまし取る架空請求詐欺が横行している。中でも、インターネットで商品を購入する際の代金決済に使用されるプリペイドカードやウェブマネーを用いて支払いを迫る「電子マネー型」は、県警にも多くの相談が寄せられており、14日には、大船渡署管内で同様の手口で男性が被害に遭いかけたのを水際で食い止めたケースも確認された。警察では、「不審なメールが届いたら、まずは警察に相談を」と注意を呼びかけている。

「電子マネー型」は、スマートフォンのショートメッセージなどに「有料サイトの未納料金がある。すぐに支払わないと法的措置をとる」などとうそのメールを送って相手を不安にさせ、金を支払わせる特殊詐欺を指し、コンビニエンスストアなどで販売されているプリペイドカードまたはウェブマネーなどの電子マネーでの支払いを要求してくるのが特徴。

プリペイドカード、ウェブマネーには固有のID番号が記載されており、この番号をインターネットの商品購入サイトで入力すると、支払いが完了する仕組みだが、詐欺では犯人が被害者に電子マネーを購入させたあと、未使用の番号を聞き出すことで、購入した電子マネーの額面分の金額をだまし取る。

県警が公表している特殊詐欺統計情報によると、県内で今年発生した架空料金請求詐欺は8月末現在で5件、被害額は938万円。電子マネー型の手口に関する相談は、200件以上寄せられており、同署に相談に訪れる住民も少なくないという。

また、14日には大船渡署管内に住む60代男性が、この手口によって被害に遭いかけた。

同日午後3時ごろ、男性のスマートフォンに「ネットの契約料金が未払いとなっている」というショートメッセージが届いた。男性がすぐに記載されていた連絡先に電話をかけると、犯人から「30万円を支払わないと裁判にする。コンビニの電子マネーで支払いができる」と言われ、コンビニへ向かい、電話で購入方法を教わりながら電子マネー30万円分を買った。レジで支払いをする際、男性は犯人から「『店員にはネット料金の支払いに使う』と伝えろ」と指示されていたという。

その後、購入した電子マネーのID番号を犯人に教え電話を切ったが、同6時ごろに「やっぱりあやしい」とコンビニに戻り、店員に払い戻しが可能か尋ねたところ、特殊詐欺の可能性を指摘され警察に相談。電子マネーの取扱会社に問い合わせると、犯人は男性が購入した30万円分の電子マネーをまだ使っていないことが分かり、利用停止手続きを行い事なきを得た。

電子マネー型の特殊詐欺はこのほかにも、▽有料動画の閲覧履歴がある▽裁判を起こす▽芸能人に会える▽○億円に当選した──など、さまざまな内容のメッセージを送りつけ、金を払うように仕向けてくるという。

同署生活安全課の小原孝介課長は「手口を知り、不審なメールはまず疑うことが必要。一人で悩まず、家族や警察に相談を」と呼びかけている。