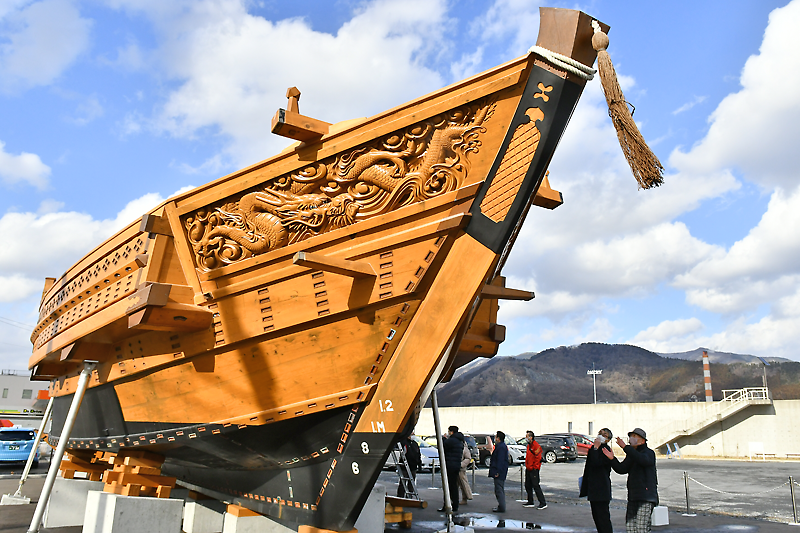

「奇跡の船」どう生かす 気仙丸利活用推進協WG 遺産認定や船内見学など探る

令和4年2月26日付 1面

大船渡市の千石船「気仙丸」利活用推進協議会が立ち上げたワーキンググループ(WG)の初会議は25日、大船渡町のおおふなぽーとなどで行われた。この日は、建造から陸上展示までの経過や協議の方向性などを確認。「ふね遺産」認定に向けた取り組みや、船内見学のあり方などが話題となった。東日本大震災を耐えた「奇跡の船」としても知られる中、新年度は客船入港時の利活用も検討するほか、令和8年度までの長期事業では、屋根設置を含めた保存管理や周知看板の設置などについて検討を進めていく。

WGは推進協議会の構成機関となっている市や市観光物産協会、キャッセン大船渡、大船渡商工会議所の各職員7人で組織。大船渡商議所の小原勝午事務局長は「気仙丸はこれまで、ドラマやイベントなどでの活用を図ってきたが、陸上展示後は歴史的な意味合いなど、今まであまり意識されていなかった部分も考えていかなければならない」とあいさつした。

協議では、平成2年度の千石船建造推進協議会や気仙船匠会の結成、同4年5月10日の進水、同年7~9月の三陸・海の博覧会出展、同6年9月の木造和式帆船では国内初となる船舶登録、同12~20年にかけての大型ドラマでの活用など建造・活用経過を確認。同23年3月の東日本大震災時は赤崎町蛸の浦漁港に係留されていた中、奇跡的に被害を免れた足跡や、陸揚げ展示に向けた作業も振り返った。

今後の進め方に関しては、利活用に関する目的を明確化していく方向性で一致。事務局では、令和4年度の単年度事業では周知PR映像作成や旅客船入港時の利活用を掲げる。

さらに、日本船舶海洋工学会が平成28年度から実施している「ふね遺産」認定事業も紹介。歴史性や次世代伝承をはじめとした付加価値向上に向けて有用であるとし、魅力を伝えるストーリーの明確化と合わせ、前向きに検討する。

出席者からは今春に予定されているクルーズ客船寄港に合わせた利活用が話題に。大船渡駅周辺地区の周遊を促すイベントを見据え、案内体制の充実を望む声もあった。

また、研修会の講師役で出席した気仙船匠会の菅野孝男副会長は「気仙丸のそばに来れば、乗ってみたいと思うはず。その時に、乗れる状態であるか、断ってしまうかでは大きく変わる。安全性を考えれば、階段状のタラップが必要。船内に保管しているものの整理なども考えなければならない」と語った。

令和8年度までを見据える長期事業では、屋根設置を含めた保存管理のあり方や周知看板の設置など、多額の費用が見込まれる課題の解決策を検討していく。

研修では、菅野副会長が建造時のこだわりや苦労などを解説。スギやアカマツ、ケヤキなど使用した材の割合に加え、豊かな森林が海のそばにある気仙の優位性に触れたほか「同じ船を造ろうと思っても、棟梁によって違ってくる。気仙丸は唯一の船」と語った。

陸上展示されている現地では、船体を見上げて魅力発信などのアイデアを探った。一般的なはしごをかけて船内にも入り、一般観光客を迎え入れる際の安全確保などでも意見を交わした。次回のWG会議は3月の開催を計画している。

大船渡商議所が所有する気仙丸は、江戸時代に気仙と江戸、九州地方の交易に活躍した千石船の歴史を伝える木造復元船。長さ18㍍、幅5・75㍍、高さ5㍍。帆柱の高さは17㍍を誇る。

利活用推進協議会は先月末に発足し、商議所や市、市観光物産協会、気仙船匠会、大船渡ドック、キャッセン大船渡で構成。議論の方向性に▽観光の目玉とする▽歴史を知る▽船匠会の技術を伝える──を挙げ、大船渡駅周辺地区のにぎわい創出などにつながる活用策を探る。