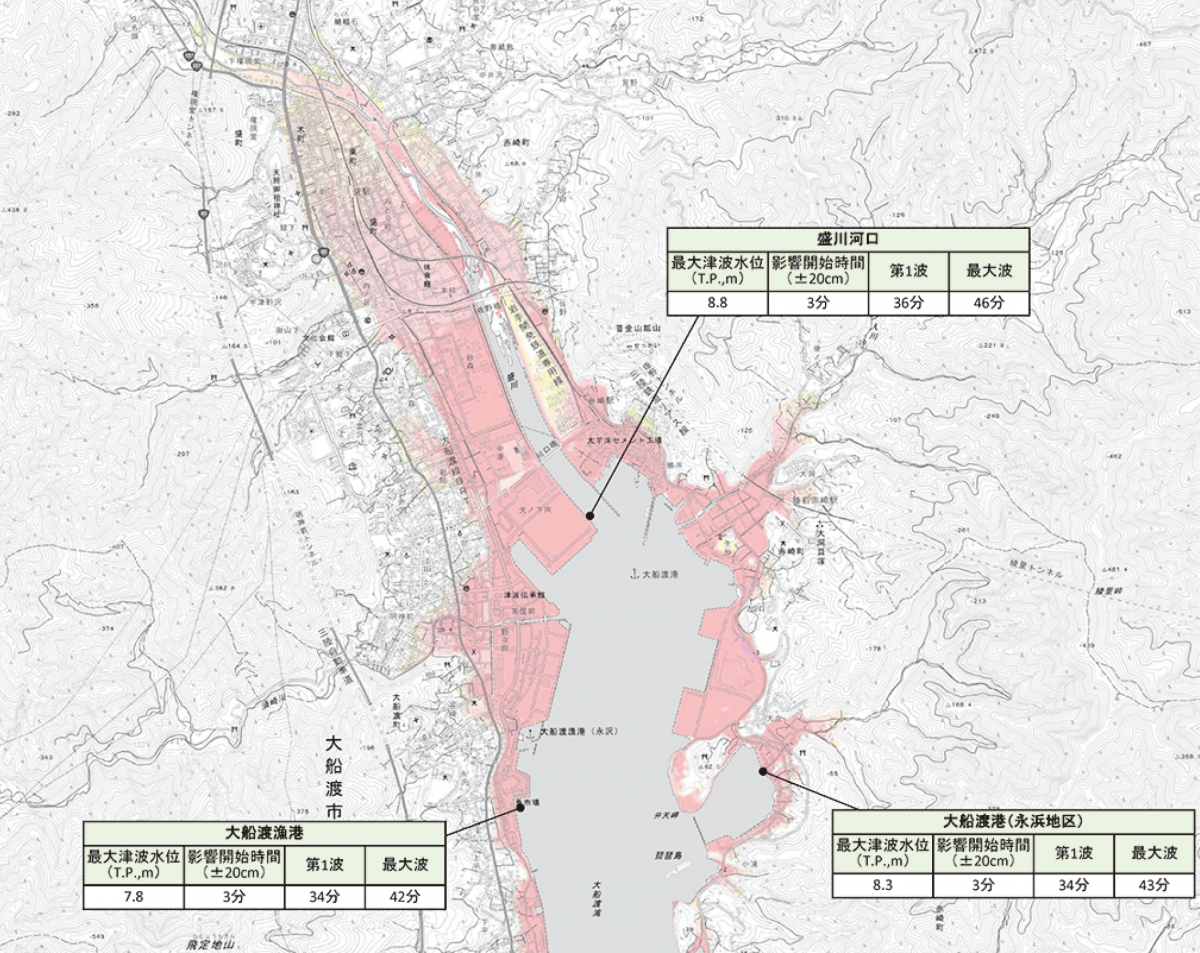

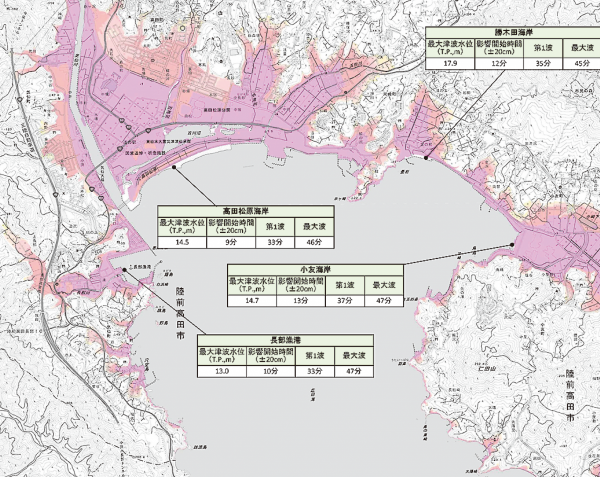

気仙沿岸部 広範囲で浸水 最大クラス津波発生時 県が新たな想定公表

令和4年3月30日付 1面

県が公表した津波浸水想定図(陸前高田市)

県は29日、最大クラスの津波が来襲した場合の浸水想定を公表した。日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの断層モデルや、東日本大震災など過去に県内で発生した最大クラスの津波も対象としたもの。気仙両市では広範囲にわたる浸水が発生し、津波襲来時の海岸部における津波水位の最大値「最大津波水位」は大船渡市内(18地点)でT・P(東京湾平均海面)6・5㍍〜24・7㍍、陸前高田市内(8地点)で同10・3㍍〜17・9㍍を想定している。

国は、震災による甚大な津波被害を受け、新たな津波対策の考え方を平成23年9月に提示。県が今回取りまとめた津波浸水想定は、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築するうえで想定する「最大クラスの津波」を対象としたもので、今月28日の県津波防災技術専門委員会での協議を経て公表に至った。

国は昨年9月、日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの断層モデルの検討結果などを提示。県は、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、このモデルに加え、過去に県内で発生した最大クラスの津波となる東北地方太平洋沖津波(東日本大震災)、明治三陸地震津波(明治29年)、昭和三陸地震津波(昭和8年)も対象として浸水を想定した。

地形データは令和2年度末時点の現場条件を採用し、最小5㍍間隔のメッシュ(格子)によって計算。複数の断層モデルでシミュレーションした浸水域を重ね合わせ、最大となる浸水域分布を作成した。

気仙で対象となったのは、大船渡市の吉浜湾、越喜来湾、綾里湾、大船渡湾、同湾外洋、陸前高田市の大野湾、広田湾、同湾外洋の8海岸。最大クラスの津波を発生させる地震として想定したのは、綾里湾のみ明治三陸で、このほかは東日本大震災とした。

想定図は、津波で防潮堤などの構造物が壊れた場合と、津波がこれらを越えても破堤しないと仮定した「参考」の2種類を作成。図面では、津波の「最大浸水深」を0・01㍍以上〜20・0㍍以上に設定し、8段階で色分けして示した。主な漁港や海岸、河口の地点ごとに、最大津波水位、影響開始時間、第1波と最大波の各到達時間も掲載した。

防潮堤などが壊れた場合の想定図を見ると、気仙両市とも、震災で被災した地域を中心に広範囲での浸水を予測。陸前高田市では、移転した市役所も浸水域に含まれており、最大24㌢の浸水深が見込まれる。

主な最大津波水位をみると、大船渡市で最も高いのは綾里白浜海岸のT・P24・7㍍。このほか、吉浜海岸の同19・7㍍、越喜来海岸の同16・6㍍、盛川河口の同8・8㍍、合足海岸の同15・5㍍、門の浜漁港の同14・9㍍などとなっている。

陸前高田市では、勝木田海岸が同17・9㍍と最も高い想定。このほか、大野海岸と只出海岸が同15・9㍍、高田松原海岸が同14・5㍍、長部漁港が同13・0㍍などと予測している。

県は公表した津波浸水想定について、各市町村における避難対策の見直しや津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画作成などに役立ててもらいたい考え。

達増拓也知事は「今後、市町村と連携し、津波浸水想定の内容を住民に丁寧に説明するとともに、十分な情報共有を行いながら防災対策に取り組んでいく」と話している。

津波浸水想定図や解説資料などは、県ホームページ(https://www.pref.iwate.jp/)から確認できる。