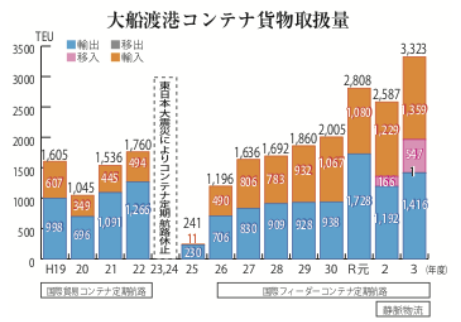

大船渡港3年度コンテナ取扱量 過去最高の実績に 輸出入とも堅調に推移 前年度比で28%増

令和4年4月5日付 1面

令和3年度における大船渡港コンテナ貨物取扱量(実入り)が、前年度比28%増の3323TEU(1TEU=20フィートコンテナ1個)となり、開設した平成19年度以降で最高の実績となった。コロナ禍にあっても輸出入が堅調に推移したほか、2年度から始まった廃プラスチックなどの再生可能資源を運ぶ内航静脈輸送航路の入港便数も増え、地元港湾関係者らによる地道なポートセールスなどが奏功した。引き続き利用増に向けた取り組みを進める。(佐藤 壮)

内航静脈輸送航路も定着

市のまとめによると、令和3年度のコンテナ船入港は、国際フィーダーコンテナ定期航路が48便で、内航コンテナ静脈物流航路が27便。合計75便で、前年度から9便増えた。

市のまとめによると、令和3年度のコンテナ船入港は、国際フィーダーコンテナ定期航路が48便で、内航コンテナ静脈物流航路が27便。合計75便で、前年度から9便増えた。

輸入は1359TEUで前年度から11%増加し、過去最多。輸出は1416TEUで、前年度を19%上回り、令和元年度の1728TEUに次ぐ多さとなった。

市内の港湾関係者は「特定の分野や新規が目立ったというよりも、これまで利用している荷主からの取扱量が伸びた形。2年度は新型コロナウイルスの影響で工場がストップするといった影響を受けたが、3年度は目立ったブレーキはなかった」と話す。

輸入分では、フィリピンからの建築部材が前年から3割伸び、新規で市内の建築会社によるベトナムからの建築部材輸入も。輸出ではアメリカ向けの写真用原紙やフィリピン向けの断熱材、タイ向けのプラスチック製品が前年を上回った。

元年度は50TEU、2年度は22TEUあった冷凍・冷蔵魚の輸出はゼロ。輸送費上昇や不漁に伴う単価高などが背景として考えられるという。

大船渡港では平成19年度末、韓国船社による釜山港との国際貿易コンテナ定期航路が開設。23年の東日本大震災で休止となったが、25年9月から外貿船が多数寄港する関東の主要港を結ぶ国際フィーダーコンテナ定期航路の運航が始まった。

現在は、川崎汽船、日本郵船㈱、㈱商船三井のコンテナ部門事業が統合し、29年に設立した「オーシャン・ネットワーク・エクスプレス㈱(ONE)」が鈴与海運㈱と提携して運航。内航航路は「京浜港─仙台塩釜港─大船渡港─京浜港」で、大船渡港には毎週土曜日に寄港。京浜港で外航船に積み替えて世界各地に運ばれている。

市は、輸出入利用に対し、国際貿易コンテナ定期航路利用奨励補助制度で支援。個人・法人にコンテナ1本あたり2万円を最大30本分まで助成するほか、大口向け支援を用意し、物流経費や二酸化炭素排出量の削減、港湾活用を促していく。

開設2年目となる内航コンテナ静脈物流航路の実入り実績は、移入分が547TEUで、前年度の3・3倍に。首都圏で出た廃プラスチックなどを飛散しないコンテナで運び、太平洋セメント㈱大船渡工場に搬送する流れが定着した。

静脈物流は、不要物の回収や再生、処理につながるため、資源保護や循環型社会の構築などの観点から、重要性が高まっている。今後は、大船渡港から各地に出す「移出」の広がりに向けた取り組みも注目される。

本年度も活発な利用が期待される一方、国際航路の運賃上昇などに伴う輸送コスト増や円安の影響など、不透明要素も抱える。市や港湾関係者は引き続き、地道なポートセールスを進め、県内や地元を中心とした物流需要に応えることにしている。