消防団員報酬引き上げへ 市議会全協で当局説明 来年度からの適用目指す

令和4年5月31日付 1面

大船渡市議会全員協議会は30日に議場で開かれ、市当局が市消防団員の定員変更と処遇改善を行う案を示した。現在の定員は1084人だが、実団員は735人。今後もさらなる減少が見込まれる中、定員を見直して766人とする。また、総務省からの通知などに基づき、班長や団員の年額報酬を引き上げるほか、活動時間に合わせた出動報酬を創設。定数は10月から、新報酬は来年4月から適用を目指し、団員確保や士気向上などにつなげる。(佐藤 壮)

団員減で定数見直しも

現在、市消防団は本部と12分団45部で組織され、今年5月23日現在の実団員数は735人。記録が残る昭和37年以降で最少となっており、定員と実団員の比率を示す充足率も低下が続いている。

一方、市内における18~59歳の男性入団率は、今年4月まで10%を維持。団員の平均年齢は36・1歳で、3年度においては県内で最も若い構成となっている。総務省で当面5%の目標を掲げる女性団員は0・9%(7人)にとどまる。

団員数は平成25年以降、毎年平均で30人近く減少。このまま推移した場合、令和12年度には500人を割り込むことも予想される。 消防団員の定員は、平成25年に1341人から現行の1084人に改正。その後も実員数は定員と大きくかけ離れ、引き続き大幅な入団が見込めない状況を踏まえた。

さらに、消防力の整備指針改正を受けて再算定が必要となったほか、定員で負担金が定められている基金への支出減、部の統廃合に伴う整理も見据えている。

現在、消防ポンプ自動車は22台、小型動力ポンプ積載車は28台配備されている。搭乗員・活動隊員としてポンプ自動車は1台当たり8人、ポンプ積載車は6人で計算すると計344人となる。東日本大震災の活動実績から、1台当たり活動隊員の2倍相当が必要となるため、大規模災害に対応する人員として同数を加えた。

これに団長ら指揮隊員数78人を含め、766人とする。現行と比較し、副分団長以上の人数は変わらないが、部長は2人減の69人、班長は38人減の195人、団員は278人減の472人となる。

消防団員の処遇改善は、総務省からの報酬に関する通達や県内市町村の動向を見極めながら検討。さらに、減少傾向が続く団員の確保や士気向上、家族らの理解促進などの観点から、改正案をまとめた。

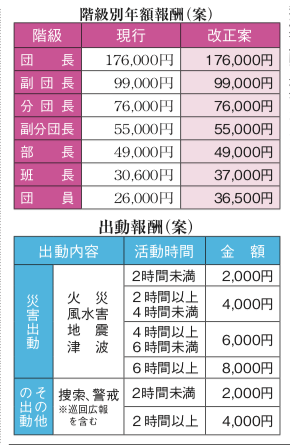

総務省の通知標準に基づいて団員、班長を引き上げ、部長以上は現行額とする。さらに、火災や風水害、地震、津波など災害出動時を対象とした出動報酬を創設。1日(6時間以上)8000円を基本額とし、活動時間ごとに定める。操法競技会や消防演習などの出動に関する費用弁償も見直すことにしている。

支給方法はこれまで、全団員から請求・受領に関する委任状を受理し、代理人である消防団長や分団長の口座に送金していた。改正後は委任状を廃止し、団員個人の口座に送金する。

改正案は消防委員会にも諮問し、市議会9月定例会で関連議案を上程する方針。条例定数は10月から、報酬などについては来年4月からの施行をそれぞれ目指す。

議員からは、報酬額そのものに異論はなかったが、個人支給に伴う団活動の変化について複数議員が言及。「報酬以外に、団活動を行う公的支援は入らないのか」との声に対して、大船渡消防署の管野賢署長は「団員の福利厚生を目的とした経費や分団独自の備品・消耗品はそれぞれで負担し、報酬から支出していただくことになる。他市では、互助会組織をつくり、団員から会費を出して円滑な活動を図る動きもある」と述べた。

また、一定期間の活動が乏しい場合に〝幽霊団員〟と見なし、退団を促すことには慎重な姿勢を示した。「家庭の都合で活動を一定期間行えない場合は、いったん退団し、再度入団できる環境づくりも進めたい。災害活動以外でも実績がない団員については、所属分団内で話し合い、最終的な判断としては団長権限で退団扱いにすることもあると考える」と語った。

階級別報酬改正案と出動報酬案は別掲。