津波による気仙の死者 最大で震災クラスの560人 県が調査報告書案公表 地震などの被害想定

令和4年9月21日付 1面

県は20日、「地震・津波被害想定調査報告書(案)」を公表した。日本海溝、千島海溝、東北地方太平洋沖(東日本大震災)の3地震をモデルに、季節や時間が異なる三つのケースで被害を想定し、減災対策の方向性を示した。このうち、気仙で津波による人的被害が最も大きいのは、冬の午後6時ごろに震災クラスの津波が発生した場合で、大船渡市と陸前高田市を合わせた死者は560人と想定。避難意識の向上による検証結果も示し、早期の避難によって死者の減少が図られるとしている。報告書案は22日(木)の県防災会議で了承後、成案となる。県は各地域の効果的な減災対策などに役立ててもらいたい考えだ。(三浦佳恵)

早期避難で犠牲者減少も

同調査は、県内最大クラスの津波被害の具体的な想定を市町村ごとに表し、それを踏まえた減災対策の基本的方向性などを示すもの。日本海溝・千島海溝(房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方まで)で発生する地震に伴う、津波や地震動(揺れ)による県内全域の被害想定をまとめた。

モデルとしたのは、マグニチュード9クラスの日本海溝(三陸・日高沖)、千島海溝(十勝・根室沖)、東日本大震災の3地震。地震発生の季節と時間は、避難準備にかかる時間や避難時の環境、人口動態などを踏まえ、▽冬・深夜▽夏・正午ごろ▽冬・午後6時ごろ——の3ケースを想定。いずれも地震発生日は平日、気象条件は平常時で風速8㍍とした。

地形データは、復旧・復興事業の進捗を反映させた令和2年度末現在の現場条件。地震で構造物が沈下し、津波越流時に破堤したと想定している。

被害想定の項目は、建物、人的、ライフライン、生活への影響、交通施設被害など。気仙における地震ごとの最大震度は、日本海溝が大船渡市6強、陸前高田市6弱、住田町5強、千島海溝は3市町とも3、東日本大震災はいずれも6弱としている。

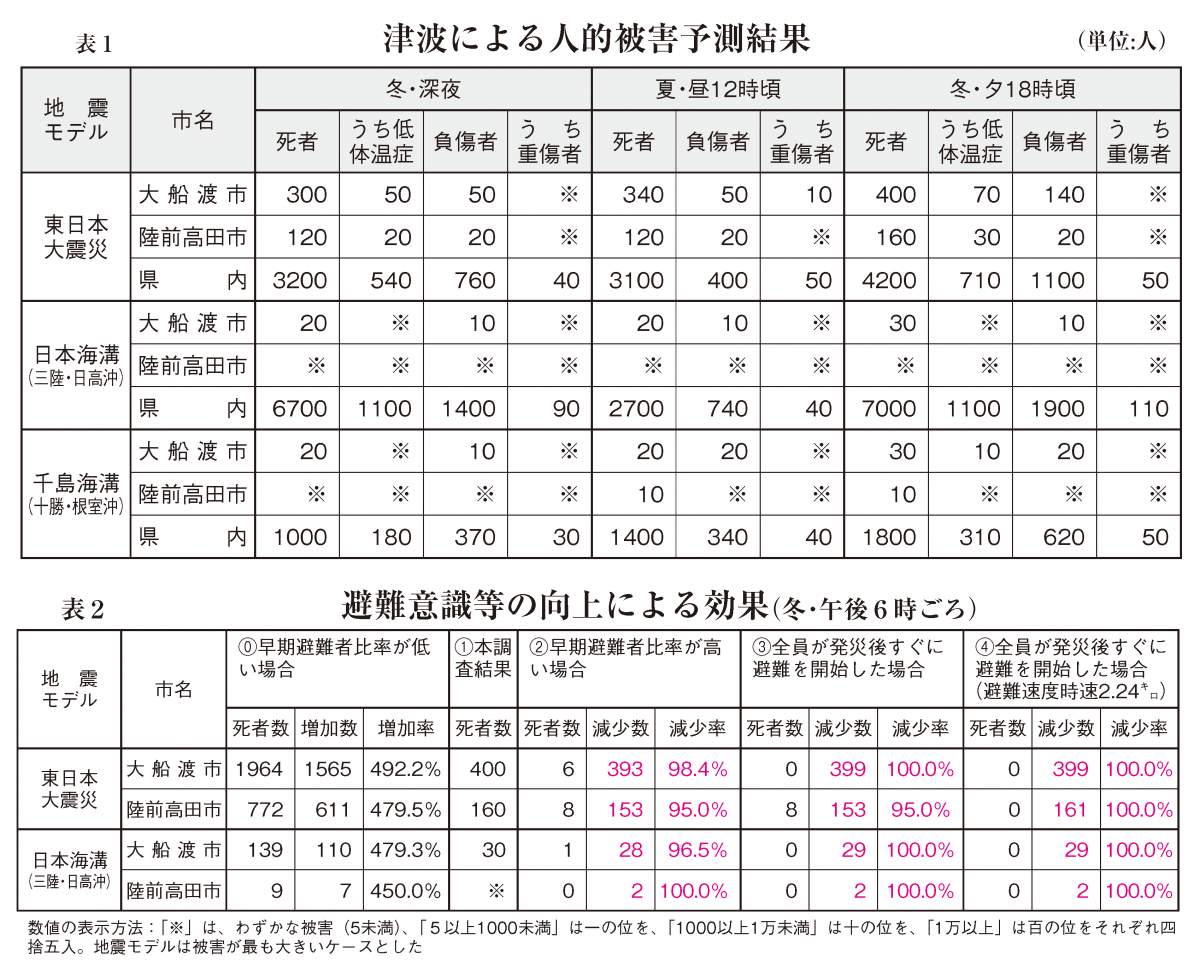

津波による人的被害予測(別表1)を見ると、気仙では大船渡市、陸前高田市ともにいずれの季節・時間でも東日本大震災クラスが最も大きい。2市の合計死者数は冬・午後6時ごろの560人が最多で、夏・正午ごろが460人、冬・深夜が420人。冬場は低体温症による死亡も見込まれる。日本海溝と千島海溝では、大船渡市で30~20人、陸前高田市では10~5人未満の死者を予測している。

県全体で死者が最多となるのは、日本海溝の冬・午後6時ごろの7000人。震源地に近い沿岸北部で被害が大きくなり、久慈市で4400人、宮古市で2100人の死者を想定する。

報告書案では減災対策の一つとして、津波による犠牲者を減らすため、避難意識等の向上による効果(別表2)を検証。死者数の想定が多い震災と、日本海溝の冬・午後6時ごろを対象にした。

発災後の住民意識は震災での実績をもとにし、「すぐに避難する」を54%、「避難するが、すぐにはしない」を40%、「切迫避難、あるいは避難しない」を6%に設定。この数字に対し、▽早期避難者比率が低い場合▽早期避難者比率が高い場合▽全員が発災後すぐに避難を開始した場合(積雪時の健常者と避難行動要支援者同行の平均避難速度、時速1・79㌔)▽同(非積雪時の健常者の避難速度、同2・24㌔)──による死者数の減災効果を算定した。

早期避難者比率が低い場合、気仙両市では東日本大震災、日本海溝ともに死者数は4倍以上増える見込み。一方、発災後の早期避難によって死者の減少率は95~100%にまで高められるとした。

気仙の建物被害のうち、津波によるものは震災クラスが最も多く、大船渡市5300棟、陸前高田市2300棟。揺れによる被害は日本海溝が最多で、大船渡市が全壊60棟、全半壊310棟、陸前高田市が全壊30棟、全半壊170棟、住田町が全壊5棟未満、全半壊30棟と想定する。

報告書案には、犠牲者をゼロにするため、自助・共助・公助それぞれの方向性も提示した。県は、「犠牲者を減らすためにも、早く避難をすることが重要。そのためには日頃からすぐに逃げられる準備をしておくとともに、高齢者ら要支援者がスムーズに避難できるよう、行政や地域とも連携して検討を進めてもらいたい」としている。