市が避難対象区域見直し 県の津波浸水想定踏まえ 防潮堤復旧完了も考慮 簡易ハザードマップ配布し啓発

令和4年10月7日付 7面

陸前高田市は津波警報などが発令された場合の避難対象区域を見直し、1日に運用を開始した。県が3月に公表した最大クラスの津波浸水想定や東日本大震災で被災した防潮堤など海岸保全施設の復旧が完了したことを踏まえて改めた。津波警報時は高田、今泉両地区のかさ上げ地を除いて、県公表の浸水想定全域に避難指示を出す。新たな区域を反映させた津波ハザードマップの簡易版を全戸配布し、浸透を図っている。(高橋 信)

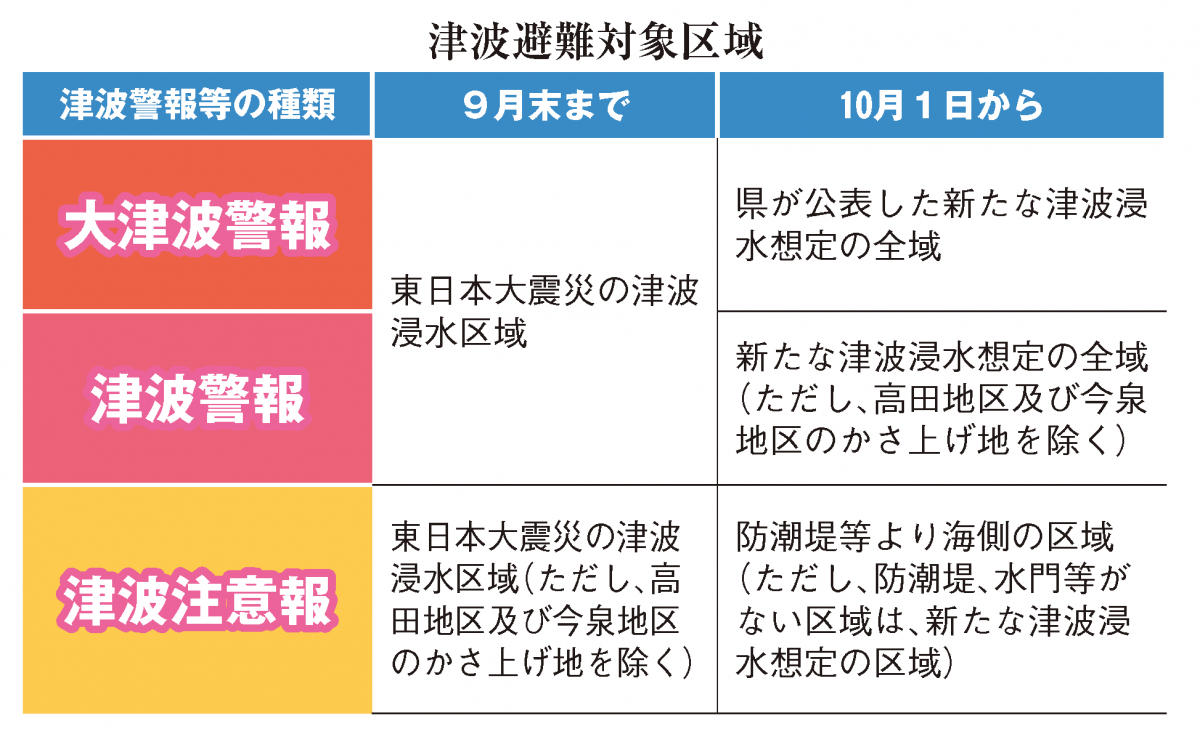

市は東日本大震災による被災を受け、大津波警報、津波警報の場合は「震災の津波浸水区域」、津波注意報の場合は「高田、今泉両地区のかさ上げ地を除く震災の津波浸水区域」を避難対象区域としていた。

こうした中、県が最大クラスの津波浸水想定を公表したことや、防潮堤や水門が整ったことを踏まえ、避難対象区域を変更した。

大津波警報の発令時は「新たな津波浸水想定の全域」に、津波警報は「かさ上げ地を除く新たな津波浸水想定の全域」に見直した。津波警報は、予想される津波高が1㍍超から3㍍以下の場合に発令され、再整備した防潮堤よりも低いが、海岸保全施設が機能しない最悪の条件下を想定して区域を決めた。

一方、予想される津波高が1㍍以下の津波注意報の場合は、防潮堤で防御できるとの判断から「防潮堤より海側」に対象区域を絞り、海岸付近にいる人の陸側への避難を促す。ただし、防潮堤などがない場所は新たな浸水想定の区域とした。

津波ハザードマップの簡易版は、地区別に作成。5日に全戸配布し、市ホームページ上でも閲覧できる。年度末までに避難路なども盛り込んだ正式なハザードマップを公開する。

市は25日(火)から11月25日(金)まで、市内11地区で市政懇談会を順次開催する。見直した避難対象区域についても説明する。

県は9月、本県に最大クラスの津波が到達した場合の被害想定を公表。マグニチュード9クラスの日本海溝(三陸・日高沖)、千島海溝(十勝・根室沖)、東日本大震災の震源域と同じ東北地方太平洋沖の3地震をモデルに想定した。同市における最大震度は6弱で、震源が太平洋沖の場合の推計死者数は最大160人となっている。

市防災課の中村吉雄課長は「災害はいつ起きるか分からない。ハザードマップを参考にしながら、自分の命は自分で守るという考えに基づき、より安全な高台に避難するよう意識してもらいたい」と啓発する。

見直した内容の概要は別表の通り。