東日本大震災11年8カ月/北海道・三陸沖後発地震注意情報 12月16日に運用開始 気仙3市町も対象 発信時には防災対応を

令和4年11月11日付 1面

内閣府は、日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード(M)7以上の地震が発生した場合、続いて起きる可能性があるより大きな「後発地震」への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を12月16日(金)正午から運用する。気仙3市町も対象となっており、情報発信からの1週間、津波や揺れから命を守るための防災対応が呼びかけられる。後発地震の一つとして甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から、きょうで11年と8カ月。〝あの日〟の悲しみを二度と繰り返さないためにも、情報の活用と日頃からの備えが求められる。(三浦佳恵)

同注意情報は、日本・千島海溝沿いのうち、北海道の太平洋沖から東北地方の三陸沖における巨大地震の想定震源域と、その領域に影響を与える外側のエリア(北海道から宮城県の一部)でM7以上の地震が起きた場合、発生の可能性がある後発地震への注意を促すもの。

発表は、先発地震から約2時間後をめどに、内閣府と気象庁が合同で実施。先発地震の震度が小さく、津波が予想されない場合でも、条件を満たせば発信される。発表の頻度は、おおむね2年に1回程度を見込む。

対象地域は北海道から千葉の太平洋側7道県のうち、震度6弱以上、津波高3㍍以上が想定される182市町村。本県は、気仙3市町を含む23市町村。

防災対応を呼びかける期間は、発信から1週間。社会経済活動に影響を与える事前避難は呼びかけず、あくまでも揺れや津波警報等を受けて「すぐに避難できる準備」などの徹底を求める。

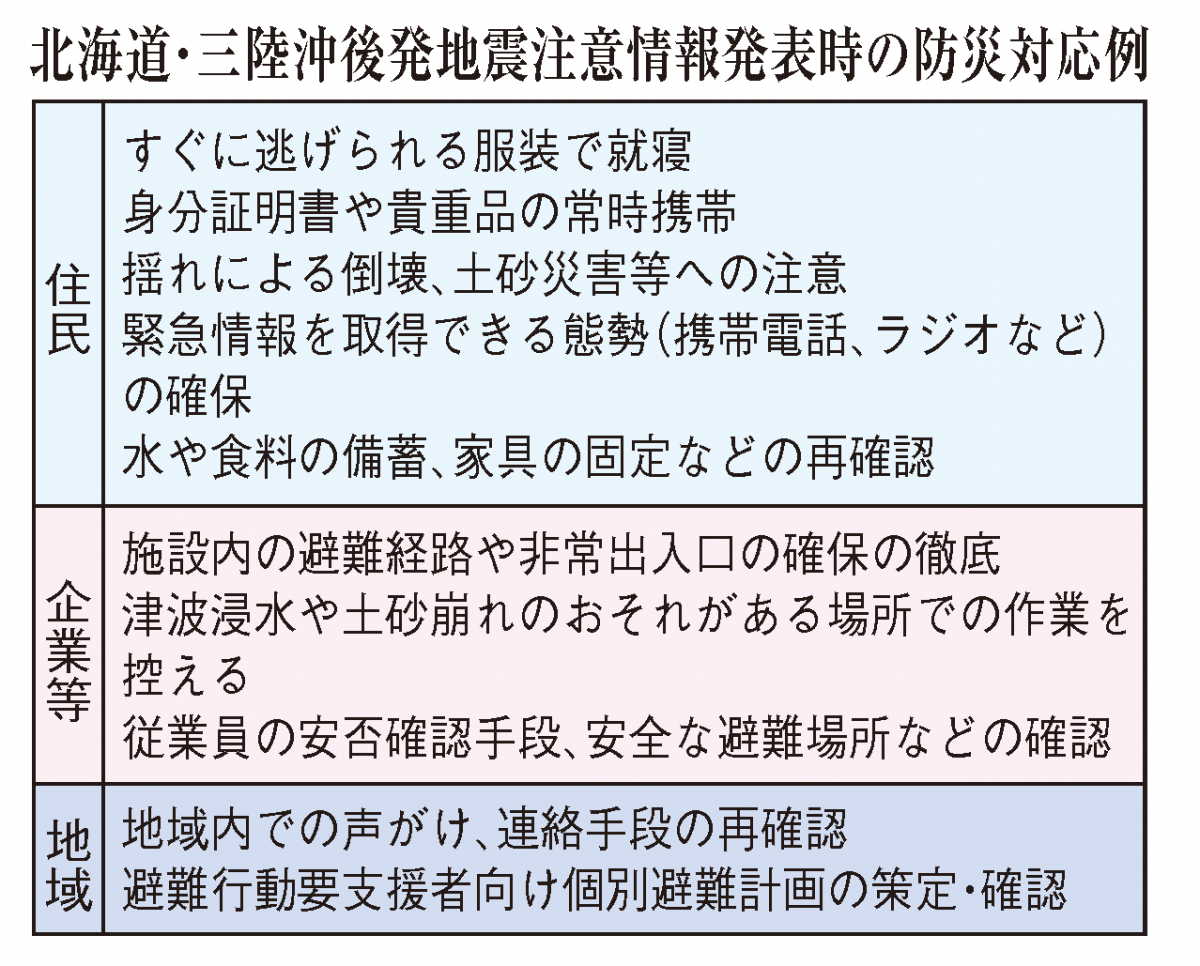

内閣府が示した同注意情報の「防災対応ガイドライン」では、自治体、住民、企業等、地域が期間中にとるべき対応例をまとめている。

このうち、住民向けには▽すぐに避難できる態勢での就寝▽非常持ち出し品の常時携帯▽揺れによる倒壊への備え▽携帯電話やラジオなどでの緊急情報の取得態勢確保▽平時からの備えの再確認──などがある。

地域には、▽地域内での声がけ、連絡手段の再確認▽要配慮者・避難支援等関係者らへの情報伝達方法の再確認▽避難行動要支援者を支援するための個別避難計画の策定・確認──などを挙げている。

同注意情報は、あくまでも発信期間中に大規模地震が必ず起きると知らせるものではなく、地震、津波が発生しないケースもある。ガイドラインではこの留意点にも言及し、後発地震がなかった場合は、住民が備えの徹底や防災意識の向上を図る〝予行演習〟ととらえる考え方を示している。

発信期間中は、各自治体でも住民に防災対応を呼びかける。地域で異なる災害リスクや先発地震による被害状況なども踏まえ、実情に沿った周知が求められる。

同情報の運用に対し、大船渡市防災管理室は「具体的な対応は今後詰めていくこととなるが、国から注意情報が発信された際には、市民がすぐに避難できる態勢をとれるよう周知をしていきたい。併せて、日頃からの備えなどもこれまで通り呼びかけていく」とコメント。

陸前高田市防災課は、「情報が発信されても、後発地震が必ず発生するわけではないという点を理解する必要がある。過度な対応を求めておらず、また『発信があっても何も起きない』ことが繰り返されれば情報を軽視してしまう恐れもあるため、正確に、冷静に情報をとらえるよう呼びかけたい」とした。

住田町総務課では、「日頃からの備えの重要性の周知、情報提供をしっかり行っていきたい。先月、県の総合防災訓練が行われ、町民の防災意識も高まっていると思うので、それを維持できるようにもしていきたい」と話している。

内閣府が昨年12月に示した想定では、日本海溝・千島海溝沿いで巨大な地震、津波が発生し、早期避難を行わなかった場合、7道県で見込まれる最大死者数は、日本海溝が約19万9000人、千島海溝が約10万人。岩手県が9月に発表した被害想定によると、気仙両市では最大30~40人余りの死者が予測されている。

また、過去にはM7以上の地震発生後1週間以内に、その周辺でさらに大きなM8クラス以上の後発地震が起きた事例もあり、その一つが平成23年の震災。発生2日前の3月9日、M7・3の先発地震があった。

ガイドラインに示された主な防災対応例は別表の通り。