『気仙稲子澤長者考』を出版 財力の源は?に迫る 盛町の三浦日出夫さん ナゾ解明に挑戦

令和4年12月3日付 7面

江戸時代、奥州を代表するかたちで全国長者番付の上位にランクされるほど隆盛をきわめた気仙郡猪川村(現大船渡市猪川町)の豪農「稲子澤(いなごさわ)鈴木家」。その同家歴代当主の事績、先祖の遺訓を堅守して、ひたすら家業繁栄と地域の貧民救済などに努める一方、献金要請をめぐる時の藩政権力との確執など、波乱に満ちた同家の歩みを、まちの郷土史家が独自の視点から一冊にまとめた。

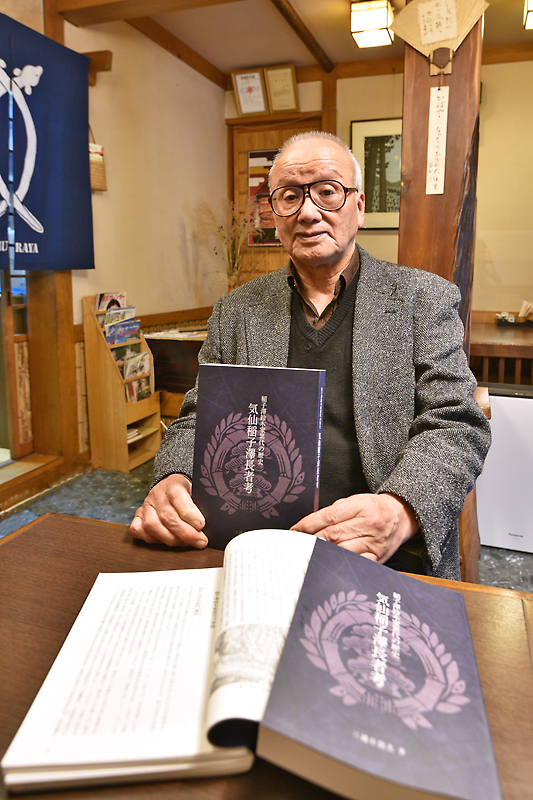

『気仙稲子澤長者考』と題する郷土誌を自費出版したのは、盛町でウナギ料理店を経営する三浦日出夫さん(79)=3代目。

三浦さんは独学で歴史、とりわけ郷土の生い立ちに強い関心を持ち、商売の合間を縫って近隣の図書館に通っては文献資(史)をあさって歩くのが趣味。

平成30(2018)年9月、念願かなって1冊目の『小さな宿場町/さかりの歴史』を世に送り出し、好評を博した。同誌をまとめるのに大きなヒントとなったのが、実は稲子澤家に伝わる多数の古文書だった。

稲子澤長者をめぐっては、長い間さまざまな内容・かたちの「長者伝説」が広く流布されてきたが、詳しいことは分からなかった。

平成に入り、同家14代当主鈴木祀治さんの決断によって一連の古文書が公開されることになった。

具体的には、気仙沼市の歴史研究家・西田耕三さんによって解読がなされ、平成6(1994)年2月『稲子澤文書集成第一巻』を皮切りに、第二巻、第三巻が順次刊行、公開されてきた。

今回、三浦さんが満を持したように稲子澤文書にあえて挑戦した背景には、いったい何があったのか。

「稲子澤鈴木家の今日までのご努力、また西田氏の文書集成が刊行されて、既に24年。せっかく解読され、活字化されているのに郷土史家や研究者などに十分に活用されていないように見受けられるのは残念。解読文を基に、可能な限り咀嚼、取捨選択して『歴史』を組み立ててこそ意味があるのでは。非才、微力をかえりみずまとめたしだい」(「はじめに」要約)。

同書は、定価2000円(税込み)。大船渡、陸前高田両市の書店と三浦さんが取り扱っている。

[稲子澤鈴木家]

遠祖は日向(ひゅうが)国(現宮崎県)出の萩野(はぎの)長門誠元。天正期(1590)に会津藩42万石の配下となった武士。元和期(1616)に気仙郡日頃市村石橋に移住。

武士の質実さで農業を基本に堅実な営業を心がけた。米などを現金化する両替商も行ったが、そのうち、年貢や生活費に追われた人から融資の相談を受けるようになり、借金を返せない人の中には担保の土地を差し出すなどして、鈴木家に土地が集まるようになった。

一方で仙台藩は、土地の所有制限を設けていたことから、日頃市鈴木家では分家を出すようになり、その一つが、元禄期(1691)猪川村に分家独立した与治右衛門重恒で、稲子澤鈴木家の祖となった。

同家が後年になって財力が飛躍的に高まるに従って、仙台藩や伊達一族などから借入金や上納金要請が何度となくなされた。

今回出版された『気仙稲子澤長者考』の「鈴木家事績」(明暦2年~天保9年)によると、天保7(1836)年11月、仙台藩から同家に3万両の借入金要請があったが、それは不可能で5千両を工面(一部借金)したとの記録が見られる(3万両は現代で30億円に相当?)

◇

三浦さんは本書のあとがきで、「特に、中興の祖といわれた4代理兵衛祀昭の代には仙台藩への莫大な献金及び献上物、神社仏閣への寄附、飢饉の時の金穀の合力などあるが、その財力の源は、謎である……」としている。