大船渡駅周辺地区 土地利活用率85%超に 新たな店舗整備進む 小規模区画の利用促進課題

令和5年2月11日付 1面

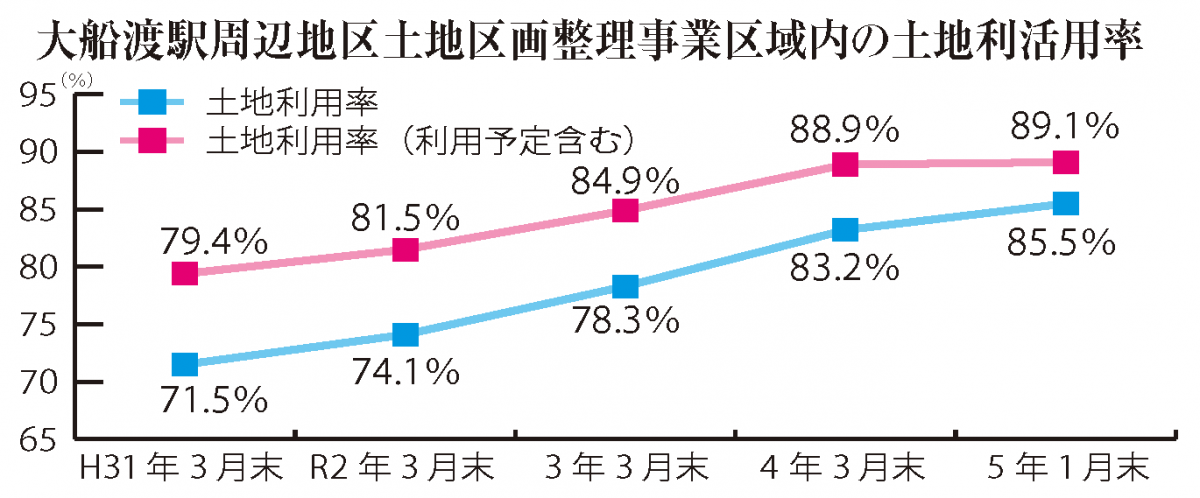

東日本大震災からきょうで11年11カ月。大船渡市が復興事業で実施した大船渡駅周辺地区土地区画整理事業区域内の土地利活用率(面積割合)は、今年1月末現在で85・5%となった。昨年3月末との比較では、2・3ポイント上昇。地区内では今年に入り、自動車販売整備店の建設が本格化。新たな進出の問い合わせも寄せられる一方、住宅建築や小規模な区画の利活用は鈍い。市は引き続き、賃貸や売却を希望する民有地のマッチングなどに力を入れる。(佐藤 壮)

きょう震災11年11カ月

土地利用率の上昇が続く大船渡駅周辺地区

市が今年1月末現在でまとめた土地区画整理事業区域内における土地の利活用状況によると、道路や公園などの公共施設用地を除く21・36㌶のうち、利用中は18・26㌶。昨年3月末よりも0・49㌶増えた。利用予定を含めた数字は89・1%で、0・2ポイントの増加となっている。

昨年3月の段階で、利用中の土地は83・2%だった。本年度、津波復興拠点事業エリア内にある7街区(気仙丸陸上展示の南側)で、新たな自動車販売整備店舗の建設が始まった。

用途別状況(利用中)をみると、住宅が6・8%、店舗が64・3%、店舗兼住宅が1・5%、その他が12・9%。JR大船渡線から県道間には、多彩な店舗が集積するおおふなと夢商店街やキャッセン大船渡が入り、JR大船渡駅から山側では金融機関や事業所に加え、住宅の立地も目立つ。区画整理区域内には125店舗あり、このうち40・8%が飲食店となっている。

東日本大震災で被災した大船渡駅周辺地区では、土地区画整理事業(事業区域33・8㌶)による復興まちづくり事業が展開された。平成25年8月に着工し、31年3月末で土地のかさ上げや道路整備、公共施設の建設といった基盤整備工事が完了し、4月には最後の「まちびらき」式典が盛大に催された。

JR大船渡線から山側(西側)では、東日本大震災規模の津波に対応した安全な住宅地区として整備。海側(東側)は商業・業務地区として整備するとともに、災害危険区域の指定による居住制限や商業・業務系の利用を誘導してきた。

市は、土地区画整理事業区域をJR大船渡線と須崎川を境としてA、B、C、Dの4区域に区切り、地権者が売却・賃貸を希望する土地の情報をホームページで公表。宅地としての利用も含む希望者からの申請を受け付け、地権者を紹介している。

発災から間もなく12年。被災事業所による再建の動きは落ち着いた。土地利用率には反映されていないものの、「まとまった土地はないか」「進出したい」といった問い合わせは、不動産業者や市に寄せられているという。

都市機能の整備が進む大船渡地区だが、ここ数年、小規模の区画利用希望は少なく、所有者の売却・賃貸希望に応えられていない現状もある。本年度、集会場整備は見られたが、住宅建築による新たな土地利用はないという。

土地利用率の推移は別掲。