震災伝承と交流人口拡大へ 「水門・防潮堤カード」誕生 気仙は18種類 県があすから希望者に配布

令和5年4月14日付 7面

県は、東日本大震災からの復旧・復興事業として気仙両市を含む沿岸12市町村で整備した津波防災施設を紹介する「水門・防潮堤カード」を作成した。カードは大船渡市の12種類、陸前高田市の6種類を含む65種類で、各施設の写真や概要などを掲載。15日(土)から沿岸部の観光施設など15カ所で希望者に配布するもので、県はカードを通じて、津波防災意識の向上や震災伝承、交流人口の拡大を図りたいとしている。

震災の津波により、沿岸部では水門や防潮堤が被災。県はこうした津波防災施設の復旧・復興事業を進め、ほとんどの水門・防潮堤が先月末までに完成した。

一方で、今後は震災の風化防止に向けた当時の事実や教訓などを伝えていく重要性が高まっている。〝ポスト復興〟を迎えた中、観光などによる交流人口の拡大もより求められてきている。

そこで、県は沿岸各地に誕生した津波防災施設に着目。ダムやマンホールといった公共土木施設のカードが全国的な人気を集める中、新たに水門・防潮堤カードを作り、交流人口の拡大や津波防災意識の向上、震災伝承を図る。

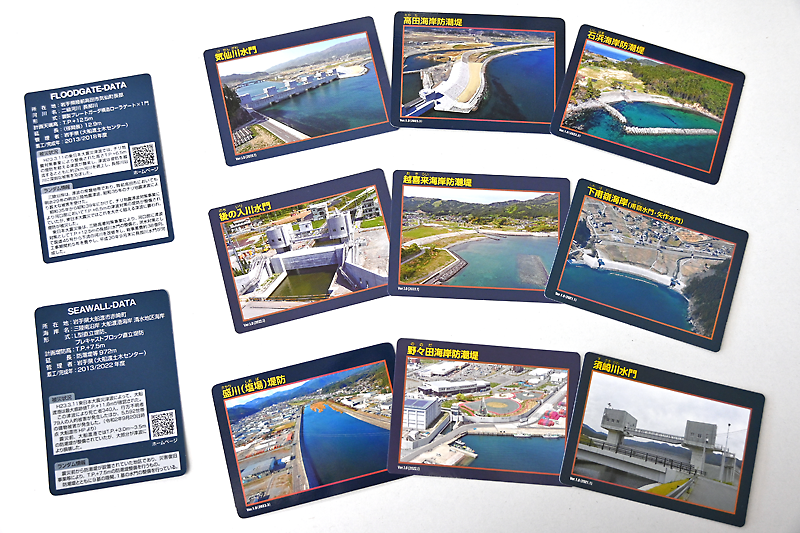

カードとなったのは、県県土整備部が復旧・復興事業として手がけた水門・防潮堤65カ所。気仙からは、大船渡市の盛川(塩場)堤防や須崎川水門、野々田海岸防潮堤などの12カ所、陸前高田市の気仙川水門や高田海岸防潮堤などの6カ所が選ばれた。

カードは名刺サイズで、表面には水門や防潮堤の名称と写真を掲載。裏面には各施設の所在地、形式、計画堤防高、延長等の基本情報、震災時の被災状況などを載せている。

1種類につき2000枚を作成し、15日から各津波防災施設が所在する市町村の道の駅や観光施設で配る。配布は1日当たり1人1枚のみとし、アンケートへの協力が必要。このほか、県が開く現場見学会などの参加者にもプレゼントする。

大船渡市の12種類は、三陸町越喜来の「道の駅」さんりくと、大船渡町のおおふなぽーとで配布。陸前高田市の6種類は、高田町の高田松原津波復興祈念公園管理事務所で取り扱う。いずれも受付時間は午前9時~午後5時。

県によると、水門や防潮堤のカードは全国的にも事例が少なく、珍しい取り組みという。カード収集を目的とした来訪者が増えることにも期待を寄せており、「カードを通じて、観光施設の利用や交流人口拡大、震災伝承につなげていきたい」としている。

カードの種類、気仙以外の配布先は、県ホームページから確認できる。

(三浦佳恵)