AIで安否状況把握 全国初の防災情報伝達システム 市が年度内の運用目指す 要配慮者ら対象に

令和5年6月11日付 1面

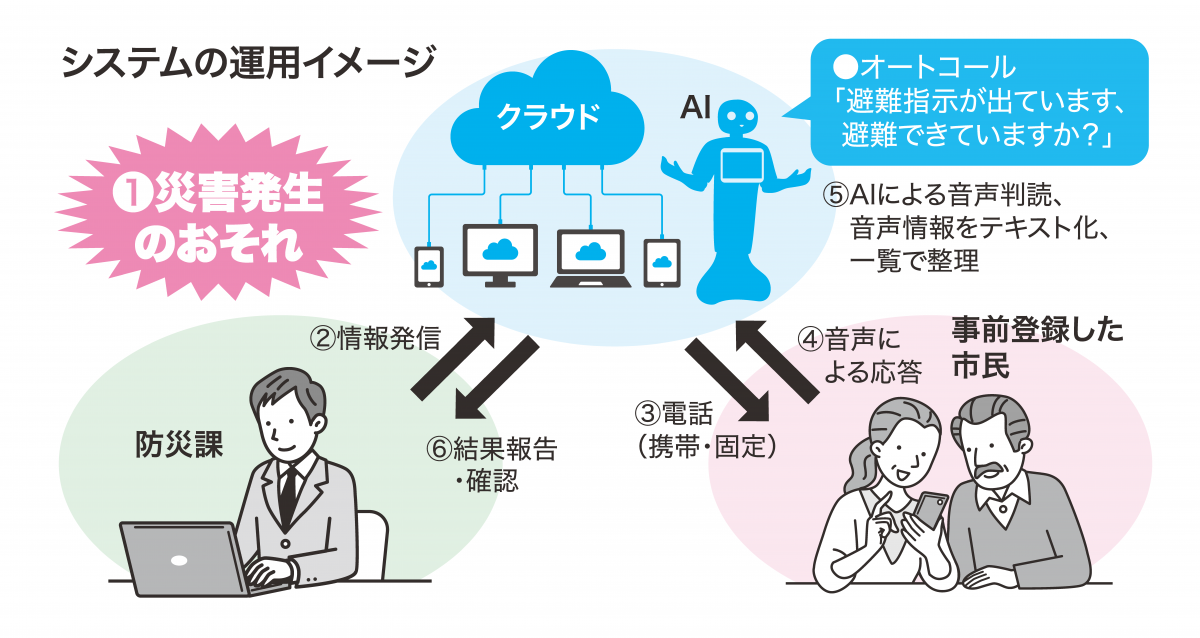

陸前高田市は、自ら防災情報を取得するのが困難な高齢者らに対する新たな情報伝達システムの構築に取り組んでいる。災害が発生するおそれがある時に、事前登録した市民の固定電話や携帯電話にオートコールし、自動音声で避難情報を伝える。さらに、現在地やけがの有無などの問いに音声で答えると、AI(人工知能)が内容を判読し、市側が位置情報や安否状況を迅速、的確に把握できる仕組み。防災分野で同システムを導入するのは全国初めてといい、年度内の運用を目指す。東日本大震災発生から11日で12年3カ月。県内で最も深刻な人的被害を受けた同市が教訓を生かすべく、安全・安心のまちづくりを加速させていく。(高橋 信)

震災12年3カ月

システムを利用するには事前登録が必要。住民へのオートコールは警戒レベル3の「高齢者等避難」を発令する段階からの運用を想定している。

登録・応答は携帯電話、固定電話どちらでも可。避難情報を自動音声で聞くことができ、「避難指示が出ています。避難できますか」「現在地、けががないかなど、あなたの今の状況を教えてください」などの問いに音声で返事をする。

回答した内容はAIが判読、テキスト化し、市防災課に集積される仕組み。防災行政無線など市側からの「一方通行」だった伝達方法を、住民からの情報も得る「双方向」に切り替え、安全・安心につなげる。

対象は、防災無線が聞こえにくい場所に住んでおり、ラインやフェイスブックなどSNSに配信される同市の防災情報が取得できない高齢者、または避難時に支援が必要な「要配慮者」「避難行動要支援者」などを見込む。今後庁内で検討し、対象者を定めたうえで周知する。

同市は、防災無線が聞き取りづらい人のために戸別受信機を配布している。しかし、電波状況が不安定な場所があり、SNSも駆使しているものの、これらの伝達手段を補完する新たな対策が求められていた。

システム構築は、NTT東日本に業務委託。昨年3月に実施した矢作町下矢作地区での土砂災害避難訓練や、同年10月の県総合防災訓練で実証実験を行った。

完成後、まずは市職員向けに試験運用する考え。避難所開設時、災害対策本部と連絡を取り合う市内11カ所の地区本部に職員が配置されているか、直ちに把握するために活用する。これまでは担当課から職員に向けてダイレクトメールで連絡していたが、参集状況をその都度電話などで確認しており、手間がかかっていた。

システム構築や運用にかかる事業費は約300万円。将来的には「大けがをした」といった危険ワードを設定し、返事をテキスト化した際に赤字で自動表記するなど、利用者の緊急度や状況を即座に共有できるよう、システムの改修を進めていく構想だ。

市防災課の村上聡課長補佐は「緊急時は一人でも多くの人手が必要だが、マンパワー不足で各地区の状況をすぐに把握するのは難しい。システムを運用できれば安全・安心につながる。災害に強いまちづくりに向け、一日も早く導入できるよう関係機関と連携していく」と見据える。

システムの運用イメージは別掲。