128年経て初の修復へ、気仙大工の巨匠・花輪喜久蔵最初の作品、三陸町綾里・天照御祖神社の神輿、地域住民の協力得て

令和5年6月13日付 7面

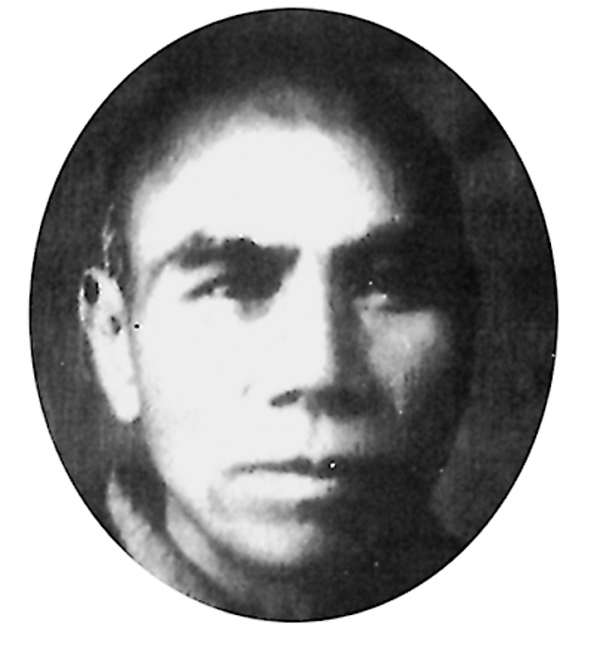

花輪喜久蔵(「気仙・匠・年輪」より)

明治期の気仙を代表する大工棟梁の花輪喜久蔵が手がけた大船渡市三陸町綾里に鎮座する天照御祖神社(熊谷典昭宮司)の神輿が、明治28(1895)年の建造後初めて修復されることになった。今月3日催行の式年大祭でも白木造りの存在感が際立っていたが、傷みが見られるため、地域住民らの協力を得て進められる。神社関係者は東日本大震災の浸水を免れた伝統の神輿継承への思いと、令和8年に執り行われる次期大祭での披露への期待を膨らませている。(佐藤 壮)

同神社では11日、地域の関係者らが集まり、倉庫内に納められた約1㍍四方の神輿を潮風から守る、桐製の囲いを取り外した。今月の大祭では勇壮さを印象づけたが、格納された神輿はケヤキ材の木目や細かく作り込まれた彫刻をはじめ、伝統技術の粋が凝縮された美しさが際立つ。

倉庫内には、明治28年3月の例大祭に合わせて完成し、建造費を寄付した住民の名前が記された板が掲げられている。当時の綾里村が一丸となって、神輿を完成させた歴史が残る。

この神輿づくりを担ったのが、綾里村宮野出身の花輪喜久蔵(幼名・菊蔵)。明治~昭和初期にかけて東北・北海道を中心に「百ケ寺建立」の悲願に向けて活躍するだけでなく、気仙大工に堂宮建築の高い技術と誇りを根付かせた巨匠として知られる。

三陸町史によると、13歳で家大工の弟子となり、堂宮の技術見習いで日光東照宮などで3年間働いた。堂宮の仏壇彫刻修業などを経て26歳で綾里に戻り、最初の作品が28歳で任されたこの神輿だった。

地域の信頼やその後の出世に関わる仕事だったが、白木造りは年を重ねるごとに尊厳を増し、祭りのたびに人々を魅了し、地域内外で傑作と称された。尖塔や燈籠、正面屋根などに工夫が凝らされているほか、堂部分の「かご彫り」の繊細さにも目を奪われる。

今月3日の式年大祭でも、行列では時折右へ左へと激しく動きながら、担ぎ手たちが地域を練り歩いた。一方で、堂部分にある鳥居や屋根の「蕨手」などの傷みが進んでいた。

式年大祭は5年に1度の催行で、本来は令和3年に予定していたが、今年まで延期された。コロナ禍を乗り越え、地域総出のにぎわいで成功を収めた経験を糧として、同8年の大祭を見据える中で、修復に着手する。

施工を担うのは、花輪喜久蔵の流れをくむ、地元・花輪建設の棟梁・花輪勇さん(70)。今後、慎重に作業を重ね、次期大祭に間に合わせる。「先祖である花輪喜久蔵の仕事に触れることができるのは、プレッシャーもあるがやりがいになる。材料が素晴らしく、一つ一つが精巧」と語る。

舘地域に鎮座する同神社は12年前の東日本大震災で、参道の階段まで津波が押し寄せたが、藩政時代にもあった社殿が神殿として納められている本殿や神輿は浸水を免れた。卓越した伝統建築の技術や、地域住民の信仰心が受け継がれてきた。

今回、材料は地元の千葉幸男さん(69)が寄進する。千葉さんは、10年以上にわたり、質の良いケヤキ材などを探し続けてきた。「携わることだけで誉れ」と話す。

同神社の熊谷宮司は「今年の大祭成功もあり、次の大祭に向けてさっそく動き出していただき、大変ありがたい」と、入澤隆夫総代長は「なかなか直せるものではなく、感無量。引き受けてくれた勇気にも感謝している。これで未来につながる」と、期待を込める。