震災伝承の語り部に光 復興大臣感謝状 気仙両市の4人にも

令和5年7月20日付 1面

復興庁は19日までに、東日本大震災伝承の語り部として活動を重ねてきた気仙の4人に対し、復興大臣からの感謝状を贈った。震災から12年が経過し、記憶と教訓を次の世代へ伝え、防災・減災対策に生かす流れが重要となる中、今後の活動充実への期待も込めた。

震災以降、各被災地では多くの語り部が活動し、自らの被災体験や地域の被害状況、復旧・復興の取り組みを発信することで、防災・減災の知識普及に貢献してきた。復興庁では謝意を示して取り組みのさらなる充実に期待するとともに、伝承活動の担い手確保にもつなげようと、感謝状を贈呈。岩手、宮城、福島各県の伝承団体・市町村からの推薦を踏まえ、復興庁で計67人を選定した。

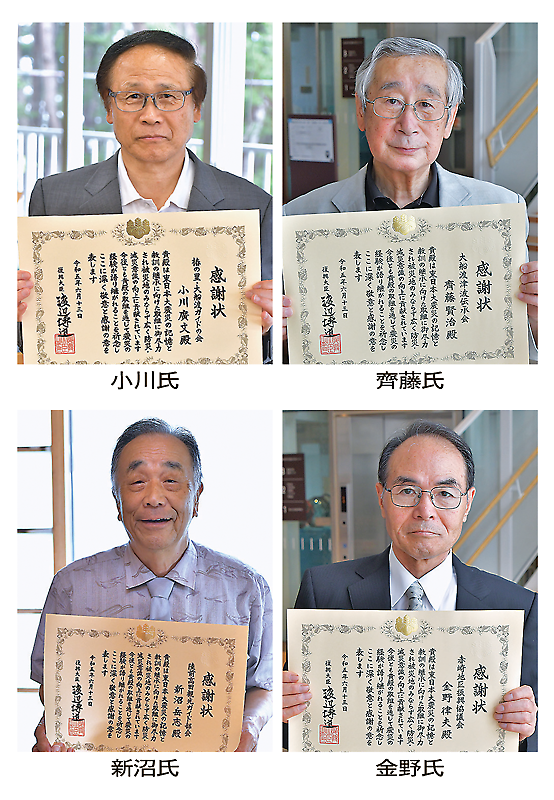

気仙から贈呈を受けたのは、齊藤賢治氏(75)=大船渡津波伝承会=と金野律夫氏(73)=赤崎地区振興協議会、小川廣文氏(68)=椿の里・大船渡ガイド会、新沼岳志氏(78)=陸前高田観光ガイド部会=の4人。岩手復興局の保科太志局長や長内恭一参事官らが気仙両市を回り、それぞれに渡辺博道復興大臣名の感謝状を伝達した。

齊藤氏は大船渡市を拠点に10年以上にわたり、全国へ向け伝承を発信し続ける。主に地震・津波の動画を上映し、地震発生時の対応と津波への心構えを説く伝承活動を行ってきた。「休みを利用して訪れる学校教諭のリピーターもいる。私の話が、子どもたちをはじめ多くの人々に伝わっていけばうれしい」と語る。

金野氏も10年以上、同市赤崎地区を中心に中学校での防災学習で伝えるほか、市防災学習館の管理や運営・館内ガイドに貢献。自主防災組織として震災に関する冊子も作成した。「防災や避難所のあり方など、赤崎地区の人々は、後世に伝えたいという思いが強い。中学校でも繰り返し伝え、意識が高まれば」と話す。

小川氏は震災以降、気仙両市を拠点としながら「伝えることで今後助かる命があるなら」との思いで、語り部として活動を重ねてきた。「さまざまな方々の協力を得てやってきた。津波だけでなく、台風や豪雨など水の被害の備えも欠かせない。自分の地域でどう行動ができるか考えてほしい」と今後を見据える。

新沼氏は陸前高田市を拠点とし、震災の語り部として史実をもとに経験談を伝え続けてきた。「1人でこれまで、約4万5000人に向けてやってきた。ハードの復興は早いが、心の復興はまだまだ。10年前と今では、同じ内容ではいけない。ただ伝えるだけでなく『心の伝道師』でありたいと思っている」と力を込める。