一丸で重症化の抑制へ 増加傾向の糖尿病性腎症 気仙 医科・歯科・薬局と行政 「連絡会」の取り組み進む

令和5年10月3日付 7面

気仙地域で増加傾向にある糖尿病性腎症の重症化を抑制しようと、管内の医科、歯科、薬局、行政が一丸となった取り組みが進んでいる。関係機関で設置した「気仙地域糖尿病性腎症重症化予防対策連絡会」は本年度、糖尿病治療の継続を目的としたリーフレット、医師と行政が治療や保健指導の内容を共有できる様式の作成などに取り組んでおり、構成機関が一丸となって重症化の予防に努めていく。(三浦佳恵)

糖尿病は、血糖値を正常に保つホルモンであるインスリンの働きが悪化し、血液中にブドウ糖が増えすぎた状態が続いて発症するもので、生活習慣病の一つ。初期は自覚症状がないため、受診せずに放置すると重症化が進み、網膜症や神経障害などの合併症を引き起こす。

合併症の中でも、糖尿病性腎症は高血糖状態が続いて毛細血管が傷つき、腎機能の低下を招く。放っておくと腎不全に陥り、透析治療や腎移植が必要となる。

県がまとめた気仙における糖尿病患者等の状況をみると、令和2年の国民健康保険加入者のうち、糖尿病を発症、または疑われる状態にある血糖リスク保有者の割合は、男性が50・5%、女性は48・7%。女性は全国、県の割合を上回った。

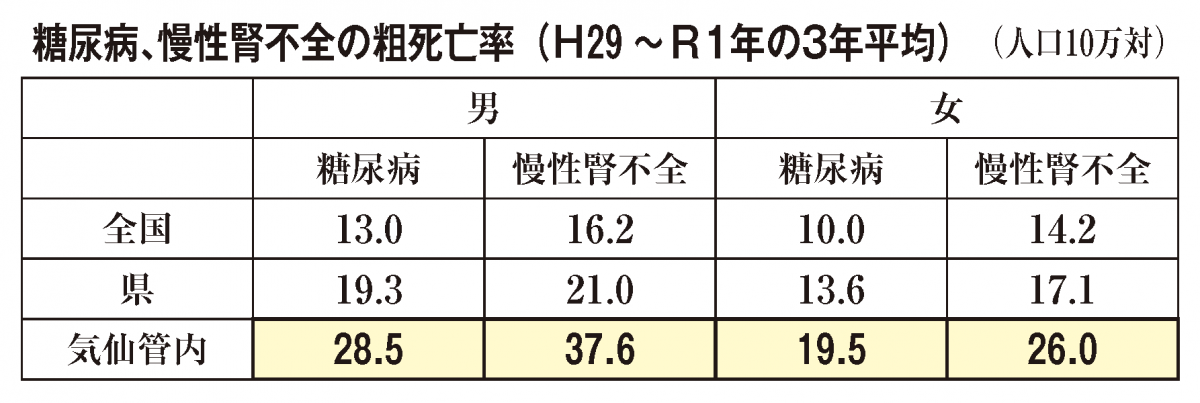

粗死亡率(対人口10万人当たり、平成29年~令和元年の3年平均、別表)は、糖尿病が男性28・5、女性19・5で、慢性腎不全は男性37・6、女性26・0。いずれの数字も全国、県の値を大きく超えた。

糖尿病、糖尿病性腎症の患者は2382人。この中で糖尿病性腎症は810人おり、〝透析予備軍〟が全体の約3分の1を占めた。

こうした現状や、県の「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」などを踏まえ、気仙では3年度に気仙医師会、県立病院、気仙歯科医師会、気仙薬剤師会、3市町、県大船渡保健所で構成する連絡会を設置。気仙の現状と課題を共有し、重症化予防により効果的な連携のあり方を探ってきた。

3年目の本年度は、具体的な活動を展開。このうち、新たに作成するリーフレットには、血糖管理などに関する指標、糖尿病の重症化に影響する歯周病のチェックリストなどを掲載。年内の完成を見込み、連絡会の構成機関で患者に配り、治療の継続を呼びかける。

併せて、医療機関と行政が連携して治療や保健指導をスムーズに行うための様式も作成。関係機関の相互連携を一層強化し、取り組みの周知徹底、医師会・歯科医師会・薬剤師会の合同勉強会開催、糖尿病連携手帳の記入徹底と関係機関での活用なども進めていく。

連絡会のメンバーで糖尿病専門医の遠藤稔弥さん(64)=えんどう消化器科内科クリニック、大船渡市猪川町=は「関係機関が現状の問題点を洗い出し、どう具体的に進めていくのかを検討する場であり、具体的な方策を考えていくいい機会。歯科や薬局との連携で、見つけられない糖尿病患者を拾い出せる」と連絡会の活動に期待。

「糖尿病は管理をすれば正常血糖に戻る。早期に治療できれば予後が違うので、まずはちゃんと健診を受け、結果を指摘されたら放置せずに受診をしてほしい」と呼びかける。

大船渡保健所の中田浩一次長は「糖尿病は血糖コントロールが重要だが、放置したり、治療を中断したりすることで、重症化に至る患者が少なくない。気仙地域では、医科・歯科・薬局と行政のネットワークで患者をサポートしている。ぜひ、年内完成予定のリーフレットを活用のうえ、重症化予防につなげてほしい」と話している。