どう動く市議選 告示まで残り半年 前回選から有権者2000人減

令和5年10月14日付 1面

任期満了に伴う大船渡市議会議員選挙(定数20)は、来年4月14日(日)告示、同21日(日)投開票の日程で行われる。告示まで残り半年となり、現職では勇退表明者が出るなど少しずつ動きが見られ、新人の起意にも注目が広がりつつある。候補者の顔ぶれに加え、前回選に比べて2000人近く有権者数が減少するなど、縮減が進む地域社会でどのような選択が下されるかも焦点に。コロナ禍を経た変化に対応した訴えや、課題が山積する中で、持続可能なまちづくりのあり方を示す姿も求められる。(佐藤 壮)

次期市議選は来年5月8日(水)の任期満了に伴うもので、昭和27年の市制施行から数えると通算19回目。平成13年の三陸町との合併後は6回目、東日本大震災発生以降は4回目となる。

次期市議選は来年5月8日(水)の任期満了に伴うもので、昭和27年の市制施行から数えると通算19回目。平成13年の三陸町との合併後は6回目、東日本大震災発生以降は4回目となる。

市選挙管理委員会(佐々木一郎委員長)は今月5日に定例会を開き、選挙日程を決めた。通常選挙は2回目の昭和31年以降、4月下旬の投開票で行われてきたが「14日告示、21日投開票」は最も早い。1週間遅らせると、投開票日が3連休に入ることなどを考慮したという。

日程が決まり、再選を目指す現職は気を引き締める。現職の一人は「本格的な準備はだいぶ先になるが、普段の動きである程度は票が固まる。議員活動の成果を出していきたい」と話す。

こうした中、東堅市氏(76)=三陸町吉浜、無所属・2期=が勇退の意向を表明。このほかにも「出ない方向で考えているが、地区内で新しい人が出てほしい。ただ、本人の意思が大切」といった声が聞かれる。

令和2年4月の市議選では現職14人、元職2人、新人5人の計21人が立候補。現職が全員議席を守り、新人1人が涙をのんだ。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言下で、県から不要不急の外出自粛を求めるメッセージが出る中での争いとなり、各陣営は感染防止を最優先しながら、難しい選挙戦を強いられた。

早くも新人の動向が注目される一方、前回選は告示まで1週間を切った段階で新人が名乗りを上げ、無投票が回避された。今年の陸前高田市議選、住田町議選も候補者の顔ぶれは告示直前に固まっただけに、大船渡市議選でも出馬の駆け引きは長期化が予想される。

今任期中は、議長だった渕上清現市長の辞任に伴い欠員1が生じ、昨年11月の市長選と同時に行われた市議補選で新人1人が無投票で当選。震災前年の平成22年から3期12年務めた戸田公明前市長が勇退し、後任には市長選史上最多となる新人5人の激戦を制した渕上氏が就任した。

膨大な予算下での復旧・復興事業やコロナ禍の対応にあたってきた戸田市政から渕上市政に代わり、少子高齢化や人口減少に対応したまちづくりの重要性が高まっている。市の予算運営は厳しさを増し、産業振興や地域活性化への課題は多様化している。

近年、気仙を含む衆議院岩手2区は自民党候補が強さを示してきた一方、先月の知事選では現職が自民系の支援を受けた新人との一騎打ちを制した。今年の地方選では他政党の公認候補が議席を獲得する動きも広がった中、国政や県政の政党バランスがどう波及するかも注目される。

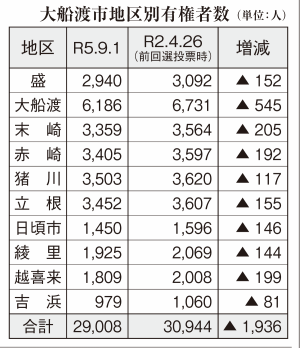

9月1日時点での有権者数は2万9008人で、三陸町との合併前最後となる平成12年時の選挙当日有権者数2万8960人と同水準となった。同年は定数24に対し、25人が立候補した。

合併後初の市議選が行われた同16年は3万5344人。その後、減少を続け、東日本大震災翌年の同24年は3万2386人と、犠牲者や他市町への転出などもあって前回比1727人下回った。

今年9月時点の有権者は、前回選時を1936人下回り、震災を挟んだ時期よりも減少幅が広がり、過去最大となった。地域社会の〝縮減〟が顕著になっている。

市内全地区で有権者が減少し、三陸町の吉浜では1000人を割り込んだほか、綾里と越喜来は1000人台となった。中心部でも盛町で2000人台となり、最も多い大船渡町は6000人台を維持しているものの、3年半で500人超減少した。

投票率も低下傾向が続いている。4年前の投票率は65・71%で前回選より9・99ポイント低く、過去最低を更新。昭和期は90%前後、平成に入ってからは震災前までは80%台を維持していた。仮に今回も投票率が65%だった場合、投票者数は昭和35年以来となる1万人台となる。同年は有権者数自体が2万330人で、投票率は91・55%だった。

全国的に地方議会では、議員のなり手不足が叫ばれている。市議会内では、今年1月に立ち上がった議員定数等検討委員会が議員定数や議員報酬、政務活動費などについて、他自治体の動向も参考にしながら調査・研究を続けている。

地区別の有権者数は別掲。