〝静かなる有事〟止まらず 市の人口3万2000人台に 自然減と社会減 年間計700人超

令和5年10月25日付 1面

大船渡市の9月末時点における住民基本台帳人口が3万2999人となり、3万3000人台を割り込んだ。出生数から死亡数を引いた自然減は年間400人超、転入数から転出数を引いた社会減は同じく300人前後で、計700人超の減少が続く。簡易的な人口推計では、令和27年までに2万人を割り込む状況も見込まれる。人口減少は「静かなる有事」と呼ばれる中、規模に見合った行政経営・地域運営や、より生産性を高める取り組みの拡大が喫緊の課題となっている。(佐藤 壮)

市のまとめによると、9月末の人口は8月から54人減少。昨年同時期は3万3714人、一昨年同時期は3万4466人だった。近年は、年間700人前後の減少が続く。

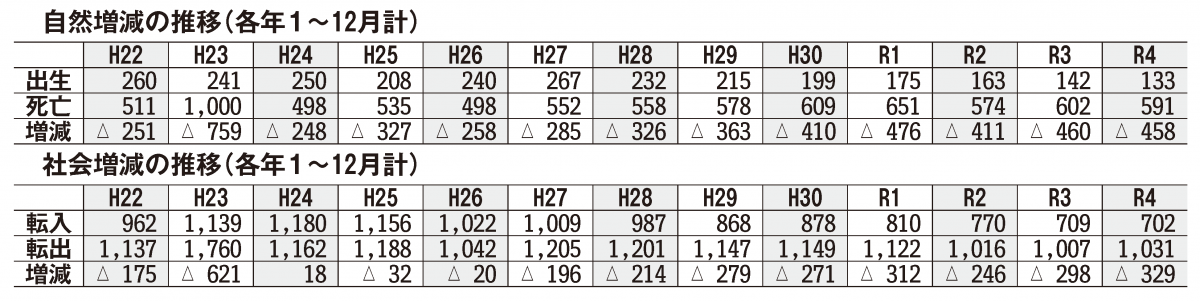

自然動態を見ると、昨年(1~12月)の出生数は133人、死亡は591人で、自然減は458人。平成30年以降、5年連続で400人台となっている。

出生数は、平成2年は486人だったが、9年に396人、18年に281人と減少が続き、30年に200人を割り込んだ。10年間で36%減少し、震災前年との比較ではほぼ半減している。

死亡数は、東日本大震災で多くの犠牲者が出た平成23年を除くと、微増傾向が続く。19年から500人台が続き、30年に600人を超え、その後は増減を繰り返している。少子高齢化が叫ばれる一方、高齢層自体も減少局面に入っている。

平成8年までは死亡よりも出生数が上回る自然増だったが、その後は年々死亡数が拡大。近年の死亡数は増減があるものの、出生数は減少が続く。

転入は、平成9年まで1700人前後で推移し、その後10年間で1100人前後まで減った。震災直後は一時的に増加したものの、25年以降は減少の一途をたどり、この10年で約4割少なくなった。一方、転出は、近年は1100人前後が続いている。

昨年の社会動態は、転入が702人、転出が1031人で、329人の減。震災発生翌年の平成24年以降では、社会減が最も多かった。

震災直後は、一時的に転出が急増。その後、復興需要などに伴う転入の増加期を経て、近年は300人前後の社会減が続いている。

社会減は、高卒者の進学・就職が主な要因。年齢別の人口では、男女ともに、20~24歳の層が少なくなっている。数年経過してUターンする出身者も少なからずいるものの、若年層の流入促進が求められる。

市内の総人口は、昭和55年の5万132人(合併前の三陸町分を含む)をピークに減少が継続。平成30年に示した国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の人口推計によると、令和12年までに3万人を割り込み、32年度には2万人台まで減少する見通しとなっていた。

しかし、令和2年の国勢調査では、さらに下回るペースで人口減少が進行。簡易的な人口推計では、27年までには2万人割れが見込まれる。

市は今月に入り、総合戦略推進会議や行政改革懇談会の場で、近年の人口動向を説明。同会議では、令和2~6年度を期間とする「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を本年度改訂し、市デジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)をまとめる方針も示した。市民サービスや行政、子育て、産業などの各分野でのデジタル化に加え、移住・定住の促進やふるさと納税推進、ブランド確立などシティプロモーション推進も見据える。

同懇談会では、今後の財政計画に言及。人口減少で税収収入をはじめ自主財源確保の厳しさが増す中、施策の選択と集中や事業の廃止・縮小を進めるなど、成果につながる「賢い支出」を通じて、歳入規模に応じた財政運営を目指した取り組みを掲げる。

一般会計の予算規模は、令和9年度をめどに震災前の平成22年度とほぼ同規模の193億円程度まで縮減する計画。令和5年度当初予算は約209億円で、16億円分となる7・7%減に向けて段階的に絞り込みを進めるとしている。

自然増減と社会増減の推移は別掲。