全国初の災害情報伝達システム 市が本格運用開始 要支援者らに自動電話 AI活用し安否状況把握

令和5年11月7日付 1面

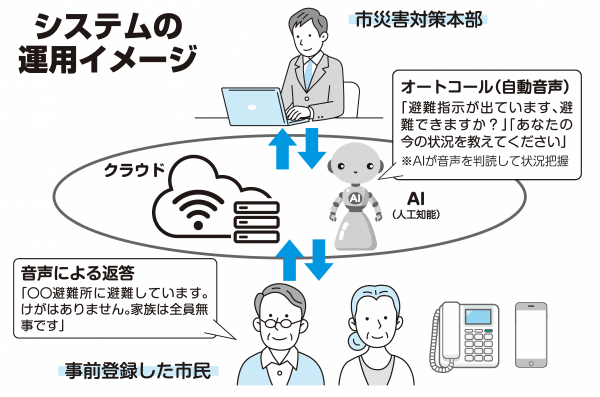

陸前高田市は5日、災害時に支援が必要な市民らに対し、避難情報を自動音声で一斉に電話発信する「オートコール」と、安否状況を把握するAI(人工知能)機能を組み合わせた情報伝達システムの本格運用を開始した。防災分野では全国初のシステム。東日本大震災を経験し、防災・減災のまちづくりに力を入れる同市が、防災行政無線など有事における既存の伝達手段を補完する新たな仕組みを構築した。(高橋 信、7面に関連記事あり)

「世界津波の日」の同日は、市民対象の津波避難訓練が行われ、オートコールとAIを活用した新システムの運用訓練も行われた。

システムは津波や洪水、土砂災害などの災害時に、事前登録した市民の固定電話、携帯電話に自動音声で避難情報を伝える。電話を受けた市民が質問に肉声で回答すると、その内容をAIが判読、テキスト化し、市防災課(災害対策本部)に集積される流れ。「けがをした」「痛い」など、市が設定した危険ワードが含まれている場合、テキストを赤字表記する仕組みとなっており、緊急度や状況の迅速な把握につなげる。

この日の訓練は大地震、津波が発生したとの想定で、システム登録者約70人のうち、津波災害警戒区域に居住する高齢者ら20人を対象に実施した。

「避難をしましたか」「あなたが今いる場所を教えてください」の二つの質問を一斉に発信。「今は家の中にいます」など回答内容は、災害対策本部に設置したモニターに一覧化して表示され、担当者が確認した。

対象は▽災害警戒区域に住む65歳以上の高齢者や障害者のうち、自ら避難することが困難で、支援が必要な「避難行動要支援者」▽津波災害を除く洪水や土砂災害などの災害時に孤立化が想定される地域の住民──で、合わせて300人程度を見込んでいる。

利用は無料で、事前登録が必要。風水害時は警戒レベル3の「高齢者等避難」を発令する段階以上で運用する。地震・津波の場合は通信制限で電話がつながらないおそれがあるほか、着信を待たずに直ちに避難する必要があるため、発災直後の発信は行わず、数日たってからの安否確認時に役立てる。

市は防災行政無線や戸別受信機、ラインやフェイスブックなどのSNSで災害情報を伝達。しかし、無線が聞こえにくい場所があるほか、高齢者の中にはSNSに不慣れな人もみられ、対策が求められていた。

無線などの伝達方法は、市側からの「一方通行」だが、新システムは住民からも情報を得る「双方向」となっているのが大きな特徴。市から委託を受けたNTT東日本がシステムを開発し、昨年3月から実証実験を行ってきた。

新システムは、災害時に各地区本部に配置される市職員の参集状況を把握する際にも活用する。

市防災課の中村吉雄課長は「有効な手段であることを訓練で確認できた。対象とする高齢者や障害者が確実に避難するよう活用していきたい」と見据える。