市内遺跡「もっと発信を」 蛸ノ浦、下船渡貝塚国史跡指定90周年講演会 縄文期の文化や社会テーマに

令和5年11月14日付 1面

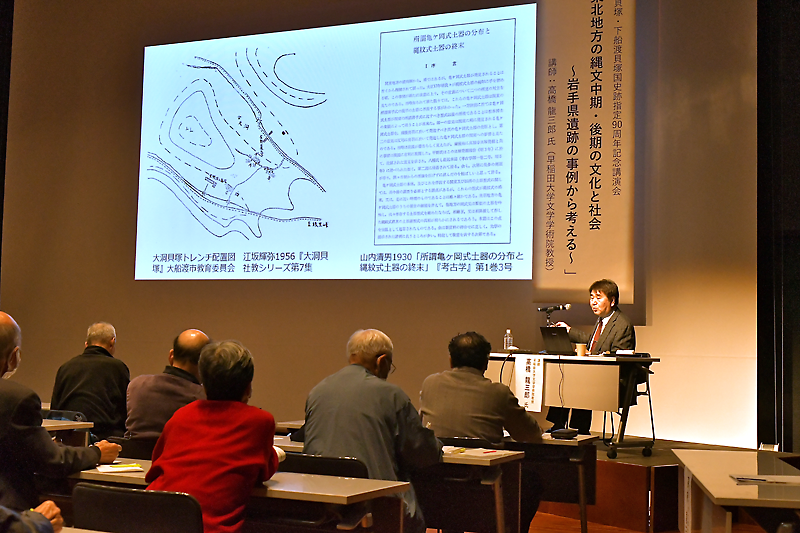

大船渡市の蛸ノ浦貝塚(赤崎町)・下船渡貝塚(大船渡町)国史跡指定90周年に合わせた市教委主催の講演会「東北地方縄文中期・後期の文化と社会~岩手県遺跡の事例から考える」は12日、盛町のリアスホールで開かれた。講師を務めた早稲田大学文学学術院教授の高橋龍三郎氏は、縄文後期の社会形成などに触れながら、考古学の礎を築いた市内貝塚遺跡の重要性を強調。会場では昭和30年代の調査風景写真も展示され、来場者はさらなる情報発信などへの意識を高めていた。(佐藤 壮)

会場には貝塚に関する昭和30年代の写真も展示

早稲田大は漁労活動の解明などに向け、市内四つの貝塚遺跡で発掘調査を行った縁があることから企画。市内外から約50人が出席した。

講師を務めた高橋氏は、昭和30年代に蛸ノ浦貝塚での発掘調査に携わった西村正衛氏の下で先史考古学を修めた。民族考古学の研究や科学的手法を応用した縄文文化の研究などでの業績が知られる。

縄文中期~後期は、蛸ノ浦、下船渡両貝塚の時代と重なる。高橋氏は中期の集落、社会に加え、後期に見られる氏族性の特徴などを解説した。

後期はイノシシやイヌ、クマなど動物型の土製品が見つかっているが、1集落で1種の動物信奉がうかがえるという。氏族集団それぞれが動物の表徴を持つことや、固い団結力などに触れた。

また、後期の遺跡で見られる狩猟の場面が文様で描かれた狩猟文土器の流れから、陸前高田市小友町の門前貝塚で確認された弓矢型石列に言及。「共通のイメージが土器に描かれているのでは」と語った。

蛸ノ浦貝塚に関しては、竪穴住居跡から出てきた人骨について「床面に付いているとすれば、東北で一番最初に発見された(死者を埋葬する)廃屋墓ではないか」と述べた。

さらに、平成13年に国史跡指定を受けた縄文時代後期後葉~弥生時代の大洞貝塚(赤崎町)に関しては「縄文時代の終わりに弥生時代が来て、古墳時代と続く。『日本全国同じである』と教科書で教えているが、その大本となったのが大洞貝塚。縄文時代が、弥生時代や古墳時代と混ざっているといった考えもあったが、日本の歴史が決まった。皆さんの宝物」と説明。大正14年に大洞の発掘調査を行った山内清男氏が、根拠を主張した「ミネルヴァ論争」を紹介した。

講演後、高橋氏は「日本の考古学を礎を築いたのが大船渡。意外と知られていないが、ぜひもっと発信してもらえれば」と話し、市内貝塚遺跡の認知度向上などに期待を込めていた。

館内では、早稲田大学が発掘調査を行っていた昭和30年代の調査風景や、市内の風景写真も展示。聴講を終えた市民らが足を止めて見入り、木々が生い茂る前の時代の海岸沿いなどを目に焼き付けていた。

蛸ノ浦貝塚と大船渡町の下船渡貝塚は、昭和9年1月22日に国史跡指定を受け、来年で90年を迎える。同32年には、蛸ノ浦で発掘調査が行われ、竪穴住居跡などを確認。同36年にはチリ地震津波で被災した国道移転に伴い、下船渡で緊急の発掘調査が実施された。

三陸沿岸は全国的に貝塚遺跡が密集し、大船渡市は県内では最も貝塚遺跡が多い地域として知られる。古くは大正時代から人類学研究の舞台となり、考古学研究の歴史上でも欠かせない発見で注目を浴びてきた。一方、さらなる魅力発信や、地域住民らが親しみを感じる機運醸成も求められている。

90周年に合わせ、末崎町の市立博物館では特別企画展「蛸ノ浦貝塚・下船渡貝塚 発掘物語」が開催中。昭和30年代に行われた発掘調査の様子に加え、下船渡貝塚関連資料の多くを紹介している。展示は1月21日(日)までで、12月3日(日)には解説会も開催される。

今月26日(日)午前10時からは蛸ノ浦貝塚などを見学する文化財めぐり「貝塚の現地を歩く!」を実施。講師は日本考古学協会員の金野良一氏が務める。申し込み、問い合わせは市教委教育総務係(℡27・3111)へ。