本州水揚げ量の4割超え維持 大船渡市魚市場の令和5年サンマ実績 2年連続増加も低水準脱せず

令和6年1月13日付 1面

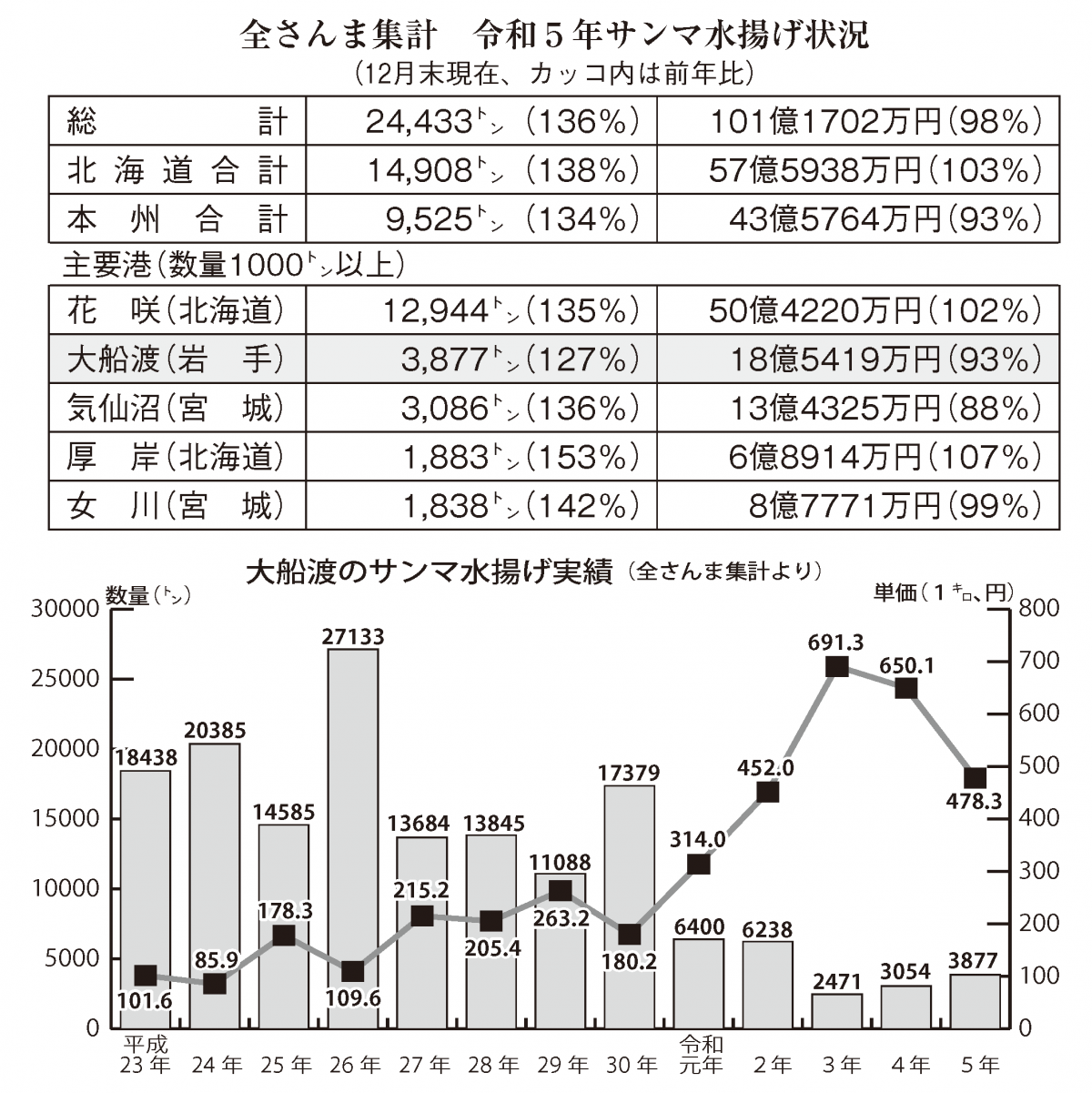

全国さんま棒受網漁業協同組合(全さんま)は、令和4年・5年の対比サンマ水揚げ状況(昨年12月31日現在、最終値)を発表した。大船渡市魚市場の5年の水揚げは、数量が前年同期比27%増の3877㌧で、金額は同7%減の18億5419万円。三陸海域での漁獲など好材料もあった一方、小さい魚体が多く単価が伸び悩んだ。低水準の中でも、数量、金額とも本州トップ、数量は本州全体の4割超えを維持した。(佐藤 壮)

サンマの水揚げは厳しい状況が続いたが、本州トップを維持(昨年10月9日、大船渡市魚市場)

全さんまによると、昨年12月末現在での全国の総水揚げ数量は、過去最低だった前年同期を36%上回る2万4433㌧。金額は2%少ない101億1702万円だった。1㌔当たりの単価は414・1円で、前年同期を28%(162円)下回った。

数量は北海道分が1万4908㌧で、前年同期比38%増。本州は9525㌧で、34%伸びた。金額は北海道分が57億5938万円で同3%増、本州合計は43億5764万円で同7%減だった。

県内の水揚げ量は同26%増の4303㌧。このうち、大船渡が3877㌧と90%を占めた。地元漁船や、サンマを取り扱う水産加工業者の強さが反映された形となった。

大船渡は数量、金額とも本州トップを維持。本州数量に占める割合は40・7%で、昨年に続き4割台となった。

今季は昨年8月26日に初水揚げがあり、9月後半は100㌧超えが相次いだ。同28日には231㌧に達し、金額も1日だけで1億円を突破。10月には、一気に400㌧を超える日もあった。

9月までは遠く離れた公海に向けた出漁が続き、10月になると三陸海域で操業した漁船が次々と寄港。地元の大型船(199㌧)だけでなく、小型船(19㌧)も接岸し、市魚市場の南側岸壁で水揚げが盛んに行われる盛漁期ならではの光景が広がった。

10月までの数量は2642㌧と前年比1・5倍で推移したが、11月だけを見ると1128㌧で、前年同期を162㌧(13%)下回った。12月の水揚げも107㌧にとどまり、後半の伸び悩みが目立った。

全国実績に関し、全さんまの大石浩平専務理事は「5年ぶりに前年を超えたのは良かった。ただ、2万4000㌧台は過去3番目の低さであり、低水準から回復したという状況ではない」との認識を示す。

近年は、各漁港から遠く離れた公海での操業がほとんどだったが、本年度は漁獲の半数以上が日本海域内で占めた。燃油高騰の影響を受ける中、漁場が近かったことは好材料となった一方、期間を通じて魚体が小さく、本州の金額実績は前年割れの港が多かった。

大石専務理事は「最近は漁期が後ろにずれている傾向はあるが、11月下旬からしけの影響もあって伸びなかった。今年も出漁しなければ分からないが、また日本から近い海域で漁場が形成されてくれれば」と願う。

大船渡のサンマ水揚げ数量は震災前の平成20年が3万400㌧、21年が2万8995㌧、22年が2万1687㌧。震災で同魚市場も大きな被害を受けた23年は1万8438㌧、翌24年は2万㌧を超えた。25年に落ち込んだが、26年は持ち直した。

しかし、27年から再び低迷。令和元年以降は、1万㌧台が遠い状況が続く。3年は2471㌧にとどまり、平成以降では最低水準だった。