〝郷土の宝〟読み継ぐために 古文書研究会 解読と人材育成に傾注 震災による逆境はねのけ(別写真あり)

令和6年2月2日付 1面

足かけ30年以上にわたり、郷土の歴史的文書解読に注力してきた陸前高田市古文書研究会(細谷英男会長)。東日本大震災によって会員7人のうち3人が犠牲となり、それまでの成果もほぼ水泡に帰すという絶望的な経験を乗り越え、昨年、県指定有形文化財「吉田家文書」のうち、仙台藩大肝入の執務記録である「定留」の読み下しを完遂するに至った。約12年かけ、市の委託事業でもあった大目標を成し遂げた後も、会員たちの「郷土の歴史を丁寧にひもといていこう」という意欲は薄れていない。細谷会長(90)は「次に目指すのは、定留の読み下し文を活字として残すことと、古文書を解読できる後継者の育成」と語り、さらなる熱意を燃やす。(鈴木英里)

平成元年にできたサークル「吉田家文書解読会」を前身とし、市から同文書の解読委託事業を請け負う形で16年に正式発足した陸前高田市古文書研究会。23年までに、仙台藩大肝入吉田家の「定留」95冊の解読をすべて完了させた。こうした地域研究に関する長年の功績を顕彰し、同年2月12日には東海社会文化賞も受けている。

だが、そのわずか1カ月後に東日本大震災が発生。資料が保管されていた高田町の市立図書館をはじめ、当時の教育委員会があった市民会館も津波で全壊し、7年かけて読み下し終えた文書93冊分が流失した。同会メンバーも、ベテランだった3人が犠牲となった。

事務局の佐藤美智子さん(72)は失意のあまり「もうこれで終わりだ」とあきらめかけた。しかし、細谷会長と菊池政雄副会長(76)に「いいや、美智子さん。また最初からやり直そう」と鼓舞され、顔を上げた。「私より年配のお二人が、少しもためらわず『あきらめない』とおっしゃる。これで自分も覚悟が決まった」と佐藤さんは振り返る。

「100年を超すような藩政期の大肝入の記録など、全国的にもめったに見られない。吉田家文書は気仙の宝。これを次世代に引き継ぐ責任が私たちにはある」「引き受けたことは最後までやり通さねば」と、細谷会長、菊池副会長はそれぞれ語る。

幸い、県立図書館に同文書のマイクロフィルムが残されていた。「図書館の方が、震災直後の仮庁舎になっていた給食センターにそれを届けてくれて。最初はそこでの〝青空教室〟から、再び解読作業を始めた」と佐藤さん。各自で手分けして読み下しを行い、月2回は必ずどこかに集まって読み合わせや不明点の確認を継続してきた。岩手古文書学会、一関古文書に親しむ会、江刺古文書会による応援も作業の進展を支えた。

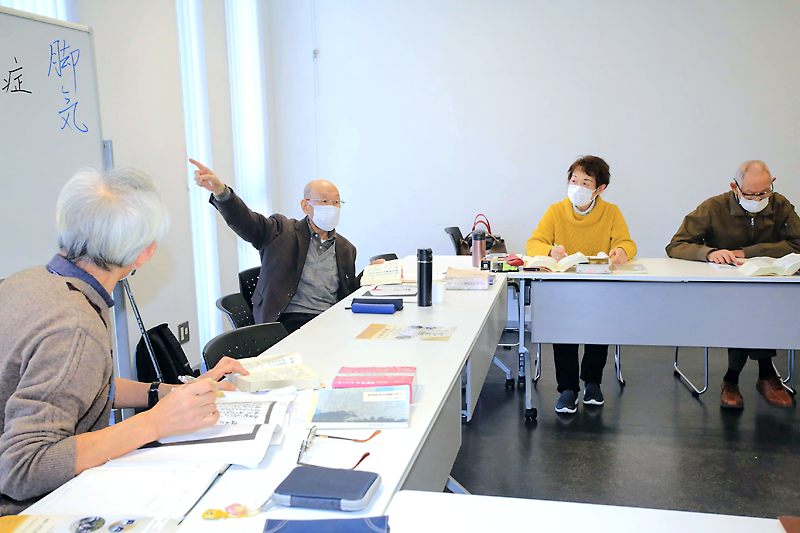

以後12年にわたり続けられた「定留」の〝再解読〟は、昨年3月でついに完了した。この間、新たなメンバーも含め、会員4人が病などを得て亡くなった。後半の3年間は、細谷会長、菊池副会長、佐藤さんの3人だけで必死に作業。解読と並行して「古文書に親しむ会」を立ち上げ、新会員となる市民らを育成してきたのは、古文書を読み解ける人が地域に存在する意義を痛感するからだ。

「地域住民を育てないと、郷土史研究は立ちゆかなくなる」と細谷会長が危機感を募らせるのは、地名や、当て字で書かれた方言、「浜言葉」に見られる専門用語など、地元の人でなければ意味を推測できない言葉も多いためである。

また、同市に残る歴史資料は吉田家文書のような指定文化財だけではない。「陸前高田の歴史で分かっていることは、ごく一部。読まれていない資料、分かっていない歴史はまだまだある」と細谷会長。古里に残る資料の豊富さもまた〝宝〟だ。自身が元気なうちに持てる知識をできるだけ多くの人に伝え、その宝を守ってほしいと同会長は願う。

古文書を読む楽しさについて、会員らは「点と点が線になっていく喜び」だと語る。「書いてあることが読めると面白い。でも読めるだけではまだダメで、その時代背景まで分かって初めて理解できる。そこが面白い」。

同会長は「誰かが調べたことをうのみにして並べるだけでは研究にはならない。古文書を読めると、〝資料に語らせる〟ことができる。そうやって新たな事実、歴史を自分の力で明らかにしていくことが大切だ」と力説する。

来春には、県指定有形文化財として復旧が進む「旧吉田家住宅主屋」の一般公開が予定される。「建物だけでなく、古文書も大切な財産。読み下した定留の内容は、私たちだけで独占すべきものではない。気仙地方全体の宝物であり、データだけでなく、しっかり図書として残したい」と同会は次なる目標を掲げるとともに、「古文書を読んでみたい」という新たな仲間も募る。関心がある人は佐藤さん(℡080・1859・1256)まで連絡を。