コロナ禍前水準に届かず 市の令和5年観光入込客数 宿泊客数は前年比減に

令和6年2月12日付 1面

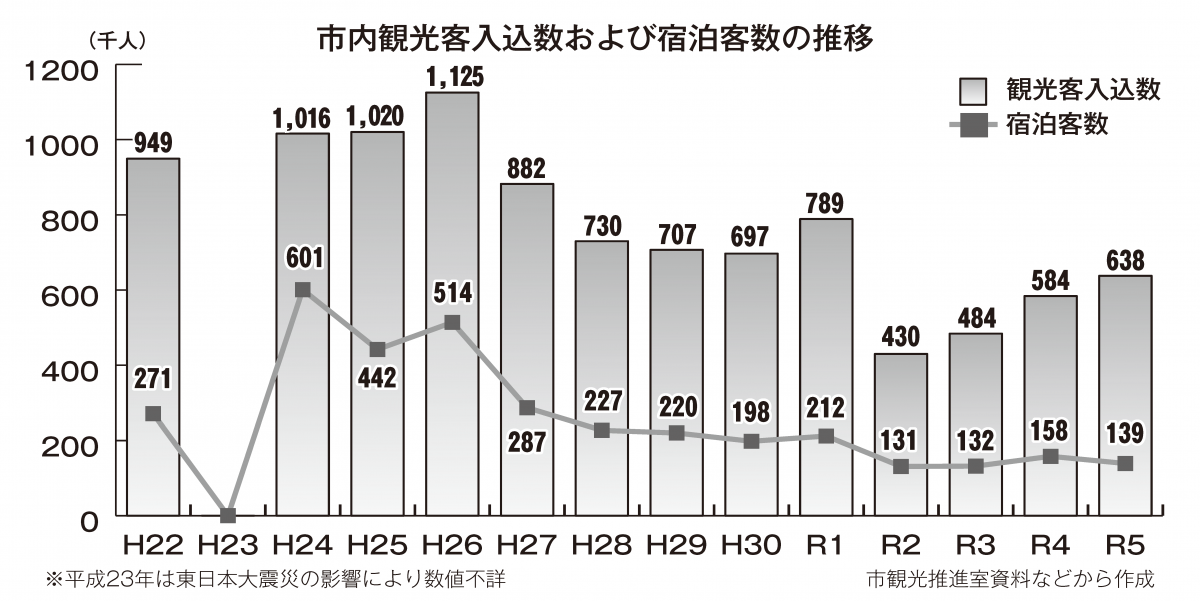

大船渡市内の令和5年における観光入込客数は、前年を9・2%上回る63万7776人だった一方、宿泊客数は前年比12・7%減の13万8618人となった。新型コロナウイルスが5類移行となり、さまざまな催事が通常開催となったが、いずれもコロナ禍前の令和元年実績とは、大きな開きがある。宿泊者数からは、来訪者の滞在時間が短いといった課題も浮かび上がる。今後は「ワンモアステイ」(観光でもう1日、もう1泊)のさらなる推進が求められる。(佐藤 壮)

三陸・大船渡夏まつりをはじめ、イベントに合わせた観光客が多い大船渡市(昨年8月5日)

5年の観光入込客数を月別にみると、10月と12月以外は前年比増で推移した。入込客数が最も多かったのは8月の10万9134人で、前年を約9000人上回った。

5月の碁石海岸観光まつりに加え、8月の三陸・大船渡夏まつりやサンマ初水揚げにちなんだイベント、10月の市産業まつりの各来場者がけん引したとみられる。一方で、令和元年度の8月は15万人を超えており、コロナ禍前の水準には戻りきらなかった。

同年通年の観光入込客数は78万9407人だったが、新型ウイルスの影響で翌年実績は半数近くにまで落ち込んだ。3年から3年連続で前年を上回っているものの、5年実績は伸び率が鈍化した。

宿泊客数をみると、前年を上回ったのは2月と3月、5月、8月のみ。とくに9~12月は前年比2~3割減が続いた。一昨年はこの時期に、市は宿泊観光回復事業「大船渡に泊まってHappy!大作戦Part3」を展開。1人1泊につき宿泊料金から最大4000円が割り引きとなり、飲食店や商店で使えるクーポン券1000円分が交付された。

昨年は、こうした観光需要の下支え策がなかったことが数字に反映された形に。また、市内の観光関係者からは「交通アクセスが充実したことで、大船渡で宿泊する需要が少なくなっているのではないか」といった声が聞かれる。三陸沿岸道の全線開通で各地からの移動時間が短縮された一方、立ち寄らずに通過する割合の増加が懸念される。

市観光交流推進室の森正次長は「イベントに来ていただいても、宿泊せずに帰ったり、別の目的地に向かう割合が増えているのではないか。今月7日に開催した市観光ビジョン推進委員会でも『ワンモアステイ』(観光でもう1日、もう1泊)を考えていく重要性が話題になった。みんなで知恵を絞らなければ」と語る。

震災の復興事業で整備された大船渡駅周辺地区には宿泊施設や飲食施設が多く進出し、宿泊客の受け入れ環境は、沿岸部でも強みの一つとなっている。宿泊客は経済効果も大きいだけに、令和3年度から5年間を期間とする第2次市観光ビジョンでも、食分野を最も重要な観光資源と位置付けながら観光客の滞在時間延長を重視した内容となっている。

7年の目標値では、年間観光入込客数は81万7000人、宿泊者数は23万4000人を掲げる。5年実績とはいずれも開きがある中、さまざまなイベントや取り組みと連動した活性化策の重要性が増している。

5年実績のうち、教育旅行者数は6438人で、前年比39・2%減。コロナ禍で〝近場〟を選んでいた学校が通常に戻したことによる影響とみられる。コロナ禍前の元年度実績3976人は上回った。

外国人観光客数は1441人で、前年の204人から約6倍増。元年実績の1322人も上回った。昨年は4月から毎月100人超えが目立ち、最多は9月の261人だった。

国別では、台湾が483人で最も多い。仙台空港やいわて花巻空港などを利用して入る東北への来訪者は、今後も増加傾向が予想される。

市と住田町の事業所関係者は昨年12月、台湾・台北市での東北旅行促進PRイベントに共同で初めて参加。日本への旅行に関心がある層に、食や宿泊、体験などの魅力をアピールした中、ツアーの動きも出ている。

他国からの来訪では、みちのく潮風トレイルを楽しむ層も増加。市内の観光関係者は、さらなる取り込みに意欲を見せる。

観光客・宿泊者数の推移は別掲。