耐震改修補助実績ゼロ 昭和56年5月以前着工の「旧基準」木造住宅対象 平成23年度以降 能登被災地は建物倒壊相次ぐ

令和6年3月8日付 1面

陸前高田市が市内の古い木造住宅向けに用意している耐震改修費の補助実績が東日本大震災後、1件もないことが分かった。最大震度7を記録した能登半島地震では、建物倒壊による圧死が相次いだ。補助の対象は昭和56年5月末より前に着工した「旧耐震基準」の木造家屋のうち、耐震診断で補強が必要と診断された住宅。旧基準の家屋は市全体の住宅数の32・6%(令和2年度時点)を占める。行政には倒壊リスク軽減に向けた制度の周知や、揺れに対する備えの啓発などが求められる。(高橋 信)

建築基準法で定められている耐震基準は、56年5月末より前に着工した住宅が該当する旧基準(震度5強レベルを耐える想定)と、それ以降の新基準(震度6強~7程度でも倒壊しない想定)に大別される。しかし、平成7年の阪神・淡路大震災で新耐震基準の住宅でも被害が相次ぎ、12年には柱などの接合部を金具で固定する具体的な手法も示された。

陸前高田市は平成18年度、耐震改修にかかる補助事業を創設。対象は旧耐震基準の市内木造平屋、または木造2階建てで、耐震診断で補強が必要という結果を受けるのが条件。

助成額は当初、改修費の2分の1、上限60万円としていたが、令和3年度に改修費の5分の4、同100万円に増額した。

しかし、記録が残っている震災後の平成23年度以降の補助件数はゼロ。本年度も例年同様1軒分の補助費として、100万円の事業費を確保しているものの、現時点で交付の見通しはない。制度利用に関する相談は本年度2件受けており、うち1件は能登半島地震後、現地の被害を踏まえて問い合わせがあったという。

また市は、耐震診断を受けやすくする支援制度も設けている。対象は耐震改修補助と同様、旧耐震基準の住宅。本来約3万円かかる診断を一律3000円で受けることができ、不足額を市が負担している。

市によると、診断件数は平成23年度以降の累計で103件。最多は23年度の30件で、24年度26件、25年度23件と推移したが、26年度に6件と減り、それ以降は年間ゼロ~4件にとどまる。

令和3年度にはブロック塀の改修、除却、建て替え工事などを支援する助成制度を新たに立ち上げた。対象工事費の3分の2、最大50万円を補助しており、同年度と4年度にそれぞれ1件ずつ利用があった。

東日本大震災で住家が被災したのは、陸前高田市内で4041世帯。うち地震による被害は24世帯(全壊4世帯、大規模半壊2世帯、半壊18世帯)と全体の0・6%にとどまり、津波被害が大半を占めた。

一方で、能登半島地震が起き、大きな揺れの対策が各地で問われている。同地震による石川県内の住家被害は、全半壊と一部損壊合わせて7万8391棟(県まとめ、5日現在)。倒壊した建物の下敷きなどによる圧死の犠牲者が多数出た。

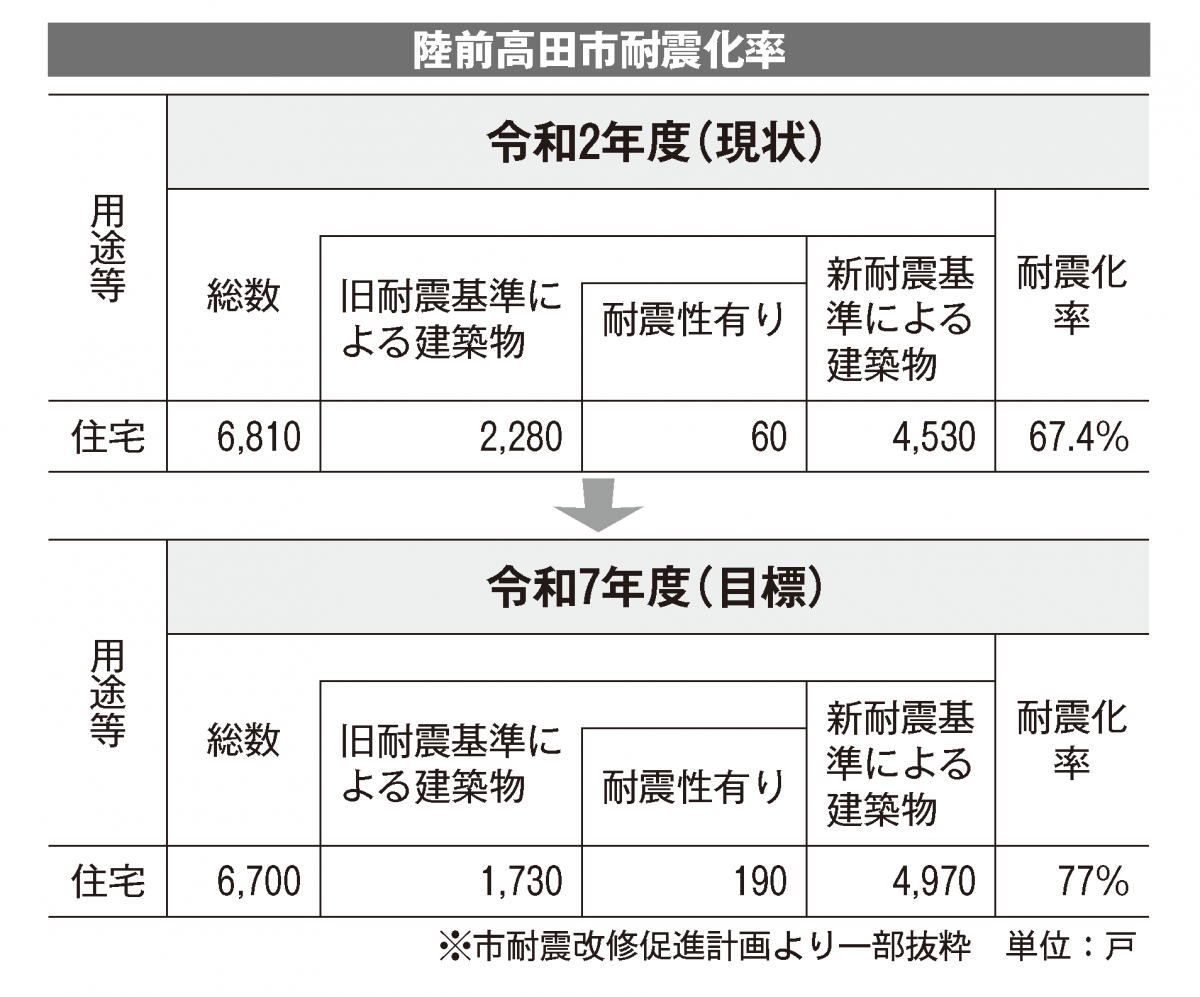

陸前高田市耐震改修促進計画によると、2年度時点の現状値として、総住宅数(6810戸)に占める新基準を満たす住宅(4590戸)の割合(耐震化率)は67・4%。残りが旧基準の家となる。

全県の耐震化率は、元年度時点で83・4%。市は7年度の目標として住宅の耐震化率77%を掲げている。

市建設部の菅野誠部長は「新年度の導入に向けて検討している省エネ化リフォーム補助金などを含め、住宅の改修に関する制度の周知に努める。能登半島地震を踏まえ、建物倒壊への備えも求められている。市として可能な取り組みを国、県の動向を注視しながら展開していきたい」と話す。